Pratiques Industrielles et Vie Quotidienne: Conserveries et Ferblanteries Nantaises XIXème siècle - XXème siècle

Práticas industriais e vida quotidiana: Fábricas de conservas e estanhagem de Nantes Século XIX - Século XX

Roger CORNU Phanette de BONAULT- CORNU

Chapitre IV – Le potager de fer-blanc

Capítulo IV -A Horta de Folha-de-Flandres

“De toutes les conserves de légumes, écrit Antonin ROLET dans son traité de conserves, c’est peut-être le pois qui occupe le premier rang dans les conserves APPERT, bien qu’il soit un des plus difficiles à traiter”[1]. C’est encore du petit pois qu’il s’agit lorsque GRIMOD de la REYNIERE chante, dans l’Almanach des Gourmands, les conserves de M. APPERT : “… ce résultat est d’avoir dans chaque bouteille et à peu de frais, un très fort plat d’entremet qui nous rappelle le mois de mai au coeur de l’hiver, et souvent même à s’y tromper lorsqu’il a été accommodé par un cuisinier habile ; ce n’est point une exaggeration de dire que les petits pois surtout, préparés ainsi, sont aussi verts, aussi tendres et aussi savoureux enfin que ceux que l’on mange en pleine saison. M. APPERT prépare de la même manière des fèves de marais, soit avec leur robe, soit dérobées, des haricots verts, des haricots blancs, etc…”[2].

1 A. ROLET – Op. cité p. 33.

2 Cité dans Les Conserves – Document UPPIC – 1975 – p. 10.

Le petit pois est au centre de la réflexion sur les conserves de légumes pour plusieurs raisons : légume estimé, sa réussite en conserve, notamment pour la couleur et le goût, est un critère de qualité. Légume fragile et fermentant rapidement il implique l’amélioration des techniques utilisées et notamment les recherches dans le domaine de la mécanisation.

Les conserveurs nantais vont prendre une place importante dans la production des conserves de légumes. En 1908, Auguste CORTHAY, le directeur de La Conserve Alimentaire, en route pour la Nouvelle Calédonie, note au cours de son escale à Colombo (Ile de Ceylan) que “sous ces climats humides et chauds… les boîtes bombent facilement”. Exhortant les conserveurs à faire des conserves de qualité permettant d’éviter cette détérioration, il ajoute : “par contre toutes les boîtes de légumes de RÖDEL, AMIEUX, de GARRES, de RAYNAL, de ROQUELEUSE, de BOUCHARD, de SAUPIQUET, de CASSEGRAIN, de TIROT, et de bien d’autres dont le nom m’échappe, rien n’a bombé”[1]. On retrouve dans cette liste, à côté des bordelais, quatre entreprises nantaises.

[1] La Conserve Alimentaire – Juin 1908 – p. 83.

1 LES PETITS POIS DE M. APPERT:

A lire les textes sur l’appertisation et l’hommage rendu à APPERT, c’est l’idée de la conservation qui est mis en exergue. La lecture du texte d’APPERT nous montre par contre les difficultés techniques qu’il dut affronter.

Laissons de côté, pour l’instant son atelier pour traiter les viandes et celui pour préparer le lait, pour atteindre les 3ème et 4ème pièces : “Les ustensiles qui meublent la troisième pièce pour les procédés préparatoires, se composent :

“1° de rayons de planches à bouteilles dans le pourtour.

“2° d’un dévidoir pour le fil de fer destiné à ficeler les bouteilles et autres vases.

“3° de cisailles et de pinces pour ficeler.

“4° d’un petit tour pour tordre le fil de fer, lorsqu’il est dévidé et coupé de longueur.

“5° de deux mâchoirs à levier pour mâcher les bouchons.

“6° d’un casse-bouteilles ou billot monté sur trois pieds, garni d’une forte palette pour boucher.

“7° d’un tabouret monté sur cinq pieds pour ficeler.

“8° d’une quantité suffisante de sacs de treillis pour envelopper les bouteilles et autres vases.

“9° de deux tabourets couverts de cuir, rembourrés de foin, pour tasser ceux d’entre les objets renfermés dans les vases qui ont besoin de l’être.

“10° d’une presse pour les sucs de plantes, de fruits, d’herbes et le moût du raisin, avec les terrines, vases, tamis et tout ce qui est nécessaire.

En outre de ce laboratoire ainsi composé, j’ai établi trois ateliers [1].; le 1er pour faire préparer les légumes ; il est garni de tables au pourtour.

“Le second, distribué en fruitier, pour recevoir et préparer tous les fruits.

“Le troisième est un cellier garni de planches à bouteille, pour rincer, resserrer les bouteilles et autres vases au magasin”[2].

“Le quatrième (local) est meublé de trois grandes chaudières en cuivre, montées sur des fourneaux en maçonnerie. Ces chaudières sont munies d’un fort couvercle assez juste pour entrer dans l’intérieur et peser sur les vases. Chaque chaudière est armée d’un fort robinet au bas, pour lâcher l’eau en temps utile ; ces vaisseaux reçoivent généralement tous les objets que je destine à être conservés, pour leur appliquer d’une manière convenable l’action du calorique au bain-marie”[3].

Le petit pois d’APPERT est le pois au naturel par excellence, celui qui se faisait encore dans les familles il n’y a pas très longtemps, mis en bouteilles ou en bocaux et stérilisés au bain-marie dans une lessiveuse.

[1 ]Retenons ici cette notion d’atelier qui ne s’identifie pas avec le local mais un coin du local délimité par une activité. Dans les manufactures de tabac, l’atelier dépasse le cadre d’un local mais là encore c’est l’activité qui le définit, c’est à dire le procès de travail à effectuer, les outils et les hommes qui sont nécessaires. On retrouve aujourd’hui quelque chose de proche dans la formation et l’animation lorsque l’on parle du travail ou d’une activité de loisir” ou “en ateliers”, ou encore des “ateliers” de discussion.

[2] N. APPERT – Op. cité – p. 12-14.

[3]Idem – p. 10.

BEAUVILLIERS, le cuisinier déjà cité conseille de prendre des petits pois très fins, “ceux appelés cassés sont les meilleurs”. “Ayez des bouteillesneuves ou très propres ; remplissez-les de petits pois sans les fouler : laissez-y plutôt un peu de vide; bouchez-les avec de bons bouchons de lièges neufs. Ficelez vos bouteilles avant de les mettre dans l’eau, soit avec du fil de laiton ou de fer ; posez-les dans un chaudron rempli d’eau fraîche ; mettez ce chaudron sur un feu modéré, faites-le aller doucement jusqu’à ce que l’eau bouille. Laissez cuire ainsi vos pois pendant une heure ; sortez votre chaudron du feu, laissez refroidir l’eau, retirez vos bouteilles, goudronnez vos bouchons… Ayez dans un endroit frais des planches percées, appelées vulgairement planches à bouteilles ; posez dessus vos bouteilles, comme on y pose celles qui sont vides. On peut aussi faire un trou dans la terre, y mettre les bouteilles sans-dessus-dessous, et les couvrir de terre. Lorsque vous voudrez servir de vos pois, faites-les blanchir et cuire comme dans leur primeur…”[1].

[1] BEAUVILLIERS – Op. cité supl. – p. 25-26.

On aura reconnu là la fabrication de ces bouteilles qui se retrouvent aux trois-quarts pleines après stérilisation et qui est le propre du procédé APPERT sous sa forme originelle.

Si le principe de l’appertisation est simple, APPERT se heurte au départ au problème des récipients et de la fermeture étanche : “J’ai fait choix du verre comme étant la matière la plus imperméable à l’air. Je n’ai hasardé aucun essai avec d’autres matières. Les bouteilles ordinaires ont généralement des embouchures trop petites et mal faites ; elles sont trop faibles d’ailleurs pour résister sous la palette et à l’action du feu. J’ai donc fait des bouteilles exprès, ayant des embouchures plus grandes avec étranglement, c’est à dire avec un filet saillant dans l’intérieur de l’embouchure au-dessous de la cordeline (ou bague).

Mon but était que le bouchon introduit de force sur le casse-bouteille dont j’ai parlé, à l’aide de la palette, jusqu’aux trois-quarts de sa longueur, fut étranglé par le milieu. De cette manière la bouteille se trouve parfaitement bouchée à l’extérieur de même qu’à l’intérieur. Elle oppose ainsi un obstacle à la dilatation qu’opère l’application du calorique aux substances renfermées dans la bouteille.

Cette manière de boucher est d’autant plus indispensable, que j’ai observe plusieurs fois que la dilatation était si forte dans cette circonstance, qu’elle repoussait dehors des bouchons de deux, trois et quatre lignes, quoique maintenus de deux fils de fer en croix. Les bouteilles et vases doivent être de matière liante, les premières de vingt-cinq à vingt-six onces pour un litre de capacité, dont le verre soit réparti également ; autrement elles cassent au bain-marie à l’endroit le plus chargé de matière. La forme de Champagne est celle qui convient le mieux, elle est la plus belle et celle qui résiste le mieux que tous les autres.

“C’est généralement une économie bien mal entendue que celle de 20 et même de 40 sols sur un cent de bouchons, parce qu’à l’appât de 2 centimes que vous croyez gagner sur un bouchon, vous sacrifiez souvent par cette lésinerie une bouteille de 20, 30 sols et même de 3 livres et plus. On bouche pour conserver et améliorer l’objet bouché en le privant du contact de l’air ; on ne peut donc faire trop d’attention à la bonne qualité des bouchons, qui doivent être de 18 à 20 lignes de longueur, et du liège du plus fin ; ce sont véritablement les plus économiques.

L’expérience m’a tellement prouvé cette vérité que je ne me sers que de bouchons superfins pour toutes mes opérations. Je prends encore la précaution de mâcher chaque bouchon aux trois-quarts de sa longueur, en commençant par le bout le plus petit, par le moyen du mâchoir en comprimant ainsi le bouchon ; le liège devient plus souple, les pores du liège se rapprochent ; le bouchon s’allonge un peu, et diminue de grosseur à l’extrémité qui doit entrer dans l’embouchure de la bouteille, de sorte qu’un gros bouchon peut entrer dans une embouchure moyenne.

“L’action du calorique dans le vase ainsi clos, est tel que le bouchon grossit dans l’intérieur du vase et opère le parfait bouchage…

“Avant de boucher, je fais attention que les bouteilles contenant des liquides ne soient pleines qu’à trois pouces de la cordeline (ou bague), afin d’éviter la casse qui serait la suite nécessaire du gonflement produit par l’application de la chaleur au bain-marie, si les bouteilles étaient trop pleines.

Quant aux légumes, aux fruits, aux plantes, etc, deux pouces de la bague ou cordeline, suffisent. Je pose la bouteille pleine sur le casse-bouteille déjà cité, devant lequel je suis assis. Cet appareil doit être garni d’une forte palette en bois, d’un petit pot plein d’eau, et d’un couteau bien affilé, graissé d’un peu de suif ou de savon pour couper les têtes des bouchons, qui doivent rarement se trouver trop haut à l’extérieur de la bouteille. Les choses ainsi disposées, j’approche le cassebouteille entre mes jambes ; je présente à ma bouteille le bouchon qui lui convient ; après l’avoir trempé à moitié dans le petit pot d’eau, pour qu’il entre plus facilement, et en avoir essuyé le bout, je l’appuie en tournant contre l’embouchure ; je le soutiens dans cette position de la main gauche, que je tiens ferme pour que la bouteille soit d’aplomb. Je prends la palette de la main droite pour introduire le bouchon de force. Lorsque je sens au premier ou au second coup de palette, que le bouchon est un peu rentré, je le quitte pour prendre de la même main le col de la bouteille, que je tiens ferme et d’aplomb sur le case bouteille, et à coups de palette redoublés, je continue d’introduire mon bouchon jusqu’aux trois-quarts de sa longueur. Le quart du bouchon qui doit excéder la bouteille, après avoir résisté aux coups redoublés de la palette, m’assure d’une part que le vase est parfaitement bouché, et de l’autre cet excédent est necessaire pour appuyer mon bouchon de deux fils de fer en croix ou de deux ficelles, pour le maintenir contre la compression qu’il éprouve au bain-marie. On ne peut faire trop d’attention pour parvenir à bien boucher ; aucuns petits soins ne doivent être négligés, pour que la substance qu’on veut conserver soit privée rigoureusement du contact de l’air, puisque c’est l’agent destructeur le plus à craindre…

“Ensuite je mets chaque bouteille dans un sac de treillis ou de grosse toile, fait exprès, assez grand pour l’envelopper tout entière jusqu’au bouchon.

Ces sacs sont faits comme un manchon, ouverts également par les deux bouts, l’un duquel est froncé par une coulisse et un cordon, que ne laisse d’ouverture, que de la largeur d’une pièce de cinq francs. L’autre bout est garni de deux ficelles pour tenir le sac autour du col de la bouteille. Au moyen de ces sacs, je suis dispensé de

me servir de foin ou de paille pour emballer les bouteilles dans le bain-marie, et lorsqu’il s’en casse dans l’opération, ce qui arrive quelquefois, les tessons de bouteilles cassées restent dans le sac…

“Je range tous les vases ou bouteilles debout dans une chaudière. Ensuite je l’emplis d’eau fraîche, de manière que les vases y baignent jusqu’à la cordeline (ou bague). Je couvre la chaudière de son couvercle, lequel je fais poser sur les vases ; j’entoure le dessus du couvercle d’un linge mouillé, afin de fermer toutes les issues, et empêcher l’évaporation du bain-marie le plus possible. Aussitôt la chaudière ainsi disposée, je mets le feu dessous ; lorsque le bain-marie est au bouillon, ou à l’ébullition, je continue ce même degré de chaleur plus ou moins de temps, suivant la nature des objets qu’il contient. Le temps révolu, je retire bien exactement le feu dans un étouffoir. Un quart d’heure après le feu retiré, je lâche l’eau du bain-marie par le robinet ; une demi-heure après l’eau retirée, je découvre la chaudière ; je n’en sors les bouteilles ou vases, qu’une heure ou deux après l’ouverture, et mon opération est ainsi terminée…

“… J’ai le plus grand soin d’examiner, en sortant de la chaudière, toutes les bouteilles l’une après l’autre avec la plus grande attention.

“J’en ai remarqué avec des défauts dans le verre comme des étoiles, des fêlures, occasionnées par l’action du calorique au bain-marie, ou par le ficelage, lorsque l’embouchure du vase est trop faible ; d’autres qui annonçaient par un peu d’humidité autour du bouchon, ou par de petites taches à l’embouchure, que l’objet renfermé avait filtré au-dehors au moment de la dilatation qu’opère l’application de la chaleur au bain-marie ; voilà les deux remarques principales que j’ai faites ; aussitôt que j’ai reconnu Quelques bouteilles avec ces défauts, comme j’étais sûr qu’elles ne se conserveraient pas, je les ai mises de côté pour en faire usage de suite, afin qu’il n’y eut rien de perdu.

“La première cause d’avarie que je viens de signaler, tient à la qualité et à la mauvaise confection des bouteilles ; mais la seconde, peut provenir, 1° d’un mauvais bouchon ; 2° d’avoir mal bouché ; 3° d’avoir trop empli la bouteille; 4° enfin de l’avoir mal ficelée, etc.. Une seule de ces fautes suffit pour perdre la bouteille, à plus forte raison lorsqu’il y a complication”[1].

[1] N. APPERT – Op. citó – P. 15-23, 27-28, et 30-31.

A travers la description minutieuse faite par Nicolas APPERT, on peut imaginer le nombre d’échecs, d’entailles aux doigts avec les morceaux de verre, de bouteilles dont le contenu se détériore, etc.. On peut imaginer aussi le nombre d’observations et d’analyses qu’il a faites avant de contrôler correctement la fabrication des conserves, peut-être aussi d’incertitudes quant à l’origine des échecs : le principe ou les moyens techniques. On peut aussi imaginer combien sa période de travail dans les caves de champagne a pu lui servir pour la connaissance des bouteilles et le bouchonnage. A la façon de décrire, on imagine bien N. APPERT enseignant à l’un, à l’autre son système de conservation et les problèmes qu’il soulève. Tous ces éléments ont dû faire parti des conversations qu’il eut avec COLIN père et fils en ce Noël 1805 qu’il passa chez eux.

On peut encore l’imaginer disant aux COLIN : “Dans l’application de la chaleur au bain-marie, j’ai rencontré bien des obstacles, particulièrement pour les petits pois ; car c’est de toutes les substances la plus difficile à conserver parfaitement. Ce légume cueilli trop tendre ou trop fin, fond en eau ; la bouteille se trouve en vidange de moitié, et cette moitié n’est même pas propre à être gardée (lorsque j’en trouve par hasard dans ce cas, j’ai le soin de les mettre de côté pour en faire usage de suite). Si les petits pois sont cueillis de deux ou trois jours par la chaleur, ils ont perdu toute leur saveur ; ils durcissent, ils entrent en fermentation avant l’opération ; les bouteilles cassent successivement, ou sont défectueuses, ce qui se reconnaît facilement par le suc qui se trouve dans la bouteille, lequel est trouble au lieu que les petits pois bien conservés ont leur suc limpide”[1].

Vu les inconvénients des bouteilles et les risques de casse dans les transports, la bouteille sera rapidement abandonnée pour l’essentiel des produits à l’exception des fruits, des sauces et condiments. Ce ne sont que ces derniers produits qui sont encore en bouteille chez COLIN en 1836, BERTRAND en 1840 ou PENEAU en 1844. Les gros fruits entiers, comme les pêches sont déjà mis en boîtes.

II. LA FABRICATION DES PETITS POIS :

On ne sait que très peu de choses des débuts de cette fabrication, sinon qu’en 1836 la Maison COLIN produit 27.000 boîtes de petits pois, ce qui est peu par rapport aux 40 à 50.000 litres de fruits ou aux 100.000 boîtes de sardines.

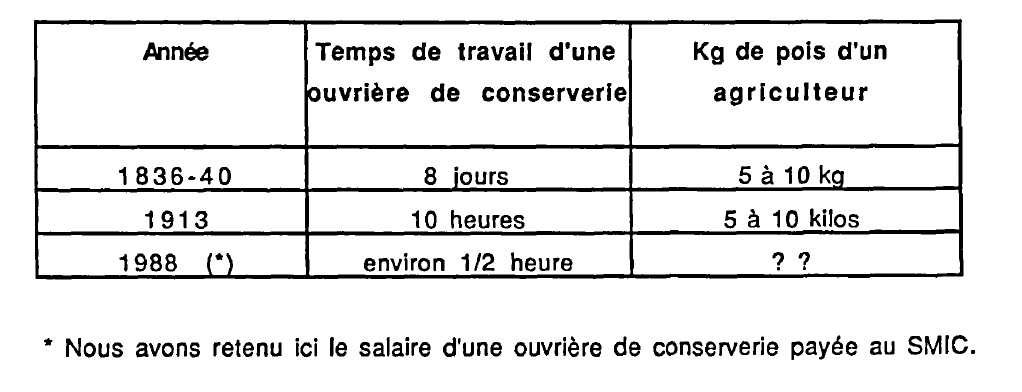

Le prix de la boîte est équivalent à 8 jours de salaire d’une ouvrière qui travaille à la fabrication, ou au prix payé au cultivateur pour 5 à 10 kilos de petits pois (selon la qualité et la saison). Le journal LE BRETON écrit en 1836 : “Pendant la

saison des petits pois qui dure 10 semaines, 300 femmes sont employées et font une journée de 14 heures. Elles reçoivent un salaire de dix sous mais trois copieux repas leur sont servis.

“L’enlèvement des cosses de petits pois demande chaque jours sept tombereaux.

“Presque tous les cultivateurs de la commune de Chantenay se sont adonnés à la culture des petits pois, laquelle est des plus rémunératives. COLIN leur achète à un prix variant de 0,20 à 0,40 la livre. On calcule que dans ladite commune, la dépense des échalas nécessaires pour ramer la précieuse légumineuse n’est pas chaque année inférieure à 30.000 francs”[1.]

[1.] Citó par LIBAUDIERE Félix. Des origines de l’industrie des conserves de sardines (1824-1861). Nantes – Mellinet 1910.

La seconde description que nous ayons nous vient par la tradition orale consignée dans un journal d’entreprise en 1951. Il s’agit de la description des usines AMIEUX vers 1855. L’auteur de l’article, jeune, a entendu une ancienne ouvrière âgée, raconter avant 1935, ses souvenirs de jeunesse. Le texte ainsi obtenu mélange la réalité et la mythologie qui entoure la conserve nantaise et celle de la Maison AMIEUX : “Le dernier témoin oculaire de cette présence AMIEUX, quai de Turenne, a été madame GARNIER, notre ancienne gérante des usines de Port-Louis puis de l’Ile d’Yeu, morte en 1935 aux alentours de 90 ans, et qui nous racontait que petite fille, vers les années 1853-55, elle allait porter avec sa mère le panier de midi de son papa, contre-maître au quai de Turenne.

“La maison lui semblait fort grande et imposante. Au rez-de-chaussée se fabriquaient les conserves qui étaient ensuite montées au premier étage où les boîtes étaient soudées à la main et mises dans des autoclaves à fer nu. De loin, nous disait-elle, la maison apparaissait tellement pleine de fumée et de bruits que l’on aurait dit une forge ! Voilà pour le côté impressionniste.

“Mais le côté romantique n’en était point pour autant exclu; et rien n’était plus pittoresque, parait-il, que la saison des petits pois au quai de Turenne.

“Aux premières heures du jour les savoureux légumes arrivaient par bateaux plats des campagnes en Amont : Saint-Sébastien, Thouaré, Barbechat, Saint-Julien et Mauves. Les mariniers débarquaient les vertes corbeilles sur le terre-plein en contre-bas du quai, où l’on accédait à l’usine par un escalier aux marches de granit.

“L’écossage des gousses se faisait naturellement à la main… Pour cet écossage l’on recrutait donc les commères du quartier, accompagnées souventes fois de leurs petites et grandes filles ; et le rez-de-chaussée de la maison tout encombré de tables et de matériel à conserves, étant bien trop étroit pour contenir corbeilles et corbeilleuses, tout ce monde s’installait sur la berge du fleuve, et travaillait gaiement aux clairs matins de Mai, ou bien cherchait abri sous les grands parapluies maraîchères quand le “crachin” estompait de son voile gris les silhouettes de l’Ile Feydeau. Aux jours de beau temps, les badauds ne manquaient pas, et les quolibets s’échangeaient avec les lavandières et les mariniers menant leurs chalands au fil de l’eau.

“Charmante image des jours révolus, pleine de sève populaire, et vive en couleurs comme une gravure de DEBUCOURT”[1]. C’est pratiquement toujours l’écossage qui tient la place centrale dès que l’on aborde le problème des petits pois et c’est autour de lui que se construit le folklore qui renvoie soit à l’écossage à la ferme, confondu en ce cas avec l’égoussage (gousses séparées du pied) , soit avec l’arrivée de la main-d’oeuvre saisonnière, par exemple les bretonnes avec leurs coiffes dans la commune de Chantenay, et ceci jusqu’à la mise en place des écosseuses mécaniques, puis des batteuses de plein champ.

En 1840, la liste des productions du conserveur F. BERTRAND (devenu par la suite PHILIPPE et CANAUD) mentionne trois types de conserves de petits pois : au beurre, au saindoux, au jambon [2]. En 1843, la conserverie BONHOMME-COLIN (successeur de Pierre Joseph COLIN) produit cinq sortes de petits pois : accommodés, à l’anglaise, au jambon, au jus, au saindoux [3]. Les pois peuvent aussi servir de garniture à des conserves de viande comme le veau aux petits pois de Joseph PENEAU.

[1] “Toujours à mieux”. Bulletin de liaison du personnel de la société. AMIEUX- Décembre 1951 n°2.

[2] Archives Municipales de Nantes.

[3] BONHOMME-COLIN Jules. Notice sur les conserves alimentaires et sur leur application possible à la nutrition de la Marine, l’Armée, les Classes Ouvrières, les hôpitaux et les prisons. Nantes – Imprimerie Merson, rue Notre-Dame 3 – 1843 – 79 P.

On ne peut comprendre les formes de préparation des conserves de petits pois si l’on ne prend pas en compte les caractéristiques du produit et les moyens techniques disponibles. Au moment de la cueillette une même gousse peut donner des petits pois de différents calibres, de l’extra-fin au gros pois. En second lieu, au fur et à mesure que la saison avance, pour un même calibre d’une même variété de petits pois, le grain devient de plus en plus farineux et de moins en moins vert et la taille des pois tend à augmenter. En troisième lieu, ses caractéristiques (tendreté et verdeur) dépendent des terrains et des variations climatiques. Nous reviendrons plus loin sur ces aspects de culture.

Il est des façons d’accommoder les pois qui permettent de traiter toutes les tailles à quelque moment de la saison que ce soit. Ce sont d’abord les recettes héritées des confiseurs, les pois au beurre ou au saindoux ; ce sont ensuite les pois cuisinés et mis en boîte. Les pois au lard ou au jambon participent de l’une ou l’autre méthode.

Avec la conserve APPERT, de nouvelles techniques vont apparaître. Dès le début, on fabrique les pois au naturel, procédé qui permit de réduire les difficultés rencontrées par APPERT et qui se fait encore à la fin du XIXème siècle de la même façon, dans certaines conserveries. J.B. ALBERT, traiteur et conserveur, fournit la recette à “la très chère soeur Narcisse, Econome de la communauté de Mormaison Vendée” : “Pour faire les petits pois en conserves, il faut les plonger dans l’eau bouillante et au premier bouillon les retirer pour les rafraîchir puis les mettre dans la boîte, les couvrir d’eau salée comme pour la soupe, ensuite les faire souder et les passer à l’ébullition pendant deux heures et demi” [1]. Une stérilisation aussi longue se fait au bain-marie. Avec l’autoclave, le temps de cuisson-stérilisation sera ramené au début du siècle à 1/2 heure à 112 degrés.

[1] Archives ALBERT : Lettre du 16 juillet 1895.

Réussir à conserver de façon correcte les petits pois nécessitait des modifications techniques permettant notamment le raccourcissement de la durée de stérilisation. Le premier système a consisté à ajouter du sel dans l’eau du bain-marie afin de faire monter le degré d’ébullition et par là même raccourcir le temps de cuisson. Le second système qui fut progressivement perfectionné, fut l’autoclave. La première marmite autoclave, celle de LAMARRE, ne possédait pas de manomètre et fut à l’origine de nombreux accidents. Ce n’est qu’après la mise au point du manomètre de BOURDON que le premier autoclave fut mis au point par CHEVALLIER-APPERT vers 1850. Une troisième méthode enfin consistera à stériliser en faisant le vide dans la boîte. Dans tous les cas, la réduction du temps de cuisson-stérilisation améliorait la qualité du produit.

Il reste que le pois au naturel ne pouvait être fait correctement qu’avec des “pois très frais du commencement ou du milieu de la saison” [1]. S’il avait pu satisfaire les gastronomes du XIXème siècle, il n’en allait plus de même au début du XXème siècle : “le pois à la Française ou pour mieux lui laisser l’appellation qui lui est propre, pois au Naturel, a été très dédaigné depuis longtemps, il n’a pas de couleur, pas d’aspect et trop peu de goût, à la faute de nous tous Messieurs, qui en préparons depuis longtemps sans chercher à le préparer en lui laissant la plus grande partie des principes qu’il contient et qui font toute la valeur de ce légume tant aimé, tant goûté.

“Blanchir le pois dans l’eau, le rafraîchir dans l’eau, ajouter une saumure légèrement sucrée, voilà le pois à la française pour tout le monde,… c’est partout bonnet blanc et blanc bonnet. C’est ainsi que disparaissent dans l’eau la fécule et tous les autres principes du pois, il ne reste que des fécules et un peu de matière pâteuse sans goût, sans aspect, ce qui fait que personne n’en veut”[2].

[1] La Conserve Alimentaire – septembre 1915 – p. 515.

[2] La Conserve Alimentaire – juin 1808 – p. 90.

Très tôt pour pallier le manque de couleur et donner belle allure au petit pois, les conserveurs se mirent à faire des petits pois à l’anglaise ou pois reverdis. Le principe consiste, après avoir blanchi les petits pois à ajouter du sulfate de cuivre, puis à égoutter les petits pois et à les rincer sous le robinet à l’eau fraîche. Le petit pois sort reverdi et raffermi.

L’emploi du sulfate de cuivre fut interdit en 1860, ce qui n’empêcha pas les conserveurs de continuer à l’employer. En 1880, le Ministre de l’Agriculture rappelle cette interdiction en signalant que d’autres procédés ont été trouvés. En 1881 le Préfet de Nantes reçoit une lettre de la Préfecture de Police signalant que “parmi les échantillons déposés au laboratoire de chimie établi à la Préfecture de Police, certains de ces produits reconnus comme contenant du sulfate de cuivre ont été déclarés provenir de la Maison AMIEUX frères à Nantes”[1]. Par la suite l’interdiction des sels de cuivre sera levée en France mais sera maintenue dans d’autres pays comme les Etats-Unis, ce qui obligera de toutes façons les conserveurs à rechercher d’autres moyens. Ils utilisèrent entre autres le jus d’épinards pour redonner la couleur verte et au-delà tous les moyens permettant d’utiliser la coloration par la chlorophylle. Le petit pois ainsi reverdi était présenté dans les restaurants parisiens comme des “petits pois frais d’Afrique”.

A partir des années 1880, la production des conserves de petits pois va subir une mutation qui nous oblige à revenir loin en arrière dans l’histoire. En 1681 parait à Londres un ouvrage ayant pour titre The New Digester et dont l’auteur est un français, Denis PAPIN. L’ouvrage est traduit en français et publié sous le titre : “La manière d’amollir les os et de faire cuire toutes sortes de viandes en fort peu de temps et à peu de frais, avec une description de la machine dont il faut se servir pour cet effet, ses propriétés et ses usages, confirmés par plusieurs expériences, nouvellement inventée par M. PAPIN, docteur en médecine” [2]

1 Archives Municipales – Série 1 M 1559 – Lettre du 3 octobre 1881.

2 Cité dans Louis FIGUIER. Exposition et histoire des principales découvertes scientifiques modernes (5ème édition) – Paris 1858 tome 1 – p. 68.

L’appareil fut connu sous le nom de digesteur ou marmite de PAPIN : “PAPIN commence par donner la description de son digesteur. L’appareil se compose de deux cylindres creux rentrant l’un dans l’autre : le premier à parois métalliques très épaisses, renferme l’eau que l’on doit convertir en vapeur ; le second, plus petit, sert à contenir les viandes. Tout l’appareil est fermé par un épais couvercle métallique s’adaptant parfaitement aux contours du cylindre, auquel il est fixé par des écrous très solides : quand on veut s’en servir, on le place sur un fourneau allumé. La marmite de PAPIN n’est donc qu’une sorte de bain-marie, dans lequel seulement la vapeur renfermée dans un espace clos, ne peut se dégager au dehors. Après avoir donné la description de sa marmite, PAPIN ajoute : “Cette machine est sans doute fort simple et peu sujette à se gâter, mais elle est incommode en ce qu’on ne regarde pas dedans aussi aisément que dans le pot ordinaire, et comme elle fait plus ou moins d’effet, selon que l’eau qui y est se trouve plus ou moins pressée, et aussi que la chaleur est plus ou moins grande, il pourrait arriver quelquefois que vous tireriez vos viandes avant qu’elles fussent cuites, et d’autres fois que vous les laisseriez brûler ; ainsi il a fallu chercher des moyens pour connaître et la quantité de pression qui est dans la machine, et le degré de chaleur.

“Il n’y a qu’à faire un petit tuyau ouvert des deux bouts, et l’ayant soudé sur un trou fait au couvercle, il faut appliquer sur l’ouverture d’en haut de ce tuyau une petite soupape bien exacte et garnie de papier”.

Pour connaître le degré de la pression de la vapeur, PAPIN fermait cette soupape au moyen d’une petite verge de fer qui, fixée par une de ses extrémités à une charnière, portait à l’autre bout, un poids mobile à la manière des romaines. Il avait déterminé la pression nécessaire pour soulever ce poids. “De sorte, ajoute-t-il, que lorsque la soupape laisse échapper quelque chose, je conclue que la pression dans le bain-marie est environ huit fois plus forte que la pression de l’air, puisqu’elle peut soulever, non seulement le poids qui résiste à six pressions mais aussi la verge que j’ai éprouvée qui résiste à deux, et ainsi en augmentant ou en diminuant le poids, ou en le changeant de place, je connais à peu près combien la pression est forte dans la machine”[1-2]. Et Louis FIGUIER, en ce milieu de XIXème siècle porte un jugement négatif sur la cuisine faite dans le digesteur : “Cet appareil, qui a été renouvelé de nos jours sous le nom d’autoclave, est loin cependant d’avoir réalisé les promesses de l’inventeur ; les viandes cuites par de moyen contractent une saveur ammoniacale. Aussi, quoique LEIBNITZ ait dit dans une de ses lettres : “Un de mes amis me mande avoir mangé un pâté de pigeonneaux préparés de la sorte par le digesteur, et qui s’est trouvé excellent”, il est permis de contester l’utilité de ce procédé de cuisine économique” [3].

[1] Denis PAPIN. La manière d’amollir les os… – p. 10.

[2] Louis FIGUIER – Op. cité – p. 69-70.

[3] Idem – p. 68-69.

Les résultats encore peu satisfaisants, du point de vue de la présentation ou des qualités gastronomiques conduisirent à la recherche de nouvelles solutions : “Le fabricant., pour lui et pour sa famille, en pleine récolte n’est jamais tombé dans cette aberration ; lorsque le petit pois était irréprochable, il accommodait au lard, au jambon, au beurre ce qu’il lui fallait pour sa provision d’hiver, le reverdi c’était pour les clients.

“Aussi chacun s’ingéniait pour innover un genre de cuisson inédit ; les imaginations étaient au travail ; tous ou presque tous nos chefs d’usines étant d’anciens chefs de cuisines, les procédés ne manquaient pas ; pas plus que les accommodements. L’un se servit de ses casseroles à ragoût à fond épais, larges et peu profondes pour étuver ses petits pois ; il ajouta, à la cuisson, quelques coeurs de laitues pommées, une poignée de petits oignons nouveaux, un peu de sucre et un peu de sel, suivant les préceptes immuables de la cuisine française ; il mettait au fond de la casserole une petite quantité d’eau qui, en se vaporisant, étuvait le petit pois, concentré qu’il était sous le couvercle hermétiquement fermé. Lorsque laitues et oignons étaient fondus, le petit pois était à point, emboîté tout chaud et soudé de même. Le petit pois conservait son goût de pois frais, sa saveur franche et parfaite de légumes frais ; et comme du laboratoire, la moitié de cette conserve passait dans le garde-manger du patron qui, lui, la faisait déguster à ses amis (en les dénommant conserves ragoûtées indiquant d’un mot qu’elles avaient été faites dans une casserolle à ragoût), cette méthode encore usitée n’a subi que peu de changements.

“A défaut de casserolles à ragoût en cuivre étamé, on adopte les marmites communes en terre à feu ; même les marmites en fonte sont admises à cette fête ; cela allait bien tant que le travail se faisait à feu nu ; lorsque la vapeur a été adoptée, les méthodes se transformèrent.

“Comme les usines étaient outillées pour toutes les conserves de fruits, on fit alors les conserves cuisinées dans les petites bassines à fruits, à basse pression, bien couvertes, elles mijotèrent pendant une heure au moins, attendant la reprise du travail pour être soudées.

“Lorsque la clientèle, chaque année de plus en plus nombreuse, réclama le petit pois cuisiné, il suffit alors d’appliquer, en grand, toutes ces petites méthodes ; de là vint dans chaque usine une manière particulière de fabrication, le résultat étant le même : la suppression du blanchiment ; mais le savoir-faire donna un cachet spécial à toutes les maisons qui, les unes continuaient la cuisson en petites bassines, les autres en vase-clos, à même l’autoclave, et sous pression ; d’autres encore utilisèrent le four servant à la cuisson des tripes ou pâtés, en remplissant de petits pois les terrines à tripes hermétiquement closes et firent ainsi une excellente conserve.

“Il se dégage cependant une instructive déduction de l’essai de tous ces procédés dûs au génie inventif et débrouillard de nos chefs d’usines : c’est que les excellentes qualités de nos petits pois se conservent entièrement, que les qualités secondaires gagnent beaucoup à cette cuisson ainsi que les qualités inférieures provenant non des sortes de pois mais de la nature des terrains et du climat…”[1].

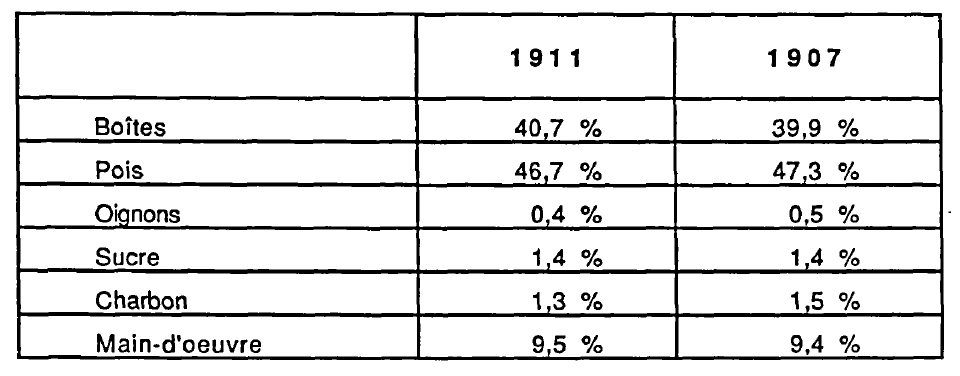

Ce texte est un témoignage important sur l’évolution du traitement des petits pois dans les conserveries. Le rôle joué par les conserves destinées à la famille du conserveur dans l’évolution du produit est important [2] à souligner, d’autant plus que, jusqu’à la première guerre mondiale au moins, les conserveurs déterminaient le choix des produits en fonction de leur propre goût et non de celui des clients. Très souvent, les repas entre familles de conserveurs étaient l’occasion de faire déguster leur produits nouveaux ou leurs produits millésimés.

[1] La Conserve Alimentaire. Mai 1904 – p. 257-58.

[2] Au moins deux témoignages que nous avons collectés par entretien vont dans le même sens.

Notons en second lieu comment le savoir-faire et l’innovation consistent, sur la base de connaissances culinaires, à faire “avec les moyens du bord”, ce qui est source de variété dans le produit mais qui ne peut dépasser le stade semi-artisanal. Les connaissances culinaires sont détenues par les “chefs d’usines” qui ne sont pas nécessairement des conserveurs, mais plutôt des chefs de fabrication ou des contremaîtres, promus au rôle de gérants, en ce début de XXème siècle.

Quelque soient les solutions décrites dans le texte, tous les proceeds concourent à remplacer le blanchiment des légumes et leur cuisson-stérilisation dans l’eau, à avoir recours à une cuisson dans leur propre jus sans pour autant se heurter aux difficultés rencontrées par APPERT. L’industrialisation des proceeds conduit à réfléchir à l’utilisation de la vapeur. Du point de vue de la technique culinaire, c’est la transposition des principes de la cuisine à l’étouffée. C’est une maison bordelaise, RODEL, qui lance vers 1884, les petits pois à l’étuvée. Le terme lui-même renvoie à l’utilisation de la vapeur, au recours à l’étuve humide.

On peut saisir cette mutation à travers l’entreprise SAUPIQUET. Lorsqu’en 1877, Arsène SAUPIQUET demande l’autorisation d’ouvrir une conserverie rue de Crucy à Nantes, il ne mentionne comme outillage que deux chaudières en fer pour l’ébullition des boîtes et quelques bassines en cuivre pour la cuisson des légumes. En 1892, SAUPIQUET, devenue société anonyme, demande à s’installer dans de nouveaux locaux, boulevard Sebastopol, et mentionne cette fois des écosseuses mécaniques, des cribles, des bassines de blanchissage et de refroidissement, des tables d’emboîtage et des machines à sertir, des autoclaves, une machine à vapeur et sa chaudière ainsi qu’une cuisinière [1].

[1] Archives Départementales – Série 1 M 1559.

Toutes les entreprises de l’époque n’ont toutefois pas ce modernisme. Certaines en sont encore à l’écossage à la main. D’autres ont recours à l’écosseuse mais leurs moyens de cuisson restent encore les bassines en cuivre, voir même le bain-marie.

Un premier texte nous donne une description de ce qui peut être fait dans une entreprise qui utilise écosseuse, crible, sertisseuse et autoclave (éléments de modernisme) combinés aux bassines basculantes pour obtenir la meilleure préparation des petits pois selon les formules anciennes : “La base de la formule est la suivante : “Il n’y a rien à y changer” sauf que le doigté, l’expérience du cuiseur devra doser d’après son jugement, la quantité de grains de petits pois à mettre dans le jus. C’est donc une affaire de métier, un tour de main, et, pour cela, les bassines basculantes sont seules pratiques.

“Dans une bassine de 125 litres de capacité, mettez 60 litres d’eau, 1 kg 500 d’oignons épluchés et coupés en quatre ; deux grosses laitues pommées et fendues ; une main de persil frais ; un gros bouquet de sariettes fraîches (tous ces légumes doivent être mis dans un sac de mousseline) ; 2 kg 500 de sel ; 1 kg 800 de sucre ; faites partir en ebullition, écumez, donnez vingt minutes de cuisson (mais doucement) ; pesez alors 30, 35 ou 40 kilos de petits pois ; vous jugerez dès la première opération, quelle quantité de jus pourra absorber la variété de pois que vous employez ; ouvrez alors la vapeur en grand et versez les petits pois ; l’ébullition ne doit pas s’interrompre pendant ce versement.

“Comptez alors 10 minutes, puis basculez le tout, pois, sac et jus, dans un baquet de bois blanc, spécial à ce service et d’une exquise propreté. Le baquet doit avoir un couvercle qui s’y ajuste très bien ; sitôt le baquet plein, couvrez le et laissez infuser 45 minutes. Retirez alors le sac de légumes et procéder à l’emboîtage au moyen de cuillers à pot, jaugées et contenant juste 420 grammes ; il reste donc 80 grammes pour le métal. En emboîtant à la louche, pois et jus, vous devez trouver une masse bien équilibrée, en jus et en pois. C’est cette première opération qui vous guidera pour les quantités suivantes : les boîtes 4/4 [1] doivent être remplies avec deux cuillers, ce qui fera 840 grammes ; restera 150 à 160 grammes pour le fer-blanc…

“Dès que l’emboîtage est fait, les boîtes toutes chaudes passent rapidement sous la sertisseuse et à la stérilisation ; les pois du matin passeront à l’autoclave pour les 4/4, 35 mn à 112°, le soir 40 mn. Pour les 1/2 le matin 25 mn à 112°, le soir 30 minutes.

“Avec une série de 5 à 6 bassines basculantes de 125 litres, la fabrication tient tête à l’écosseuse et les 10 à 12.000 kilos de petits pois sont rapidement expédiés. L’usine, comme tous les appareils, doivent être lavés par des jets de vapeur dans tous les coins, et de l’eau fraîche à profusion ; il faut faire une guerre acharnée aux ferments qui pullulent de suite.

“Il y a bien des tours de main à mettre en fonction, suivant les natures et les variétés de petits pois, le manque de coloration, les teintes grises, la destruction de la chlorophylle par la cuisson ; l’épaisseur de Pépiderme et sa résistance…” [2].

[1] Dites de 1 kg dans le langage courant du consommateur.

[2] La Conserve Alimentaire – Janvier 1913 – p. 200-201.

Cette description de la fabrication des pois cuisinés est tout à fait caractéristique du discours entre professionnels, tantôt extrêmement précis dans son information, tantôt évasif parce que reposant sur un ensemble de connaissances déjà détenues et qu’il n’est pas nécessaire de répéter ; mais aussi de connaissances informelles partagées par l’ensemble de la profession.

La plupart des descriptions sont faites pour le traitement des pois de calibre fin ou extra-fin. Mais “pour les moyens, ainsi que les gros vous ajouterez dans le jus, pendant la cuisson, 20 grammes de bicarbonate de soude, afin qu’après quelques mois de boîtes, l’épiderme du grain soit presque éliminé”[1].

Enfin “les gros pois, hors crible qui à de certains jours représentent une grosse part de la fabrication, sont souvent, presque toujours, vu le peu de valeur du produit, plus ou moins bien cuisinés ; c’est un tort : aujourd’hui il faut utiliser même les déchets. Nous avons vu que, dans la préparation du jus, une notable quantité de laitues et d’oignons y étaient employés en les mettant à cuire dans un carré de mousseline ; vous pouvez les retirer presque entiers, c’est avec quelques soins, une garniture toute trouvée pour les gros pois cuisinés aux laitues, au lard, aux couennes, au confit d’oies et au mouton, au prix des denrées.

Tout cela n’augmente pas le prix de la boîte dépréciée par la qualité ; elle ne reprend un peu de valeur que par l’accommodement et les cous et poitrines de mouton, les confits d’oies d’arrière-saison, tout est utilisé”[2].

La cuisson à l’étuvée va conduire dans un premier temps à bricoler le matériel existant. Ainsi on adapte une cloche sur une bassine à blanchir (voir dessin). On y introduit des paniers perforés pouvant servir à la cuisson des légumes et des tomates. Ces paniers empilés reposent sur un panier cuvette permettant de récupérer le jus de cuisson ; “cette transformation peu coûteuse devrait, dorénavant exister sur toutes les bassines destinées à la fabrication des conserves alimentaires” [3]. Ce bricolage ouvre la voie à la construction d’appareils adaptés.

[1] Idem – p. 200.

[2] Idem – p. 201.

[3] La Conserve Alimentaire – Avril 1904 – p. 247.

Parmi ces appareils l’un d’entre eux ne fait que reproduire le principe du digesteur de PAPIN, et tente d’éliminer le goût produit par la vapeur :

“La vapeur a parfois un goût spécial. C’est toujours de l’eau qui a bouilli longtemps et s’est modifiée sous le contact immédiat d’un métal ; le mieux est de préparer les Pois sans addition d’eau, de les faire cuire dans leur propre jus, nouvelle manière qui se fait vite, simplement par la double autoclave, à vapeur ou à feu nu, de G. TALBOT à Lormont.

“Le moyen est à la portée de tout le monde mais il fallait y penser.

“Figurez-vous deux autoclaves dont l’une est dans l’autre, avec un couvercle qui est commun aux deux ; ainsi disposées, la plus grande, celle de l’extérieur, peut être en fer quand celle intérieure doit être en cuivre étamé ou non étamé. Dans celle-ci on met les légumes à cuire, même les viandes ; dans celle en fer, on met l’eau de la vapeur. Chauffée, cette autoclave communique sa température à celle intérieure : on cuit ainsi à la pression que l’on veut… ce n’est en résumé qu’une casserole qui cuit sous pression.

“Les pois sont ainsi sans autre jus que celui qu’ils ont fourni ; s’ils sont très tendres, il est relativement abondant, s’ils sont un peu durs il y en a peu et dans ce cas on peut ajouter la quantité d’eau que l’on croit nécessaire. Les viandes, les légumes traités par cet appareil n’ont rien de commun avec ceux que l’on prépare ordinairement…

“L’expérience ayant fait la preuve que les premières émanations de la cuisson n’étaient pas bonnes à concentrer [1], on a mis au centre du couvercle, un bouchon métallique que l’on laisse ouvert au début de l’opération et que l’on ferme aussitôt que l’odorat a indiqué qu’elles n’existent plus” [2].

[1] C’est ce qu’on appelle à l’époque le “goût du terroir”.

[2] la Conserve Alimentaire – Février 1906 – p. 22.

Une nouvelle explication “technique”, cette fois de la fabrication des petits pois à l’étuvée, nous montre une entreprise qui ne s’est pas encore équipée d’une écosseuse, mais qui par contre possède l’un des appareils à étuver :

“Choisissez toujours le petit pois très frais et le moins mûr : toutes parties de pois ayant des cosses jaunes et flétries a perdu sa valeur.

“Ecossez rapidement et avec de nombreuses petites mains ; que le grain retiré de la cosse soit de suite mis dans une sébille, à portée de la main de l’éplucheuse. Criblez au fur et à mesure avec un crible-aspirateur nouveau système qui nettoie très bien le petit pois.

“Rangez les petits pois dans les compartiments perforés construits pour servir de cuiseurs dans les autoclaves ou dans les bassines à cloche. Chauffez et concentrez toute la vapeur fournie par l’eau bouillante. Le petit pois doit être poché et non blanchi par la vapeur saturée ; cette cuisson est plus ou moins longue selon la qualité du petit pois ou la perfection de l’outillage. Si cette opération se fait dans une autoclave où la pression peut être obtenue, Montez rapidement à 115° pendant quelques minutes ; une seule opération vous en indiquera la durée. Vous serez fixé alors sur la qualité du petit pois et travaillerez à coup sûr, augmentant ou diminuant de quelques minutes la cuisson. Le petit pois étuvé à 115° est stérilisé, il est inutile de le stériliser une fois emboîté à haute pression, 35 mn à 106 degrés est suffisant.

“Le petit pois atteint et cuit, sitôt que possible, versez les compartiments dans de grandes terrines vernies ou des bassines en cuivre étamé, et arrosez tout ce petit pois ridé par la vapeur avec quelques litres de jus bouillant [1] dans lequel vous aurez ajouté le jus même provenant de la cuisson du pois et qui a été recueilli, pendant l’opération, dans la cuvette formant le premier compartiment. Sitôt les petits pois arrosés, couvrez-les pour en concentrer la chaleur.

“Lorsque vos terrines de petit pois auront repris leur forme naturelle, emboîtez alors, sans jamais vous servir d’une cuiller de fer mais de bois ou de cuivre étamé. Supprimez tout ustensile émaillé, c’est dangereux. Remplissez bien les boîtes, posez sur le dessus [2] petits oignons blanchis, un quart de laitue si c’est demandé. Finissez si le petit pois est encore sec avec quelques gouttes de bon jus bouillant ; ces petits pois à l’étuvée ne doivent pas être dans un bain de jus puisque ce jus fait partie intégrante de la conserve et ne doit pas être retiré. C’est donc le jus même du pois, son essence dont vous devez l’envelopper. Faites alors souder et passez à l’autoclave. Pour les 1/2, 35 mn à 106° ; pour les 4/4, 35 mn à 112° ; pour les flacons d’un litre ou d’un demilitre, 1H1/2 à 1000” [2].

[1] Le jus est fabriqué avec les mêmes ingrédients (légumes, herbes, sel, sucre, etc..) que pour les petits pois cuisinés.

[2] La Conserve Alimentaire – Juin 1904 – p. 276-277.

Le recours à la cuisson à l’étuvée permet la réutilisation des flacons en verre qui ne pouvaient se concilier avec les hautes pressions de l’autoclave. On peut mesurer en même temps le gain de temps que l’autoclave avait apporté dans la fabrication des conserves.

L’industrialisation ultérieure des conserves de pois conduira à privilégier un temps de cuisson à la vapeur qui peut être commun aux petits pois au naturel et aux petits pois à l’étuvée, la différence dépendra ensuite du type de jus qui sera incorporé pour faire gonfler les petits pois et remplir les boîtes (saumure pour les pois au naturel et jus décrit plus haut pour les pois à l’étuvée).

La période de l’entre deux guerres, dans les conserveries comme dans les autres industries est caractérisée par la recherche de solutions permettant de faire disparaître les discontinuités dans la production. Pour les petits pois une solution originale est utilisée : assurer le travail mécanique des pois dans des installations en cascades qui, selon l’expression de l’époque “assure l’automatisme pour ainsi dire complet de la fabrication et sa grande rapidité, condition nécessaire pour l’obtention de bons produits avec une utilisation aussi grande que possible des locaux industriels”[1]. Les petits pois sont déchargés à l’étage supérieur de l’atelier d’écossage mécanique. Les ouvriers les envoient dans la machine à écosser en les jetant dans les trémies. Les pois arrivent dans la partie supérieure de la machine à écosser ; celle-ci est constituée essentiellement par un cylindre percé de trous, à l’intérieur desquels se meuvent des palettes. Les gousses sont à la fois roulées et pressées ; les grains se détachent et tombent dans des trémies, qui les conduisent, à l’étage du dessous (salle de criblage), dans des trieurs mécaniques (cribles) où ils sont triés par grosseur (calibre). Ils descendent ensuite par des goulottes dans la salle de cuisson pour le blanchiment où la cuisson à l’étuvée, puis arrivent au rez-de-chaussée où s’exécute l’emboîtage et la stérilisation. Tout le mécanisme de continuité est fondé sur la gravitation.

[1] Encyclopédie illustrée des grandes inventions modernes. Paris Union Latine d’Editions – 3 volumes s. d. Voir aussi Le Monde et la Science n° 17. Les Grandes Publications Mensuelles Illustrées. Paris- Librairie A. GARRIGUES s. d.

III. UNE USINE EN 1960

En 1960, la Maison AMI EUX décrit la fabrication des petits pois dans son usine de Chantenay :

“Nous voici dans la grande cour de l’usine de Chantenay… Une camionnette bâchée vient d’arriver avec son chargement : elle se range devant la grande porte de droite, juste auprès des chaînes de machines réservées aux petits pois. Et tout de suite les manoeuvres s’affairent pour le transport des caisses en bois pendant que le réceptionnaire contrôle le chargement : grâce aux cartons de couleur fixés sur les caisses, il sait quelle est leur origine.

“Mon oncle,… il allait lui avec les chauffeurs. Il y avait plusieurs camions qui faisaient la navette forcément pour approvisionner l’usine. Ils allaient comme ça dans la nuit pour après revenir le matin pour qu’on ait du travail en arrivant”[1].

[1] Entretien avec une ancienne contremaîtresse de chez AMIEUX.

“Chaque caisse pleine est Immédiatement vidée dans un sasseur automatique où le petit pois subit un premier triage : il est séparé des gousses restantes et des “piochons”, c’est à dire des gousses non formées.

(Les hommes de la cour)… Ils déchargeaient les pois qui arrivaient dans des caisses et puis ils les empilaient dans la cour et après c’était mis sur palette et c’était rentré à l’intérieur de l’usine pour faire le travail qu’il y avait à faire dessus. Après c’était passé au tri… des trémies, et tout ça se trouvait au premier étage. C’était les hommes qui s’occupaient de cette manutention là.

Mais ils avaient besoin de femmes. Quelquefois ils pouvaient nous appeler pour faire marcher. On appuyait sur des boutons pour mettre en route les trémies et tout ça… Les hommes ils étaient bien une dizaine qui étaient là et qui pouvaient faire autre chose aussi.

Question : Ce n’était pas que des saisonniers ?

– Ah non, il y avait aussi des titulaires, mais on a travaillé pas mal à ce moment-là… C’était la grande période que dans la cour ils embauchaient les arabes. Il y a eu beaucoup d’arabes à travailler comme saisonniers et quand ils avaient plus besoin d’eux, eh bien ils les… Ils déchargaient les camions. Ils venaient en temps de presse nous alimenter, porter nos caisses, porter nos paniers pour qu’on ait un rendement encore plus… qu’on n’ait pas à se déplacer, pour qu’on aille plus vite [1].

[1]. Entretien ancienne ouvrière AMIEUX.

“Désormais il est pris en charge par les machines et marche inéluctablement vers sa “mise en boîte”. Trois opérations essentielles vont alors s’effectuer : le lavage, le criblage et la cuisson.

“A la sortie du sasseur, il est élevé par une chaîne à godets vers les ventilateurs : un préventilateur agit à sec pour faire voler les petites feuilles parasites, puis d’énormes ventilateurs à tamis trembleurs achèvent le travail. Alors le légume est déversé dans une cuve à eau où il subit un premier lavage. Une mousse blanchâtre déborde et se répand sur le sol humide avec les mauvaises graines qui surnagent. De cette première cuve, le petit pois est entraîné par une pompe dans les cylindres de décantation, dans les laveurs épierreurs qui retiennent les petits cailloux indésirables. A travers un grand cylindre laveur et de circuits en chicanes appelés échelles de Jacob, le petit pois est ensuite entraîné vers une deuxième cuve à eau et de là, il est pompé vers le second étage de l’usine. Une cheminée centrale qui aboutit à un bac d’expansion le répand dans deux gouttières latérales. Un tuyau de descente achève les opérations de lavage en déversant le petit pois au premier étage où vont s’effectuer le criblage et la cuisson. Un séparateur d’eau permet de récupérer le liquide en circuit fermé tandis que le petit pois, humide encore, se dirige vers les cribles.

“La chambre des cribles est vraiment impressionnante. Elle donne directement sur la grande terrasse du premier étage constamment ouverte à l’air libre. Quatre immenses cylindres évasés tournent ici sur leur axe horizontal d’un mouvement régulier. Ils sont tapissés de toile criblée et groupés par deux, l’un en haut, l’autre en bas. L’évasement du crible permet aux petits pois de rouler à l’intérieur du cylindre selon la ligne génératrice et de passer à travers les trous des cribles de grosseurs variables. C’est là que se fait le tri définitif : pois extrafins, très fins, fins, mi-fins, moyens n°1, moyens n°2. Chaque catégorie est prise en charge par un tapis roulant, sauf celle des extra-fins qui est recueilli dans les caisses et traitée ensuite à la main.

On les récupère dans les caisses qui sont là en-dessous… On n’était pas enchantées quand on arrivait dans la salle des cribles parce que là alors il fallait se baisser pour tirer cette caisse-là et en mettre une autre. Il y avait une dame qui poussait [1].

[1]. Entretien cité.

“A partir de là tous les récipients, chaînes ou machines sont munis d’une plaque marquée de la couleur correspondant à la qualité : le bleu pour les extra-fins, le blanc pour les très fins, le rouge pour les fins, le vert pour les mi-fins et le jaune pour les moyens.

“Naturellement toutes ces opérations sont étroitement surveillées par une main-d’oeuvre féminine attentive qui intervient à tous les stades du lavage et du triage en cas d’irrégularité. Des hommes compétents surveillent le fonctionnement des machines et des contrôles graphiques sont transmis au laboratoire.

“Avant de passer à la cuisson les extra-fins sont encore triés à la main, sur tapis.

(Dans les cribles) . Les extra-fins, ça tombe les premiers, c’est là qu`il y a les plus de saletés [1].

Il fallait enlever tous les grains qui étaient mauvais, toutes les petites saloperies. Alors on 25 ou 30 devant les tapis en trains de trier les petits pois [2].

[1] Entretien contremaîtresse déjà cité.

[2] Entretien ancienne sertisseuse C.G.T.

“Ils sont cuits dans des bassines spéciales (100 degrés pendant 6 à 7 minutes) et transportés en paniers à trous vers la chaîne d’emboîtage. Au moment du remplissage à la main, chaque boîte de conserve est pesée sur une petite balance Toledo.

“Les autres variétés sont rassemblées dans des trémies et déversées par catégories dans d’énormes cuiseurs cylindriques de deux tonnes à deux tonnes et demie. La salle des cuiseurs est attenante à celle des cribles. Des galleries surélevées permettent de surveiller les cylindres pleins fixés au plafond et qui répandent une chaleur d’étuve. Il y en a trois qui fonctionnent simultanément sans arrêt en pleine saison. Chaque cuiseur rempli à moitié d’eau, porté à cent degrés est muni à l’intérieur d’une vis sans fin. Le temps de cuisson ou de blanchiment varie selon le calibre et la qualité des pois ; il est scrupuleusement surveillé. Il dure de cinq à huit minutes…

“(Le petit pois) est soit séparé à chaud de son eau et conduit par un tapis aux trémies qui le déverseront à l’étage inférieur dans les boîtes toutes préparées, soit refroidi préalablement dans un labyrinthe d’eau fraîche.

“De toute façon, il descend directement dans les boîtes vides qui l’attendent à l’étage inférieur. D’où viennent donc les boîtes vides ? Elles sont stockées dans un immense grenier au troisième étage de l’usine avec les boîtes en carton.

Au 2ème étage c’était le stockage des boîtes vides et qui arrivaient à ce moment-là par camions, qu’on allait, même nous, décharger… Quand un camion arrivait et qu’ils manquaient d’hommes ou qu’il fallait que ce soit fait rapidement, que les hommes étaient pris à la cour, on allait décharger ces camions là. Ca arrivait par pochons, ça arrivait par cartons et on faisait notre stockage nous même chez AMIEUX… Il y avait des monte-charges ou alors vous savez un tapis. On aimait beaucoup aller faire ça. C’était notre plaisir parce qu’on travaillait à l’air. On prenait les paquets à deux… On était deux femmes…

C’était pas très lourd. Le camionneur nous attendait. Il nous faisait décharger son camion. Ca venait de chez CARNAUD, hein. Et puis quand le camion était déchargé, on retournait à notre poste où on était avant et puis lui partait avec son camion… Des fois il pouvait arriver deux ou trois camions dans la journée.

On avait peut-être des chances de retourner. C’était la récréation ça… (la contremaîtresse)…, supposons que j’étais en bas à travailler sur un tapis, on lui amenait un bon disant : il y a un camion de boîtes à décharger. Bon, ben elle prenait six filles…, elle arrêtait les six filles du tapis. Elle disait : bon, ben je vous arrête vous… elle riait, elle riait quand elle nous disait ça parce qu’elle savait bien que c’était un peu la récréation… On était contente [1].

[1] Ancienne ouvrière de chez AMIEUX.

“Là est maintenue une température et un degré hygrométrique constant. On évite ainsi rouille, moisissure ou déformation des matériaux. Une sorte de rail à rampe descend dans les étages inférieurs au niveau du tapis roulant et sert de glissière aux boîtes qui se meuvent par leur propre poids et s’entrechoquent dans un but sec et métallique, signe d’une activité fébrile…

Cette glissière qui descendait du 4ème étage avec des boîtes, ça faisait un bruit, un bruit… On l’entendait de la rue. C’était infernal. Alors qu’ils auraient pu mettre du caoutchouc ou quelque chose [1].

“Deux préparations sont prévues : le petit pois au naturel est arose d’une saumure concentrée à 2%, préparée dans des bassines et déversée au moyen d’une cuiller à plusieurs becs appelée “goguenot” I La deuxième préparation est la plus compliquée, c’est le pois “à l’étouffée” qui reçoit un jus spécial, longuement préparé avec du sucre raffiné, divers légumes et une décoction aromatique de sarriette fraîche et de thym. Ce jus est amené au-dessus de la boîte par un tuyau à robinets et poussé par une pompe spéciale. Par ailleurs, les ouvrières présentes de chaque côté de la chaîne, introduisent dans chaque boîte un morceau d’oignon blanc et une feuille de salade blanchie à la marmite. Le travail soigné et précis est remarquablement exécuté par des mains expertes.

Il y avait un chef cuisinier qui d’en bas mijotait le jus pour mettre sur les petits pois avec des oignons tout ça. C’était du vrai jus et alors il mettait un acide pour les garder verts qui donnait des eczémas terribles aux mains et aux pieds, parce que le jus tombait sur les pieds. On était trempé du matin au soir. Le tapis circulait et puis après ça tombait dans les boîtes. Les boîtes, si ells avaient pas leur ration de jus, il fallait remettre du jus ; alors à la Vitesse que ça passait, on regardait pas à une goutte près et ça coulait partout [2].

[1] Entretien ancienne sertisseuse AMIEUX C.G.T.

[2] Entretien ancienne sertisseuse AMIEUX C.G.T.

“Voilà donc notre boîte remplie de petits pois ; toujours mue par un tapis roulant, elle se dirige vers une petite étuve qu’elle traverse en meanders savants et où elle est “préchauffée”.

“Le but de l’opération est de chasser l’air avant la fermeture de la boîte et d’obtenir une préstérilisation intérieure. La boîte se dirige ensuite vers la machine sertisseuse qui procède à la codification et à la fermeture, à raison de 3.600 pièces à l’heure.

Il y avait encore une grande partie qui se faisait manuellement, au pied quoi. Vous travailliez au pied pour la commande de la machine. C’était très très dur… On est debout. Fallait toujours appuyer avec cette jambe sur une pédale qui levait et mettait les couvercles. Ca allait très très vite. C’était un nombre impressionnant de boîtes. Nous on prenait la boîte, le couvercle et … la pédale… Moi je sais que quand j’étais à la sertisseuse, que je faisais mes 11 heures devant la machine, on allait chercher des seaux, on se mettait les pieds pendant 2 heures dans les seaux pour pouvoir tenir. Quand vous aviez fait vos 2 heures là, vous alliez à ce qu’on appelait “au panier”. Vous aviez un petit banc devant vous, vous étiez assise et vous envoyiez vos boîtes de conserves pleines dans un panier à trous qui après descendait dans un autoclave… Les boîtes descendaient (de la machine) sur un tapis, il y avait une butée où arrivaient les boîtes et il fallait suivre le rythme de la machine, envoyer les boîtes une par une pour les mettre correctement empilées dans le panier…

Alors vous faisiez ça 2 heures et vous aviez de nouveau 2 heures à la sertisseuse. On tournait comme ça pendant toute la journée… Fallait les ranger les boîtes, fallait un coup de main pour les ranger. Le panier était grand. Vous commenciez par le fond, vous faisiez un rond, les boîtes debout les unes à côté des autres, et puis le rang de dessus décalé. Fallait un coup de main…

Quand on mettait quelqu’un de nouveau là-dessus, j’aime autant vous dire qu’il fallait arrêter la chaîne tout de suite. C’était très dur. C’était très très pénible. Il y avait beaucoup de travail manuel…

On devait être 10 ou 14 sertisseuses, 5 équipes de 2, quelque chose comme ça. Il y avait 5 ou 6 machines qui tournaient ; il y avait 25 ou 30 machines, mais elles ne marchaient pas toutes le même jour… Chaque equipe de 2 avait une remplaçante… Pour tourner à 2 dans chaque équipe, c’est nous qui décidions entre nous…

La sertisseuse automatique, la boîte passait devant, le couvercle se mettait dessus et puis elle se fermait et elle venait sur votre tapis… Vous étiez assise devant votre sertisseuse, et puis vous regardiez vos boîtes, vous surveillez votre machine… Il n’y avait qu’à regarder là. Si le couvercle bloquait dans sa chaîne, il vous fallait arrêter la machine, débloquer.

L’alimentation en couvercles était automatique… A la sertisseuse automatique il fallait qu’on remplisse la goulotte avec les couvercles. Quand notre panier était plein, on le roulait jusqu’à l’autoclave. C’est nous qui faisions ça, celles de la sertisseuse…[1].

1 Entretien ancienne sertisseuse AMIEUX C.G.T.

“Nous pourrions croire que tout est fini, la boîte une fois fermée. Or il reste à réaliser pour le petit pois, ce que l’on réalise pour toutes les autres conserves : la stérilisation, le stockage, l’étiquetage et l’expédition.

“Pour la stérilisation, les boîtes une fois sorties sont rangées dans des paniers, sorte de grands cylindres en métal troués et ouverts par en haut. Le panier une fois rempli est conduit près de la salle des autoclaves, sur un chariot ou un plateau. Il est déposé dans l’autoclave, par une grue maniée avec grande précision.

“Voici comment se présente la salle des autoclaves : imaginez une galerie circulaire à laquelle on accède par des escaliers métalliques. Au centre s’élève la grue, tout autour, les autoclaves cylindriques avec leur tuyaux de chaufferie. La salle se trouve à proximité de la sortie de l’usine près d’une autre salle “à courant d’air” où aura lieu le refroidissement en cuve et le séchage rapide. Pour les pois, la stérilisation est faite à 115° et dure 35 minutes ; mais en tenant compte des temps de compression et décompression, le séjour en autoclave est d’une heure environ. Chaque opération est contrôlée automatiquement par un appareil enregistreur relié à chaque autoclave. Un graphique circulaire permet de lire le temps de chauffage et de le vérifier le lendemain au laboratoire.

Moi je sais que c’est moi qui changeait les graphiques. Il y avait des graphiques qu’il fallait changer le matin, des graphiques pour le temps de cuisson. Il y avait des volontaires qui venaient le matin pour changer les graphiques, une heure avant. C’était comme une minuterie. Il fallait remettre de l’encre dans l’aiguille, changer le papier, le graphique. Alors moi, je faisais ça ; parce qu’on était dans une telle situation financière alors… J’étais pas la seule. Il y avait des gens pauvres” [1].

[1] Entretien ancienne sertisseuse AMIEUX, responsable C.G.T.

“La stérilisation achevée, le panier est porté mécaniquement dans un bac d’eau courante froide et javellisée. Les boîtes brûlantes s’engloutissent dans un bouillonnement bruyant. Si une boîte est abîmée, elle flotte à la surface. La boîte normale dont le couvercle s’était dilaté au réchauffement s’aplatit après refroidissement pour reprendre ensuite sa dilatation.

“Le refroidissement ne doit pas se prolonger plus de 2 à 3 minutes. Ce temps écoulé, le panier est retiré et déposé sur un chariot dans le grand hall de sortie où il sèche au courant d’air en attendant d’être chargé sur le camion de l’annexe. Là-bas, auront lieu le stockage, l’étiquetage et l’expédition.

“C’est à l’annexe de l’usine que les boîtes sont déchargées dans leur panier métallique. Otées une à une, elles sont nettoyées par les femmes.

C’est les femmes qui retiraient les boîtes (du panier de l’autoclave). Il y avait une petite porte. Elle les retiraient à la main et puis toute courbée, la tête dans le panier comme ça. C’était dur à faire ça [2].

[2] Entretien contremaîtresse AMIEUX.

Elles sont ensuite stockées pour trois semaines. Ce qui permet de vérifier leur comportement avant l’étiquetage. Cette dernière opération est également mécanisée : une chaîne tournante entraîne la boîte sur un rail où elle roule sur une étiquette préalablement enduite de colle. Quatre machines fonctionnent ainsi, capables d’étiqueter 2.800 boîtes à l’heure. Un dernier stockage a lieu avant l’expédition. Il se fait dans des boîtes en carton empilées les unes sur les autres dans un ordre impeccable…

“En effet, les boîtes sont entassées “sur palettes”, c’est à dire que les chargements convenables sont supportés par des plateaux en bois à double fond. Entre les deux fonds peut se glisser le support du chariot élévateur électrique. Ainsi, des chargements importants de l’ordre de 800 à 1.000 kilos peuvent être déplacés de haut en bas ou de bas en haut sans déranger l’empilement. Trois équipes d’hommes travaillent au magasin modèle : les approvisionneurs, les emballeurs et les contrôleurs de pesée”[1].

[1] Vendre AMIEUX n° 2-3 – Septembre-décembre 1960.

IV LE JOUR LE PLUS LONG

La période des petits pois est symbolique du travail de la conserverie aussi bien pour l’embauche saisonnière que pour les conditions de travail dures et des journées de travail d’une longueur extravagante : “Quand on voyait preparer le casse-croûte à 9 heures (du soir), on savait que la journée allait être longue”[2.]

[2] Entretien contremaîtresse AMIEUX.

“Je me souviens d’avoir fait des journées longues et même très longues et d’être rentrée un soir – mes parents s’étaient inquiétés parce que je devais terminer ma journée sur les 22 heures. 4 heures du matin, je n’étais pas rentrée et j’étais toujours devant mes petits pois au premier étage, devant mes paniers… Ça pressait : une commande, une commande taillait finir. Alors ils sont venus demander. Tout le monde s’inquiétait. Il n’y avait pas que ma famille. Il y avait plein de familles dehors à nous attendre. Tous les gens s’inquiétaient parce qu’on ne nous prévenait pas. On nous disait dans la journée : ce soir ce sera très très tard.

“J’ai même vu une contremaîtresse un jour, elle a couru comme ça après une bande de filles, – j’étais dans la bande -, pour essayer de nous rattraper : ne partez pas, ne partez pas, ne me laissez pas comme ça, il y a tellement de travail. C’était au moment des petits pois, ça.

Question : Parce qu’au dernier moment un camion arrivait ?

“- Voilà… Au dernier moment il fallait qu’il soit déchargé et cuit et tout parce que tout ça, c’est compté comme denrée périssable. On pouvait pas nous, dans la branche où on était, l’alimentation, conserver tous ces produits-là. Fallait donner un bon coup de collier, de temps en temps… On nous payait en heures supplémentaires… C’était à prendre ou à laisser” [1].

“Les petits pois, je vous dirai que j’ai commencé à 5 heures du matin et j’allais jusqu’à 1 heure du matin, deux heures quelquefois. C’est pas croyable. Je me rappelle qu’une nuit, on attendait encore des boîtes qui étaient dans l’autoclave à ébullitionner. Et il y avait encore M. AMIEUX [2] qui passe. Il était levé et puis venu à l’usine pour voir. Et alors il me dit : c’est encore pas fini ? Je lui dit : non Monsieur parce qu’il y a encore des paniers à l’autoclave et on peut pas les laisser. Vous allez partir, il dit comme ça. Vous laissez le monsieur en bas se débrouiller avec ça (le monsieur en bas qui faisait la cuisson). Alors on était parties… “Je me suis vue un dimanche matin qu’on sortait de l’usine AMIEUX quand les gens sortaient la messe. On avait commencé le samedi comme notre journée commençait d’habitude” [3].

[1] Entretien ouvrière AMIEUX.

[2] II s’agit de M. Maurice AMIEUX, frère de Louis AMIEUX.

[3] Entretien contremaîtresse AMIEUX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Cette nécessité d’urgence de traitement des petits pois est tellement intériorisée qu’elle marque même les conflits sociaux. Ainsi les grèves de juin 1936 coïncidaient avec la saison des petits pois et l’on peut lire dans une note de la Mairie de Nantes en date du 12 juin 1936 : “Reçu le 11 juin une communication téléphonique de la Maison AMIEUX annonçant que son personnel se mettait en grève et occupait l’usine. Un certain stock de petits pois était en préparation et on me disait que ces petits pois seraient perdus si la mise en boîte ne se faisait pas immédiatement. J’ai répondu que je me mettais de suite en relation avec la bourse du travail, pour trouver le remède à cette situation.

“La bourse du travail m’annonçait quelques minutes plus tard que B. partait à l’usine AMIEUX pour engager les ouvriers à opérer cette fabrication pour éviter la perte de quelques centaines de boîtes.

“J’ai prévenu aussitôt la Maison AMIEUX…”[1].

Georges DOUART, à travers un témoignage qu’il collecte en 1965 nous donne une description de ce qu’il appelle “les petits pois de la sueur” : “Je rencontre des gars d’une vieillotte conserverie de la banlieue nantaise, aux produits dispersés aux quatre coins de France et d’Europe : …

“… A cause du temps, de ces denrées périssables, on n’a pas d’horaire. Un jour on fait quinze heures, le lendemain, rien I Ils recrutent des saisonnières, leur disent : venez lundi ; à 10 heures plus de légumes, ils les renvoient chez elles ; à la fin des petits pois, ils les débauchent en masse” [2].

[1] Archives Municipales de Nantes – F7 – Carton 9-5.

[2] Georges DOUART. L’usine et l’homme – Ed. Pion – 1967 – p. 119-120.

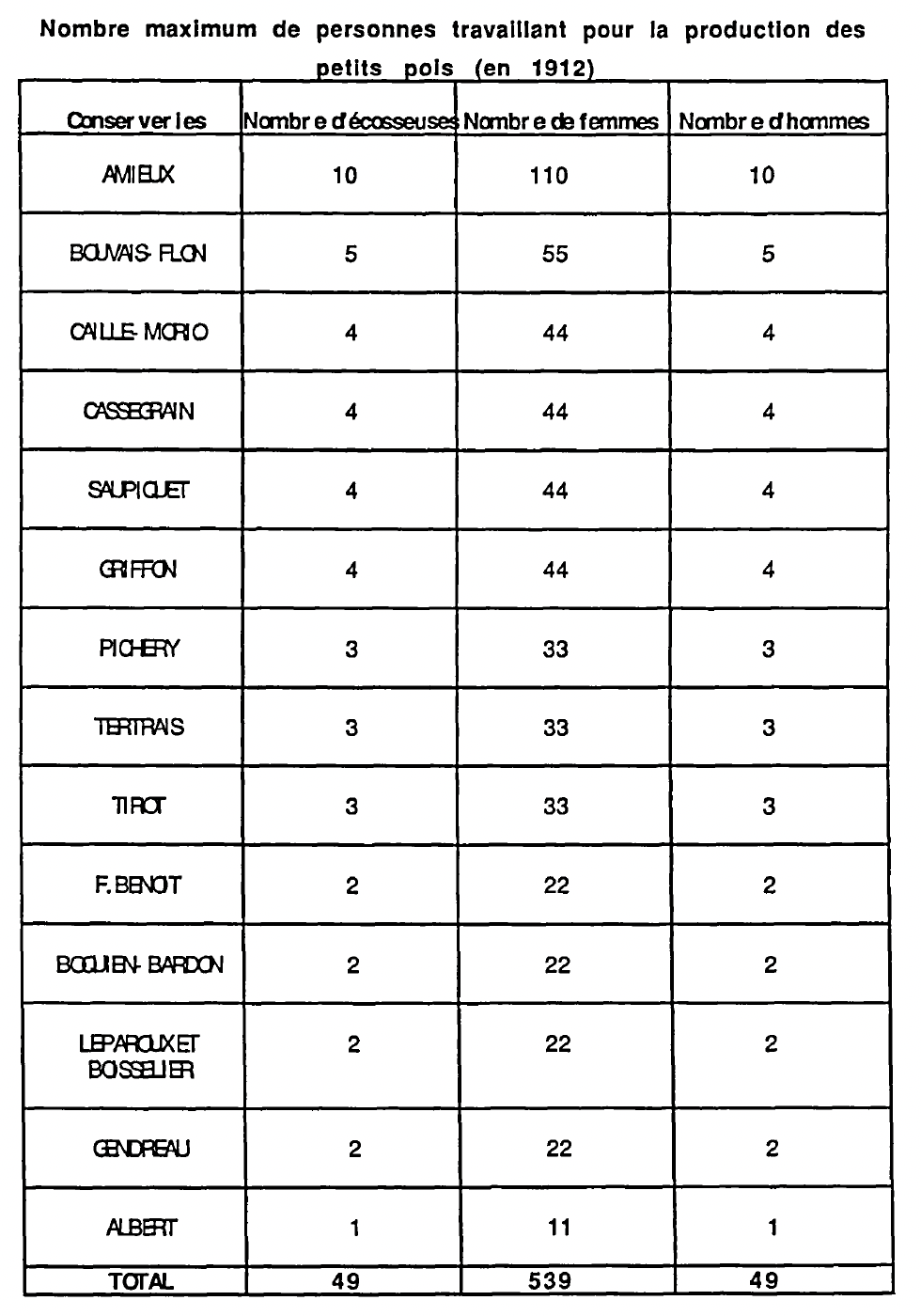

V UN CONTRAT DE REMPLISSAGE EN 1912

Un ensemble de documents sur la conserverie ALBERT va nous permettre de mieux saisir le déroulement d’une campagne de petits pois et de la replacer dans l’ensemble de l’activité sur plusieurs années.

Les documents utilisés [3] sont les carnets du conserveur dans lesquels il note au jour le jour :

– l’arrivage des petits pois avec le lieu de provenance, le nom du fournisseur et le prix.

– la main-d’oeuvre en coût et certaines années en effectif.

– les conserves faites avec le type de préparation et la taille des boîtes.

[3] Récupérés dans les locaux de la Conserverie ALBERT – Archives ALBERT

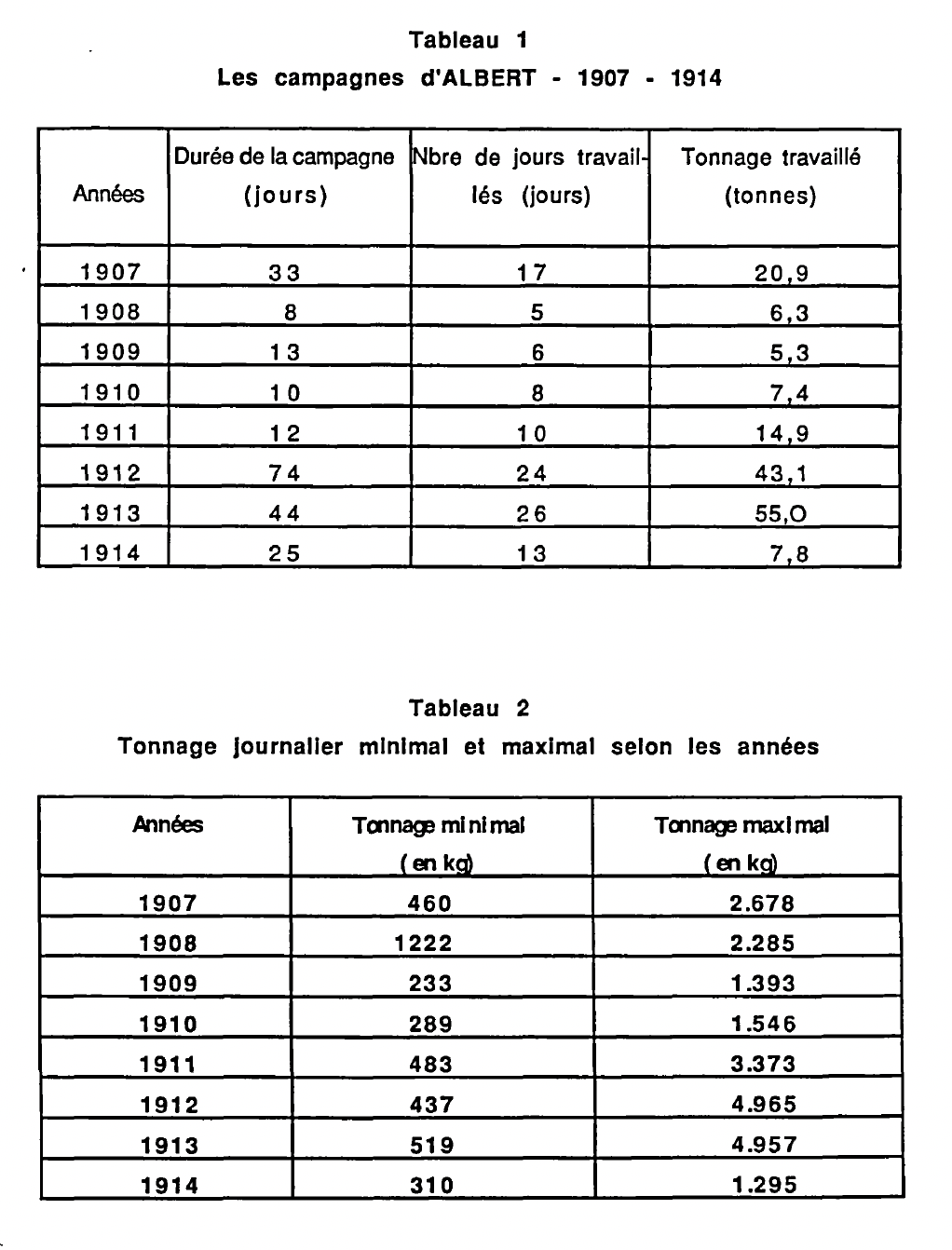

A – Huit ans de campagnes :

A partir de ces différentes données, il est possible de saisir un certain nombre de phénomènes. C’est d’abord la durée de la campagne. Nous entendons ici par campagne, non pas la période de production des petits pois mais la période pendant laquelle le conserveur fabrique des conserves de petits pois. La durée dépend alors de ses possibilités de vente, de stockage, de la quantité et de la qualité des pois disponibles ainsi que de l’étalement du mûrissement.

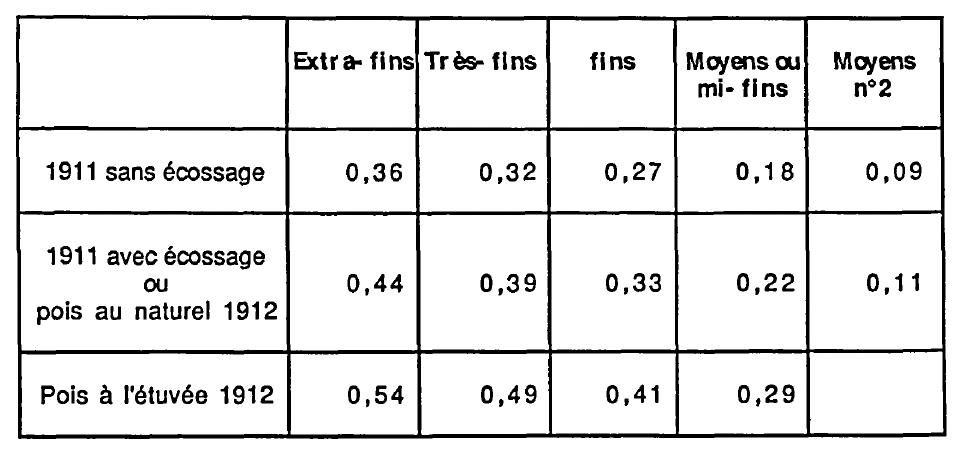

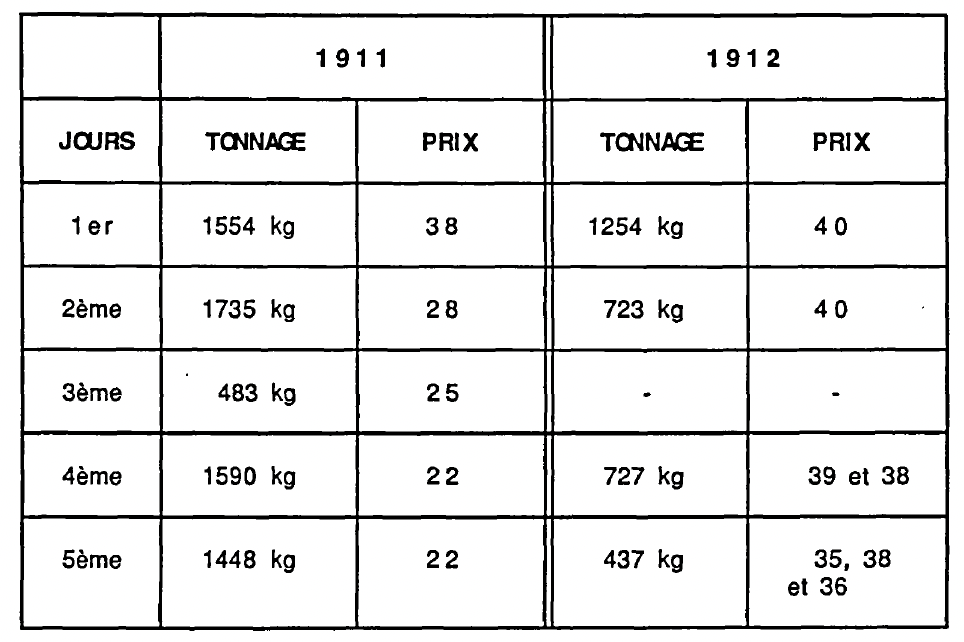

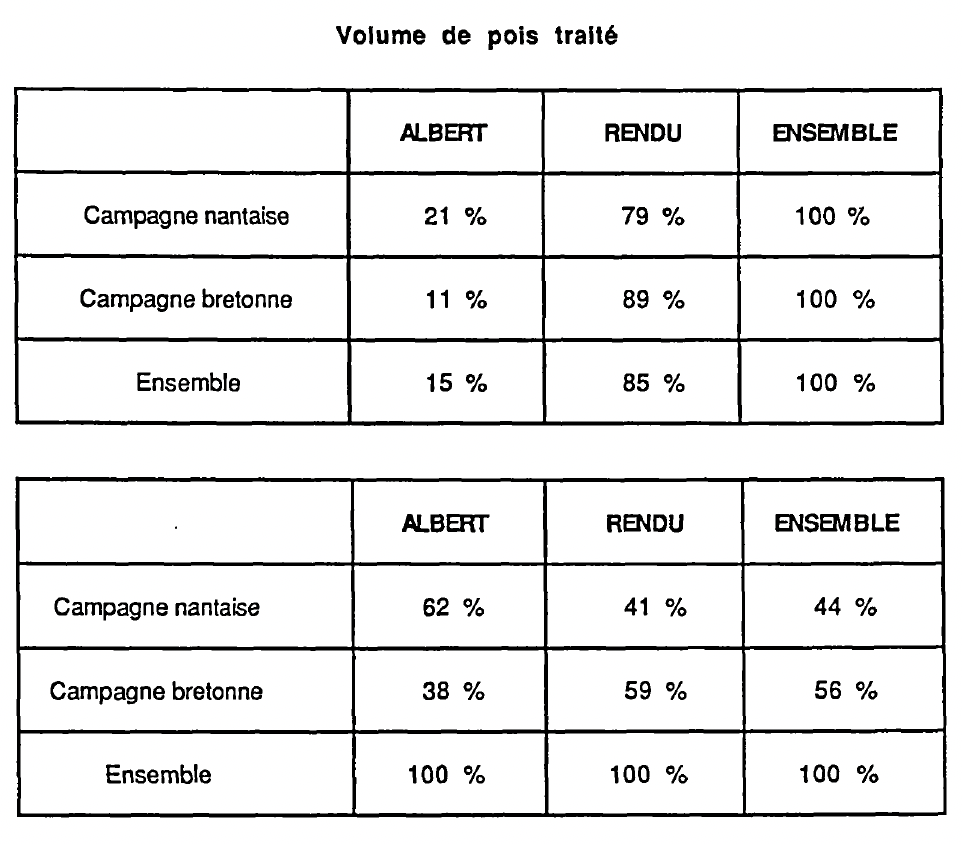

ALBERT s’industrialise à partir de 1912, ce qui explique le changement de volume traité mais aussi l’allongement de la campagne. En 1912, l’année est mauvaise et son approvisionnement vient dans un premier temps de Nantes, puis lorsque ce sera la saison, de Bretagne. Cette année là, les jours travaillés ne représentent que 32 % de la durée de la campagne. A l’inverse en 1910 et 1911, ils représentent 80 % de la durée de la campagne. Pour les autres années, c’est autour de 50 %.

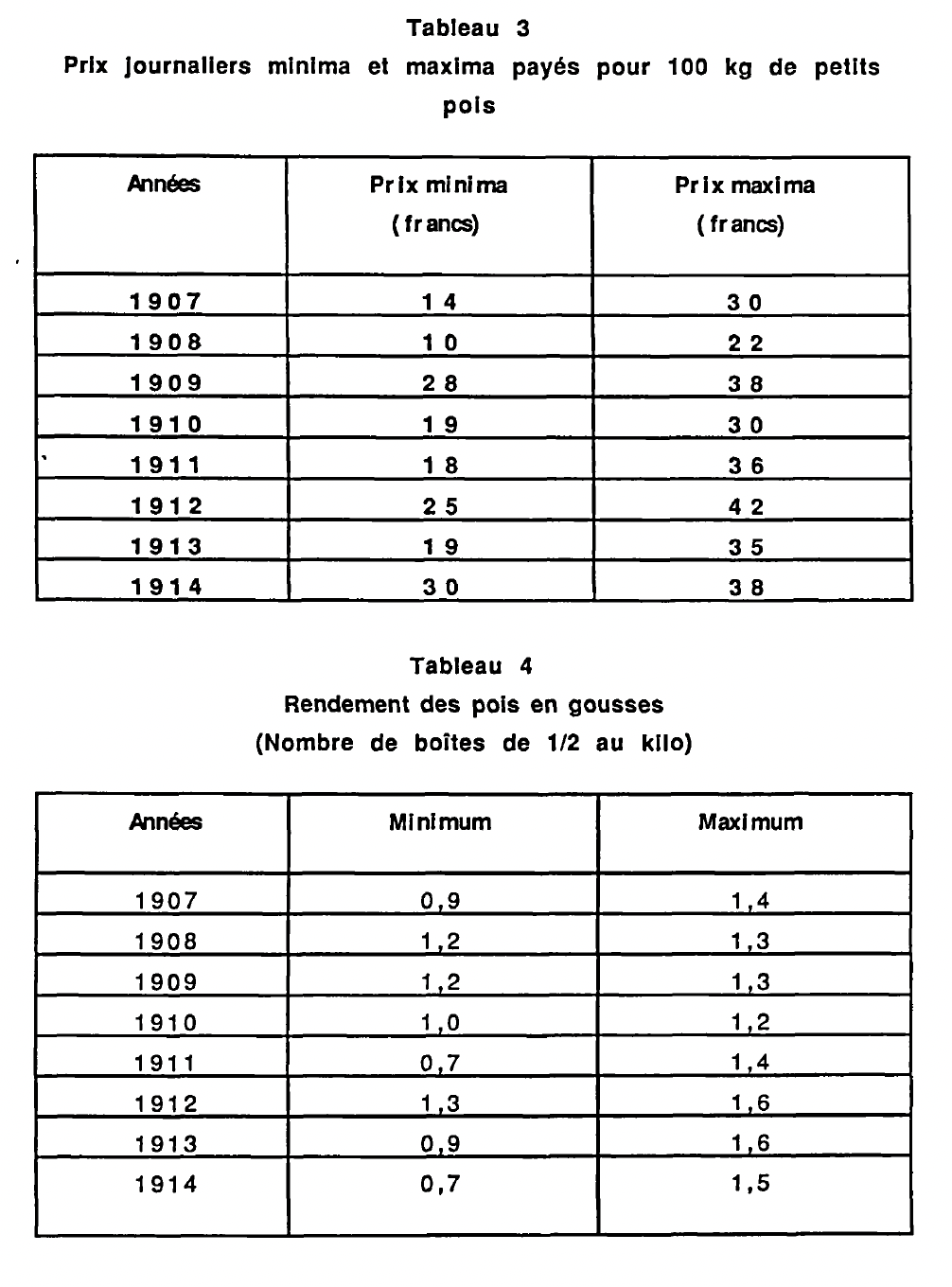

Seconde caractéristique, les grandes variations de tonnage qui peuvent avoir lieu d’un jour à l’autre.

Les amplitudes d’arrivages vont dans cette période d’environ 1 à 2 en 1908 à 1 à 10 en 1912, ce qui pose à la fois le problème de la capacité de traitement et de possibilité de pouvoir à tout moment faire appel à de la maind’oeuvre supplémentaire. Il n’est pas étonnant que face à ces variations, les conserveurs aient cherché à rationaliser la production et les marchés comme nous le verrons plus loin.

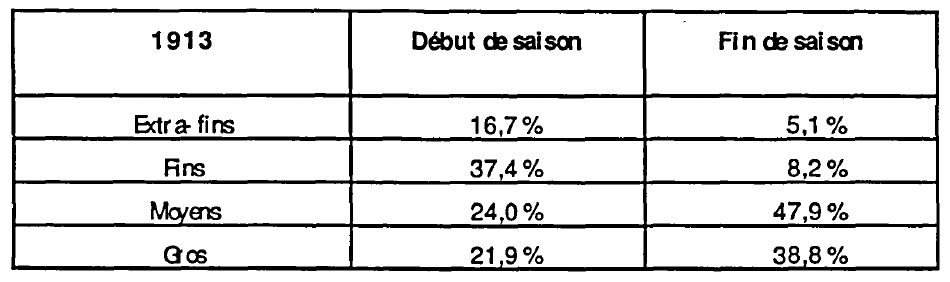

Tout autant que le tonnage, ce sont les prix qui varient largement et qui peuvent conduire le conserveur éventuellement à différer ou annuler sa production, à acheter beaucoup certains jours et peu le lendemain.

A part l’année 1912, où ALBERT se sert dans deux régions, les autres variations ont lieu dans la même région, chez les mêmes fournisseurs. Les variations tiennent à la fois à la qualité du pois, à son rendement et à la concurrence.

Nous avons calculé les rendements en prenant comme unité la boîte dite 1/2 et en calculant combien de boîtes sont remplies avec 1 kg de pois en gousses.

On peut noter là encore des variations qui peuvent être importantes et qui tiennent pour une large part aux variations de calibre des petits pois. A une même période le poids de la gousse entre pour une part moins importante lorsque les pois sont plus gros. Mais il faut tenir compte d’un autre facteur. A calibre égal, le pois devenant plus farineux et donc plus dense au fur et à mesure que la saison avance, il “rend” plus dans la mesure où le remplissage de la boîte est fondé sur un certain poids de produit.

On peut comparer ici avec les données publiées par la Conserve Alimentaire pour 1913 : “Le 24 mai, 1 kg pris en cosses a donné 320 grammes de grains et 680 grammes de cosses, qui ont rendu au classement :

10 % en extra-fins – 32 gr.

55 % en fins – 176 gr.

30 % en moyens n°1 – 96 gr.

5 % en gros – 16 gr.

TOTAL 320 gr.

Le dernier jour, le kilo de petits pois écossés a donné 420 grammes de grains, 580 grammes de cosses et le pourcentage au classement de :

5 % en extra-fins – 21 gr.

30 % en fins – 126 gr.

25 % en moyens n° 1 – 105 gr.

40 % en gros – 168 gr.

TOTAL 420 gr. [1]

[1] La Conserve Alimentaire – Septembre 1913 – p. 328.

En janvier de la même année, la même revue signalait que le “goguenot”, c’est à dire la cuiller à pot jaugée pour remplir la 1/2 boîte contient juste 420 grammes, pois et jus compris. Si l’on prend cette référence, le premier échantillon fournira moins d’une boîte au kilo (à moins d’ajouter beaucoup de jus) et second plus d’une boîte. Il faut noter en second lieu l’accroissement de densité des grains (de l’ordre de 30 % pour les extra-fins), de telle sorte que, pour le même poids dans la boîte, la quantité de pois sera moindre, mais les pois se tiendront mieux à la cuisson.

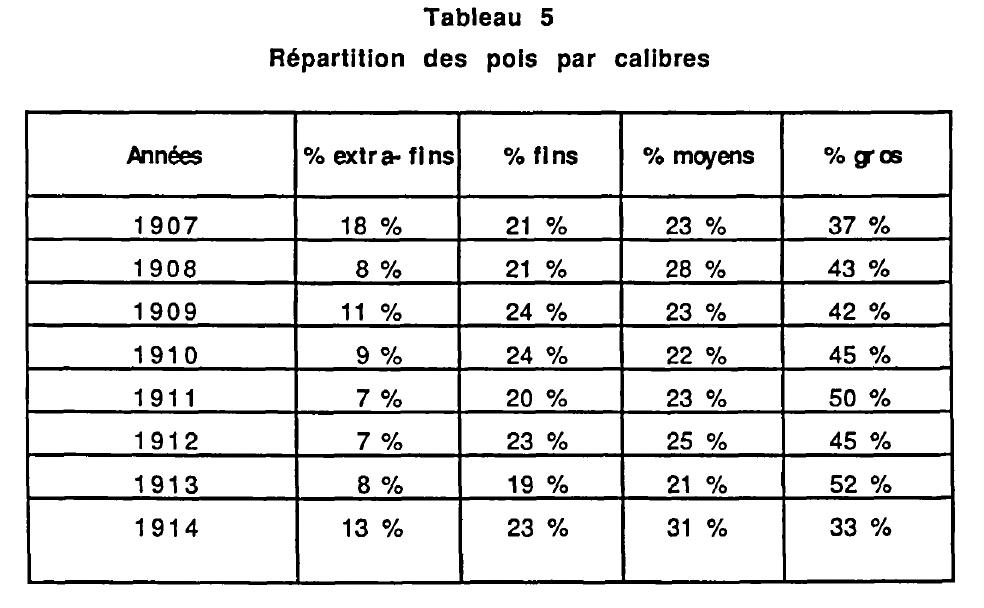

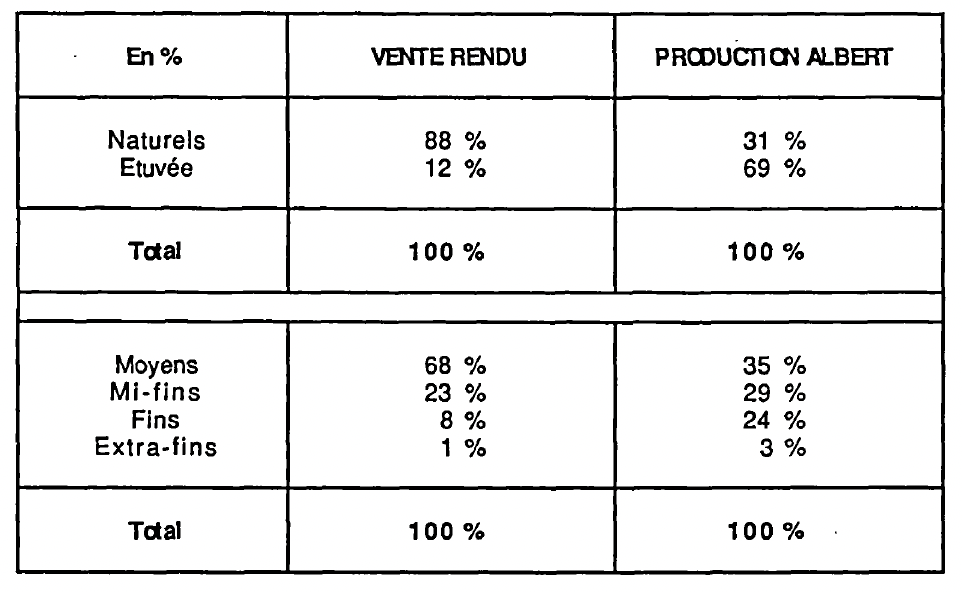

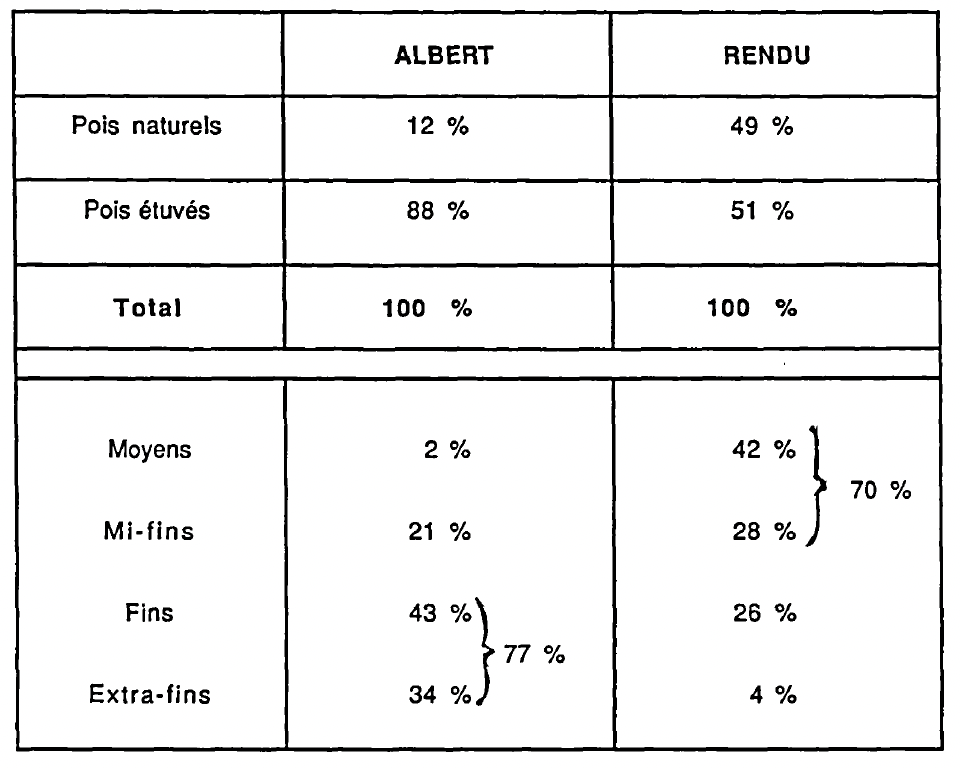

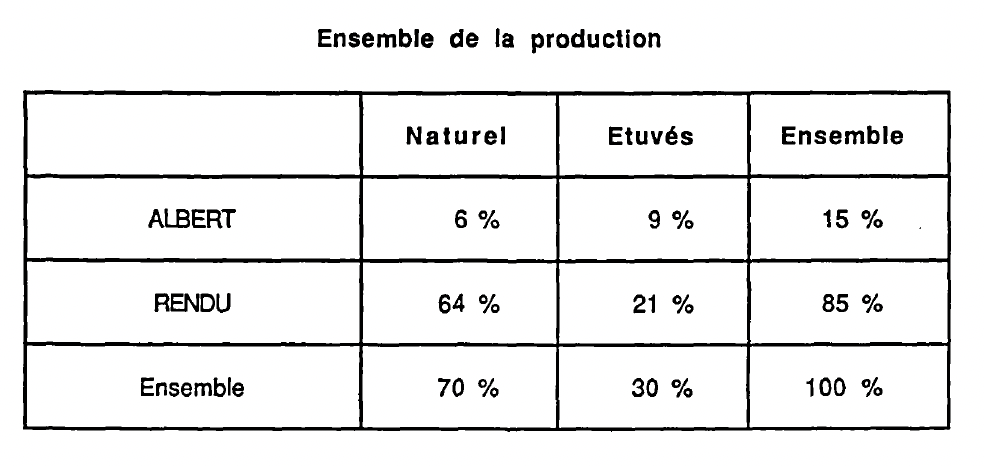

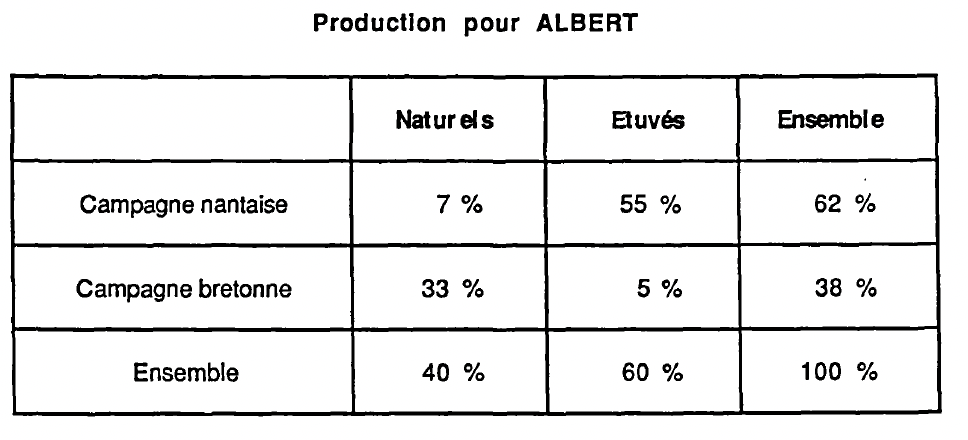

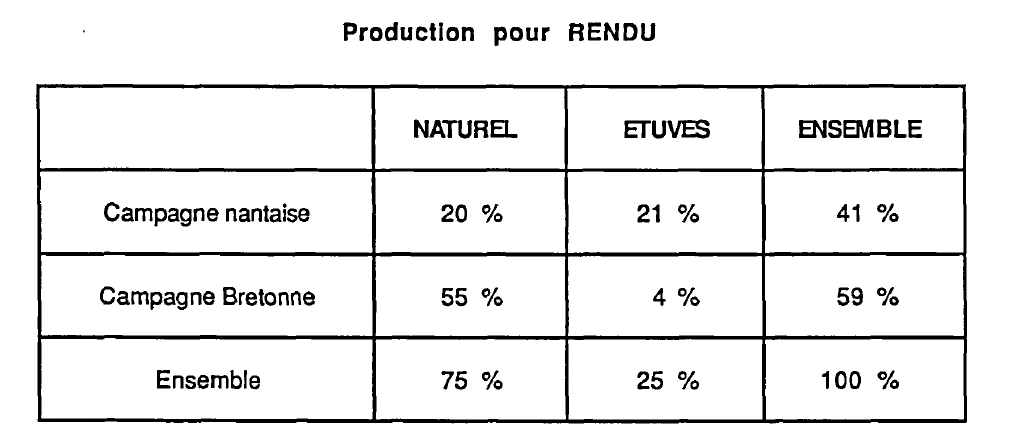

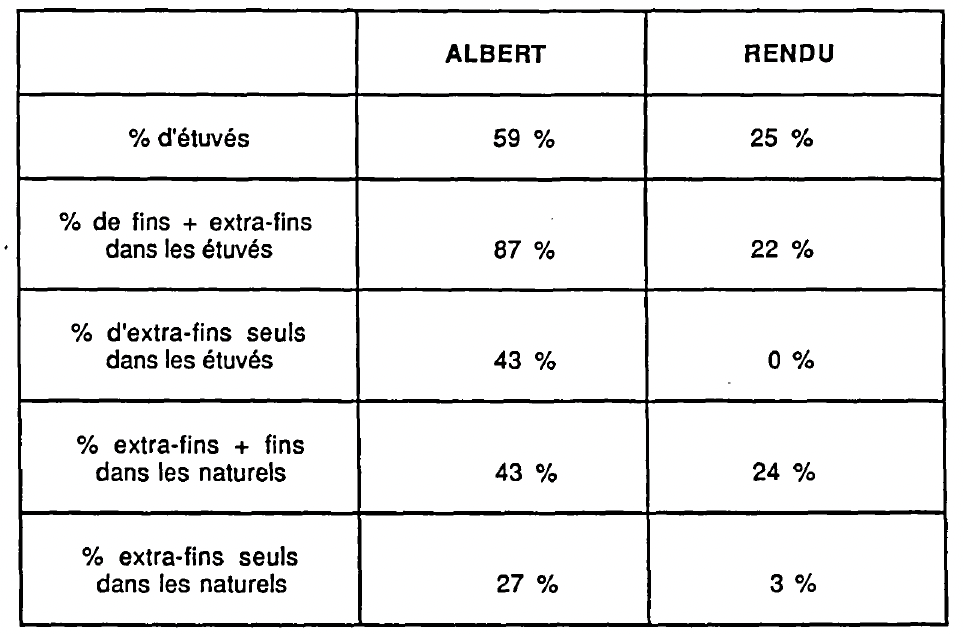

A cette époque, pour se simplifier la tâche, les conserveurs considéraient qu’en moyenne, sur la saison, 1 kg de pois non écossés fournissait 1/2 boîte de conserve, pour le type de pois utilisé dans l’échantillon cité plus haut. Selon les régions, le rapport pouvait varier. La distribution entre les différents calibres influent sur cette répartition. La même année 1913, les petits pois traités chez ALBERT donnent :

Entre temps les extra-fins ont pu tomber à 3 % et les gros atteindre 70 %. Quoique moins élevées, les variations annuelles restent relativement importantes :

Cette répartition des pois posent des problèmes aux conserveurs.

Ceux qui ont une clientèle de luxe comme la Maison ALBERT (conserveur, traiteur et épicerie fine) ne vendent principalement que des pois fins ou extrafins. Il faut alors écouler le reste de la production ailleurs et ce ne sont pas les collectivités religieuses, clientes de chez ALBERT, qui permettent certaines années d’épuiser le stock.

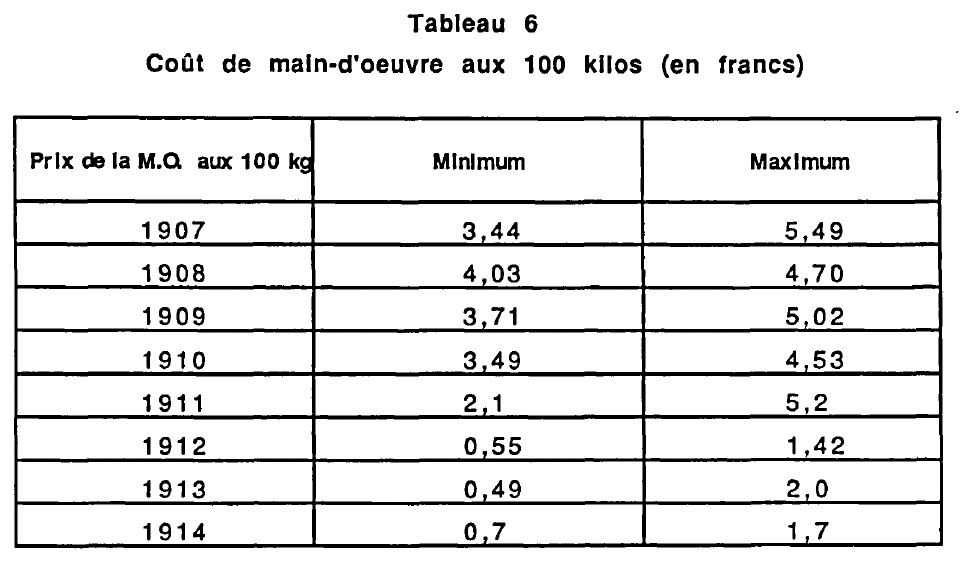

Dernier paramètre que nous pouvons retenir, le coût de la maind’oeuvre. Nous avons calculé le coût pour 100 kilos de pois traités. A la période de l’écossage à la main, les femmes étaient payées à la mesure de petits pois écossés. Le prix de la mesure variait selon le rendement des gousses. En 1910, ALBERT payait 0,20 franc pour la mesure en primeur, c’est à dire en extra-fins et 0,15 franc en fins. Si l’on compare avec les salaires payés en 1912 avec le recours à la machine à écosser, on peut estimer la mesure de fin à 1 heure de travail (en moyenne). Selon les calibres et l’état des gousses, les coûts salariaux vont varier. De même, en cas d’abondance ou d’embauché tardive, le manque de main-d’oeuvre pourra conduire le conserveur à payer plus cher les femmes embauchées.

On notera d’abord la chute du coût de main-d’oeuvre avec l’introduction de l’écosseuse en 1912, mais en même temps une amplitude plus grande dans les coûts pouvant aller de 1 à 4, comme en 1913.