O Legado do Invisível de Hugo Nazareth Fernandes

O Legado do Invisível de Hugo Nazareth Fernandes

Autor: HUGO PHILIPPE HERRENSCHMIDT DA NAZARETH FERNANDES DE CERQUEIRA

A unidade fabril no6 da empresa Algarve Exportador Limitada marcou indubitavelmente o apogeu do modernismo no panorama nacional da indústria conserveira. Assinala, de igual modo, um momento alto na carreira de António Varela e pode talvez considerar-se, pelo seu pioneirismo, como uma das obras mais emblemáticas deste arquitecto.

Para a sua compreensão houve necessidade de estudar a evolução das tipologias arquitectónicas conserveiras, de modo a devidamente enquadrar a acção de Varela no espaço e no tempo próprio, e compreender a razão das suas opções de projecto, face ao programa de uma indústria cujas instalações eram à época consideradas como obsoletas. Pela sua importância capital, tanto no percurso do autor, como pela sua exemplaridade e relevância no panorama histórico da arquitectura industrial portuguesa do século XX, assim como pela sua complexidade e riqueza interpretativa, este capítulo divide-se em três partes:

1) o estudo do paradigma oitocentista das tipologias conserveiras, que designámos por «Contextualização»;

2) a análise funcional e urbana da unidade de Matosinhos, como momento histórico inovador, em torno do conceito de «Uso»; e

3) a análise dos seus mecanismos de composição, em torno do conceito de «Representação», como leitura interpretativa e simbólica, com especial relevância para outras obras do autor 2.

1 RODRIGUES, Maria João Madeira, O século XX e a aventura moderna, in Arquitectura, Quimera, Lisboa, 2002, p.88.

2 Veja-se a este respeito o Capítulo 7: Outras obras à luz de uma mesma interpretação

Fig. 170 Lázaro Lozano, logótipo da empresa Algarve Exportador Limitada, (anos 30)

Fig. 171 AEL, fachada da secção de fabrico, 1938 [foto de 1999]

José-Augusto França escreveu, em 1974, relativamente à arquitectura portuguesa dos Anos Trinta e Quarenta, que “(…) esta arquitectura industrial tivera, em 39, uma raríssima realização de mérito, na fábrica de Conservas de Matosinhos, de António Varela.” (França, 1991, p.249) 3

Apesar de serem escassas ou relativamente recentes as referências à presente obra na temática da arquitectura portuguesa no século XX, a fábrica de Matosinhos poderá eventualmente ser considerada, no entanto, como um dos poucos exemplos existentes modernistas no panorama da indústria nacional, como se pode ainda comprovar pelo que escrevem os seguintes autores:

Em 1970 Nuno Portas referenciou esta fábrica dentro do enquadramento de duas obras «notáveis»4 de António Varela: A Fábrica de Matosinhos e a Farmácia Azevedo e Filhos 5, no seu estudo A evolução da arquitectura moderna em Portugal 6.

Também José Manuel Fernandes a esta se refere como “(…) a notável fábrica de conservas Algarve Exportador, em Matosinhos, infelizmente demolida [sic]7, cuja rica diversidade de ângulos, em articulação com o quarteirão, que preenchia totalmente, recorda a solução da Casa da Moeda.”(Fernandes, 1993, p.121)3 FRANÇA, J.-A., A Arte em Portugal no século XX (1911-1961), Bertrand Editora, , 3a edição, Lisboa, 1991, p.249, [1a ed., 1974].

4 Segundo terminologia do autor. Cf. nota 4.

5 Esta última em colaboração com Jorge Segurado. Veja-se a este respeito 4.3.: A construção de um «espírito moderno» e a parceria com Jorge Segurado.

6 PORTAS, Nuno, A evolução da arquitectura moderna em Portugal in ZEVI, Bruno, História da Arquitectura Moderna, 2° vol., Lisboa, ed. Arcádia, 1970, tábua 107.

7 FERNANDES, José Manuel, Arquitectura modernista em Portugal, Gradiva, 1993, p.121. Ao contrário do que indica José Manuel Fernandes, convém rectificar que a fábrica não foi demolida. Tendo cessado de laborar em 1979 e votada ao abandono pelos seus últimos administradores no seguimento de um conturbado processo de falência, degradou-se ao longo das duas últimas décadas, tendo-se ainda registado dois incêndios pelo meio, encontrando-se actualmente em estado de ruína. Saliente-se que em 1988 a Câmara Municipal de Matosinhos solicitou a sua classificação como Imóvel de Interesse Concelhio (cf. Arquivo de documentação do Gabinete Municipal de Arqueologia e História da Câmara Municipal de Matosinhos). Rectifique-se igualmente que a fábrica não representa a totalidade do quarteirão e embora ocupe a sua maior parte, é confinante com a fábrica de conservas Rainha do Sado (também em estado de ruína) completando o mesmo, a sul. Do ponto de vista do desenho da fachada da secção de fabrico, pode notar-se que a fábrica de Matosinhos de Varela integra uma característica própria do estilo «Art Déco», pelo escalonamento dos frontões da secção de fabrico, também denominada à época, de «Estilo Atlante». Esta situação também foi apontada por José Manuel Fernandes: “Os elementos construtivos, com forma piramidal ou em denteado escalonado, foram outra «obsessão» deste estilo, em tudo ansioso por resolver o que antes se exprimia em linhas oblíquas ou curvas [entenda-se: o estilo «Arte Nova»]. A chamada «fachada-frontão», com uma forte cimalha «em escada», foi talvez a consubstanciação mais total deste gosto: em equipamentos de pequena dimensão (…) ou em armazéns e fábricas (em Matosinhos, as frentes da antiga Algarve Exportador, por António Varela, Praça Passos Manuel, n° 216).” Idem, ibidem, p.58.

Fig. 172 – Tóssain, ilustração publicitária para revista Conservas, Algarve Exportador Limitada, (anos 40)

Fig. 173 Tóssain, ilustração publicitária para a revista Conservas, Algarve Exportador Limitada, [anos 40].

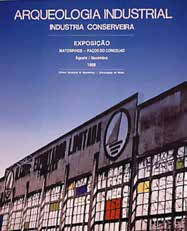

Fig. 174 cartaz da exposição Arqueologia Industrial / Indústria conserveira, Câmara Municipal de Matosinhos, 1989.

Para além de António Varela, os arquitectos e os outros artistas plásticos que levaram a cabo a presente obra, assim como a sua iconografia e publicidade, pertencem a essa mesma geração de artistas da vanguarda portuguesa que interpretaram a modernidade: António Varela, Lino António, Lázaro Lozano [fig.170], Tóssain [fig.172-173] e João da Câmara Leme, participaram, em momentos diversos, a vários níveis e em diferentes áreas, no empreendimento da Algarve Exportador Limitada, compartilhando o idealismo de seu fundador, Agostinho Fernandes 8.

É possível considerar a fábrica de Matosinhos da Algarve Exportador como um exemplo paradigmático da arquitectura industrial dos anos trinta, sendo o mais significativo conjunto fabril do ramo da indústria conserveira e um exemplo paradigmático num programa moderno que teve pouca difusão neste período e no espaço português: a «arquitectura das fábricas». Foi neste sentido que se abordou esta obra como um marco importante, quando se sabe estarem sujeitos espaços de memória como este a um eventual desaparecimento.

Segundo António Quadros, “uma arquitectura circunstancializada, uma arquitectura nacionalizada, uma arquitectura existencializada, não tem necessariamente que recorrer às formas e aos símbolos dos monumentos do passado ou das construções regionais. Nacionalismo artístico não equivale a passadismo” (Quadros, 1954)9. Por outro lado, e numa perspectiva integracionista, Fernando Távora observa que “A individualidade não desaparece com o fumo e se nós a possuirmos nada perderemos em estudar a arquitectura estrangeira, caso contrário será inútil ter a pretensão de falar em arquitectura portuguesa.” (Távora, 1947)10. Tendo presentes estas ideias, procuraram-se estabelecer algumas considerações entre os fundamentos do espaço moderno industrial, a arquitectura portuguesa e a fábrica da Algarve Exportador em Matosinhos.

8 Agostinho Fernandes, o mesmo que fora patrono de António Varela e José de Almada Negreiros (v. supra, Cap.3.2: Leiria e a Escola do Porto, e infra, Cap.7.3: A casa de férias de Agostinho Fernandes (1938-42): uma aproximação mediterrânica à modernidade portuguesa).

9 QUADROS, António, Introdução a uma estética existencial, Lisboa, 1954.

10 TÁVORA, Fernando, O problema da casa Portuguesa, Lisboa, 1947.

Como se pôde observar anteriormente, o estabelecimento dos princípios modernos indica claramente a necessidade, para a época, de criar uma nova ordem para um novo mundo: o mundo da máquina, no qual o Homem deveria ser o principal beneficiário e não o escravo condicionado. Dentro do mesmo espírito e a partir dos Anos Trinta, a própria vanguarda europeia também incorpora as ideias da vanguarda russa, e vêem-se as fábricas construtivistas como as novas catedrais de um «admirável mundo novo». Em termos gerais, relembramos que o desenvolvimento teórico e a produção que evoluia na Europa, inicialmente no gabinete de Behrens, mais tarde na Bauhaus de Gropius, mas também de Mendelsohn, de Mies van der Rohe e Le Corbusier, na vanguarda do construtivismo russo, de Vladimir Tatlin às utopias de Chernikov, Rotchenko, assim como nos Estados Unidos, com a Albert Kahn Incorporated («Speed is the password for designing», era o seu lema…), tudo isto, ou quase tudo, passava ao lado do «status quo» da arquitectura industrial portuguesa, que se acomodava, num marasmo profundamente marcado pela estagnação dos desgastados paradigmas oitocentistas. No entanto, face a esse mesmo «impasse», considera-se, actualmente, graças a um maior distanciamento histórico, a caracterização dos primeiros vestígios de modernidade em Portugal através do esforço de uma primeira geração, “geração de compromisso que não de manifesto”(DOCOMOMO, 1998, p.14)11.

11 Nas palavras de Manuel Mendes, trata-se de uma geração que “(…) produz obras delicadas na prospecção útil das novas convenções da invenção formal, no domínio vocabular da linguagem do moderno (mais de aceno que sintáctico)”, caracterizando-a como “(…) Acontecimento efémero. A passagem da tradição do novo sugere exercício de adaptação mais do que aceleração, espécie de estação estruturalmente inconclusa. Porque alcançada à força de braço, lanço a lanço, aproximação que sugere esforço musclado mais que impacto poético. Na transitoriedade ou na impossibilidade local para a interpretação prospectiva do paradigma formal da modernidade, – o edifício autónomo de arquitectura racionalista, o objecto – o sentido propositivo desta geração cedo evolui para a criação de um estilo português de arquitectura moderna pela investigação diletante do que considera permanências da tradição arquitectónica portuguesa ou valores da cultura nacional.” In MENDES, Manuel, Nós – uma modernidade de fronteira – nós para uma passagem inconclusa, in Arquítectura do Movimento Moderno – 1925-1965, Inventário do Docomomo Ibérico, edição do Docomomo Ibérico / Fundação Mies Van der Rohe / Associação dos Arquitectos Portugueses, 1998, pp.14 -16.

Avançando para além dos modelos dos edifícios industriais conserveiros projectados na época, o caso da Fábrica de Matosinhos da Algarve Exportador, constituindo grande parte de um quarteirão homogéneo, apresenta a particularidade de adaptação de uma linguagem formal moderna ao velho sistema secular das indústrias de conservas de peixe. Não se tratava, neste caso, de conceber um edifício industrial a partir de novas indústrias emergentes, mas de reformular radicalmente o velho modelo da unidade fabril de conservas de peixe, largamente utilizado nas décadas anteriores, numa nova proposta que respondesse não só a todos os factores de produção (armazenamento, evisceração, cozedura, enlatação, azeitamento, cravação e distribuição), mas que também pudesse responder a novos níveis de salubridade e de bem estar dos trabalhadores num ambiente adequado.

A obra foi divulgada numa revista especializada da época e aplaudida com grande entusiasmo por diversas entidades12. O resultado, ainda hoje, é um exemplo paradigmático do funcionalismo moderno [fig.174] aliado a uma imagem marcadamente forte de organização e produtividade industrial, mas onde se permite “individualizar esse substancial desejo de renovação” (DOCOMOMO, 1998, p.14)13, sem no entanto esquecer a sua contextualização nesse “estilo português de arquitectura moderna” (id., ibid., p.16)14, no quadro de uma “investigação das permanências da tradição arquitectónica portuguesa ou valores da cultura nacional” (id., ibid., p.16).

12 Cf. Arquitectura Portuguesa e Cerâmica / Reunidas, n° 40, 3° série, Julho de 1938. 13 SEDLMAYR, Hans Verlust der Mitte, segundo PIZZA, António A arquitectura da fábricas como Zeitstil da modernidade, Cap. 5 – Comércio e Indústria, in Arquitectura do Movimento Moderno 1925-1965 – Inventário do Docomomo Ibérico, edição do Docomomo Ibérico / Fundação Mies Van der Rohe / Associação dos Arquitectos Portugueses, p.14. 14 MENDES, Manuel, Nós – uma modernidade de fronteira – nós para uma passagem inconclusa, in Arquítectura do Movimento Moderno – 1925-1965, Inventário do Docomomo Ibérico, edição do Docomomo Ibérico / Fundação Mies Van der Rohe / Associação dos Arquitectos Portugueses, 1998. p.16.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

CONTEXTUALIZAÇÃO –O PARADIGMA OITOCENTISTA DAS FÁBRICAS CONSERVEIRAS: A PRIMEIRA GERAÇÃO

Em termos de funcionamento, as edificações do período conserveiro que antecederam ao período moderno em Portugal remontam, em parte, a um modelo com práticas milenares, em que o interior era concebido como um espaço que pudesse integrar as diversas etapas de tratamento do pescado 15. Segundo Jorge Custódio16, a arquitectura da indústria conserveira portuguesa pode definir-se entre dois períodos: 1) um período inicial, com uma arquitectura «feita por engenheiros», segundo modelos importados para esta indústria emergente; e 2) um segundo período, de uma arquitectura «feita por arquitectos», influenciada pelo Movimento Moderno, recorrendo a tentativas de estruturação de um modelo próprio.

15 A importância da indústria conserveira romana encontra-se bem atestada pela presença de numerosos vestígios de oficinas ou fábricas pelo litoral português. As cetárias romanas são conhecidas um pouco por toda a bacia mediterrânica e só em Portugal conhecem-se mais de quarenta estações arqueológicas deste tipo. A este número podem acrescentar-se largas dezenas de fábricas existentes nas vizinhas regiões da costa atlântica marroquina, mauritânia, na costa meridional espanhola, assim como na costa norte (golfo da Biscaia). A investigação sobre a localização de cetárias romanas em Portugal não é abundante, exceptuando o caso de Tróia, sendo este o maior complexo industrial conserveiro algumas vezes encontrado em território português. A arquitectura conserveira romana encontra-se bem estudada através da observação de dois casos bem preservados: Cotta, na costa da Mauritânia, e Bello, em Cádiz, assim como em algumas estações do estuário do Sado. Com base nos estudos de alguns autores, estabelece-se uma possível descrição deste modelo de estabelecimentos industriais: “Consistiam geralmente em construções regulares, localizadas perto da margem, apresentando alguns cuidados construtivos (opus pseusidomun com revestimento de opus signinum). Em muitos dos casos podemos afirmar que todos os detalhes da construção dão a ideia de um trabalho bem concluído e concebido para ser durável. A área de salmoura, propriamente dita, localizava-se na parte central do edifício. Era em volta deste conjunto de tanques que giraria toda a actividade da oficina. Oficina que possuía, ainda, o impluvium que recolhia as águas da chuva, um reservatório enterrado ou cisterna, um edifício de aquecimento (necessário para o aquecimento da água quando se pretendia acelerar o processo de produção), e armazéns. Os tanques, agrupados no pátio interior da fábrica, eram regra geral de construção cuidada e resistente, de boa alvenaria e revestimento em opus signinum liso, espesso e de grande homogeneidade. Completamente impermeáveis, esses tanques, ou tinas, não tinham esgoto, mas apresentam na maioria dos casos uma ligeira depressão no fundo de um dos lados, prevista para a limpeza. De formas rectangulares e quadrangulares, de arestas arredondadas, estes tanques possuem dimensões diversas de comprimento e largura, por vezes dentro da mesma oficina. Também as dimensões de profundidade são variáveis, embora geralmente possuam mais de um metro, atingindo mesmo, por vezes, alturas superiores a dois metros (é o caso de alguns tanques de Tróia, Grândola).

Surgem contudo, junto destas profundas tinas, outras mais pequenas destinadas, provavelmente, não tanto à salmoura mas antes à recuperação dos resíduos e entranhas dos peixes (…). Estes tanques, apesar de se localizarem em pátios, encontrar-se-iam abrigados por uma cobertura que os protegiam da chuva e eventualmente do sol. No caso de Tróia, onde foram encontradas telhas no enchimento das salgadeiras, os grupos de tanques, delimitados por muros, apresentam vestígios de pilares de secção transversal quadrangular que suportariam a cobertura.” In CLETO, Joel, A indústria de Conserva de Peixe no Portugal Romano – O Caso de Angeiras (Lavra, Matosinhos), in Matesinus n° 112 – 1995/6, p.26, com base no estudo de Ponsich para o caso de Bello. No que respeita ainda ao funcionamento destas oficinas refira-se o mesmo estudo interpretativo para o caso de Bello, segundo PONSICH, Michel, À propos d’une usine antique de salaisons à Bello, in Mélanges de la Casa de Velasquez, 1976, pp.75-77. Como na maioria dos casos, a fábrica encontra-se instalada paralelamente à costa, a uma cota que a coloca ao abrigo das marés atlânticas. Pensa-se que a ausência de portas nos seus acessos confirmaria um aprovisionamento directo a partir da praia. Veja-se BERNARDO, Hernâni de Barros, A localização da Indústria Conserveira – Alguns problemas geográficos, in Indústria Portuguesa, Ano 19, n°224, Outubro de 1946, p.26. Convém ainda realçar o trabalho fundamental de Jonathan C. Edmonson, Two Industries in Roman Lusitania: mining and garum production, BAR International Serie, p.362, Oxford, 1987 e alguns acrescentos à mesma obra, por ALARCÃO, Jorge de, Recenções (a Edmonson, 1987), Conímbriga, nº28, Coimbra, pp.236-243, assim como outros contributos para o estudo das regiões romanas coincidentes com o actual território português, in CENTENO, Rui, A Dominação Romana, in História de Portugal [dir. José Hermano Saraiva], Vol.1, Lisboa, 1984, Alfa, pp. 149-211, CLETO, Joel, e SANTOS, Vítor, Novos tanques romanos descobertos na Praia de Angeiras, [artigo] in O Tripeiro, 7a série, vol. X (5), Porto, 1991, pp. 161-165, BARATA, Clara, Tanques de Salga (…) descobertos em Cascais, [artigo] in Público Local Porto, 3 de Novembro de 1992, p.58, FERREIRA, Octávio da Veiga, Algumas considerações sobre as fábricas de conservas de peixe na antiguidade encontradas em Portugal, [artigo], arquivo de Beja, n° 23-24, Beja, 1967, pp. 123-134, SANTOS, Maria Luísa Estácio da Veiga A., Arqueologia Romana no Algarve, dissertação para a licenciatura em Ciências Históricas apresentada à Faculdade de Letras de Lisboa, Vol. 1., Lisboa, 1971. Pouco se sabe sobre estas explorações no território português, sendo da opinião geral que muito ainda haverá por fazer, particularmente na região do Algarve. No entanto, ressalvam-se os casos do Tejo e do Sado como referências comuns na bibliografia especializada: “De facto, a imponência das ruínas de Tróia, por um lado, e as diversas intervenções na arqueologia urbana, por outro, têm vindo a lançar alguma luz nos nossos conhecimentos. (…) [Tróia] é, sem dúvida, o maior complexo industrial conserveiro romano em território português depois de Bello (Cadiz), em toda a Península Ibérica. De resto, será mesmo um dos maiores centros produtores da antiguidade romana.” [CLETO, p. 28]; a este respeito o autor reporta-se à obra de André de Resende, De Antiquitibus Lusitaniae, a às primeiras investigações arqueológicas feitas por Carlos Ribeiro no século XIX, assim como a escavações que datam do início do século XX, dirigidas por Inácio Marques da Costa: “A este investigador se ficam a dever muitas informações a testemunhos entretanto desaparecidos. Nos anos 30, por exemplo, este arqueólogo ainda observou e descreveu uma fiada de casas de dois pisos e reproduziu os desenhos dos frescos que lhes adornavam as paredes e os tectos.” [Idem, ibidem, p.28]. Veja-se ainda a respeito das tipologias e funcionamento das cetárias, Michel PONSICH e TARRADEL, Miguel, Garum et Industries Antiques de Salaison dans la Mediterranée Occidentale, Paris, 1965, PUF, pp. 9-37, COSTA, A.. I. Marques da, Estudos sobre algumas estações da época luso-romana nos arredores de Setúbal III, in O Arqueólogo Português, Vol. XXVII, Lisboa, 1929, Museu Etnológico Português, pp.165-181 e ainda TAVARES, Carlos e SILVA, Joaquina Soares da, Arqueologia da Arrábida, col. Parques Naturais n°15, Lisboa, 1986.

16 Segundo Jorge Custódio, esta imagem parece veicular a ideia de um primeiro período caracterizado por uma edificação pragmática e empírica, por vezes adaptada ao local mas essencialmente reproduzindo modelos construtivos segundo os raros desenhos técnicos à época (veja-se o caso do modelo de Opperman, essencialmente vulgarizado a partir de cópias de plantas) –, por oposição a um segundo período (anos Trinta) correspondente a uma outra maturação e já com bases teóricas de cariz funcionalista, com uma intervenção dos arquitectos no processo de concepção em série e em cadeia, e um outro nível de cuidado no partido estético e de integração do edifício fabril em termos urbanísticos e arquitectónicos.

O estabelecimento desta síntese em dois períodos históricos anuncia uma ordem e permite-nos compreender a evolução desta arquitectura de carácter industrial. Deste modo, tendo presente que a fábrica de Matosinhos da AEL se enquadra no segundo período, seria no entanto importante observar o primeiro, que decorre da conjuntura da revolução industrial portuguesa de oitocentos. Este recuo no tempo também permite uma visão do «estado da arte» à época, e uma contextualização da resposta de Varela na sua acção inovadora.

Interessa, portanto, compreender de que modo cada um destes períodos se organizou e como se estruturou a sua evolução, desde o período da década de 188017 até à época de implantação da fábrica de Matosinhos (1939) (como modelo exemplar deste segundo período). Considerámos, para o efeito, como primeiro período, o surgimento das primeiras instalações da década de 1880 até ao «boom» de novecentos, e daí em diante em grande proliferação até à década de 1930; já o segundo período corresponde à fase moderna, dos anos 1930 até 1950.

17 Conviria ainda referir os antecedentes históricos que precederam esta fase: antes do aparecimento das modernas fábricas de conservas de peixe já esta actividade se exercia com base nos denominados armazéns de salga que remontam à Antiguidade Clássica. Será preciso não esquecer que esta indústria se encontrou estreitamente ligada a esta actividade que já existia desde os períodos mais remotos no território português: será necessário referir, como é evidente, que para além da matéria-prima (o pescado), também o sal, tratado nas salinas, foi outra matéria-prima indispensável que contribuiu para o desenvolvimento deste tipo de indústria: “Os estabelecimentos ou fábricas de salga de peixe são na sua forma mais comum, um conjunto de pequenos tanques contíguos, quadrados ou rectangulares, de dimensões varáveis, em geral construídos nas praias, sobre os rochedos, mas sempre vizinhos ao mar. Interiormente são revestidos de cimento romano [opus signinum] e têm os ângulos rebatidos e reforçados por caneluras convexas que correm a toda à volta do fundo. Muitos deles apresentam no seu solo uma cavidade circular ou «concha», para facilitar o escoamento do produto e de sua limpeza. Muitos deles apresentam no seu solo uma cavidade circular ou «concha», para facilitar o escoamento do produto e de sua limpeza.” in SANTOS, Maria Luísa Estácio da Veiga A, Arqueologia Romana no Algarve, dissertação para a licenciatura em Ciências históricas apresentada à Faculdade de Letras de Lisboa, Vol.1., Lisboa, 1971, p.62. Recorde-se que este modelo, apesar de apresentar uma evidente analogia com as antigas cetárias romanas, decorre igualmente da importação para Portugal, durante o século XIX, da indústria de salga tradicional existente em Itália, assim como na Grécia, que entretanto também evoluiu a partir do mesmo modelo paradigmático romano. Idem, ibidem, p.62. No que respeita a tipologia dos armazéns de salga, observa-se uma disposição do espaço que não parece diferenciar-se muito do modelo das antigas cetárias registadas arqueologicamente um pouco por todo o litoral: estes consistem, sinteticamente e no que respeita ao seu funcionamento, numa delimitação de espaço, entre uma área de limpeza do pescado, uma área de salga e uma área de armazenamento, debaixo de um telheiro de madeira, suportado por paredes de argamassa, e um embasamento em alvenaria de pedra: “Os estabelecimentos ou fábricas de salga de peixe são na sua forma mais comum, um conjunto de pequenos tanques contíguos, quadrados ou rectangulares, de dimensões varáveis, em geral construídos nas praias, sobre os rochedos, mas sempre vizinhos ao mar.

Interiormente são revestidos de cimento romano «opus signinum» e têm os ângulos rebatidos e reforçados por caneluras convexas que correm a toda à volta do fundo. Muitos deles apresentam no seu solo uma cavidade circular ou «concha», para facilitar o escoamento do produto e de sua limpeza.” Idem, ibidem, p.62. Convém referir que este modelo, apesar de apresentar uma evidente analogia com as antigas cetárias romanas, decorre igualmente da importação para Portugal, durante o século XIX, da indústria de salga tradicional existente na Itália, assim como na Grécia, que entretanto também evoluiu a partir do mesmo modelo paradigmático romano.

6.2.1. A primeira fase (1880-1930)

É por volta das últimas décadas do século XIX que se podeconsiderar, em termos cronológicos, a implementação das primeirasfábricas de conservas de peixe em Portugal. A escassez de sardinha quenessa época se verificou nas costas da Bretanha, onde se concentravagrande parte da indústria francesa de conservas de peixe, levou os industriais da região a procurarem outras paragens para aquela indústria.

Terá sido esta uma das razões principais para a implantação de fábricas estrangeiras em Portugal.

Observam-se registos de finais de oitocentos e princípios de novecentos, de uma primeira fase de domínio desta indústria, em Portugal,por parte de gregos e italianos, que trouxeram esta indústria para portos pesqueiros onde abundavam o atum, o biqueirão e outras espécies, e principalmente no sul do país 18. É a partir deste período que se começa a enlatar o pescado, sendo o fabrico da lata assegurado por uma unidade de solda em anexo ou por compra dos componentes da lata a terceiros: nesta situação podem indicar-se os casos exemplares da fábrica de Hubert de Ouizille (Setúbal, 1880) assim como da fábrica de conservas de atum em lata S. Francisco de Francisco Rodrigues Tenório (Vila Real de Santo António, 1880).

Por outro lado, o fabrico de conservas de peixe em lata surge integrado, como processo de conservação inovador, nas grandes unidades francesas que fabricavam todo o tipo de conservas pelo método de Appert 19 (como os usualmente designados «boiões» estanques).

18 Veja-se a este respeito os casos de Lagos, Olhão, Vila Real de Santo António, assim como do outro lado da fronteira, no litoral costeiro espanhol [casos de Ayamonte e Cádiz]. Refira-se que nos respectivos espaços portuários destas cidades surgem, por vezes, em documentação antiga, alguns nomes de industriais italianos ou gregos, como proprietários de fábricas de conservas em sal, como nos foi possível observar in situ.

19 “Na modesta fábrica de Massy, elaborando as primeiras conservas esterilizadas de carnes e legumes muito antes de Pasteur ter formulado a justificação científica do processo, Appert desvendou a rota de uma grande indústria moderna em que Portugal pôde tomar posição relevante, graças aos seus vastos recursos piscatórios.” BERNARDO, Hernâni de Barros, Breve História da Indústria de Conservas de Peixe em Portugal, [artigo], in Indústria Portuguesa, Ano 25, n°289, Março de 1952, p.75. Convém referir que, entretanto, na Noruega, assim como nos Estados Unidos, principalmente no estado do Maine, começam a desenvolver-se outras indústrias situadas na vanguarda dos aperfeiçoamentos fabris, tornando possível a multiplicação de iniciativas produtoras que, desde cedo, recolhem um fulgurante êxito. Contudo, a França, apesar da nova concorrência, continuou a manter-se na dianteira, beneficiando do que Appert lhe assegurara no princípio do século: “Em 1880 estavam em actividade nesse país cerca de 200 fábricas de conserva de peixe e dela irradiavam para outros, entre os quais Portugal, as iniciativas produtoras nesse ramo, trazendo à economia alimentar desses povos mais adiantados possibilidades que até então se ignoravam.” Idem, ibidem, p.75. Por outro lado, sabe-se que em 1865 já existia em Vila Real de Santo António uma fábrica de conservas de atum em azeite e que em 1879 desenvolvia ali valiosas actividades a fábrica Santa Maria, da firma Parodi e Roldan. Em 1880 foi fundada a fábrica São Francisco, de Francisco Rodrigues Tenório, que alcançou rapidamente grande prestígio pela alta qualidade do atum em lata que fornecia aos mercados internos e externos. Por seu lado, Hubert de Ouizille fala de um industrial francês, de nome Delory, que terá aportado em Setúbal, em 1880. Com base neste testemunho é possível considerar ter sido esta a primeira fábrica de conservas de sardinha a ser fundada em Portugal, seguida pela iniciativa de outros empresários franceses que fugiam da recessão dos cardumes das suas costas atlânticas. Veja-se a este respeito CORDEIRO, José M. Lopes, A indústria conserveira em Matosinhos – exposição de arqueologia industrial”, Câmara Municipal de Matosinhos, 1989, p.26.

Com estas primeiras fábricas também chega um grande número de operários, assim como as novas tecnologias de conservação. No entanto, não é certo que tenham sido estas fábricas estrangeiras as primeiras a trazer o processo de enlatamento para o país, pois, segundo Sebastião Ramires, já funcionava em Peniche, em 1864, uma pequena fábrica de conservas de “sardinha em latas” 20. Embora não seja de relevo para o presente estudo a determinação da primeira fábrica, importará antes assinalar essa década de 1880 como o início do ciclo de desenvolvimento deste tipo de indústria através da construção das primeiras fábricas, num Portugal que despontava tardiamente para a «sua» revolução industrial. Convém acrescentar que não foi apenas por iniciativa de empresas ou de empresários estrangeiros que a indústria de conservas em lata se desenvolveu no país. Noutras localidades do território, Figueira da Foz, Aveiro, Porto ou Olhão, vão surgindo empresas nacionais que começam lentamente a desenvolver-se por iniciativa de industriais portugueses 21.

20 Veja-se a este respeito RAMIRES, Sebastião, Indústrias Portuguesas in Feiras de Amostras nas Colónias Portuguesas, Lisboa, 1923, in BERNARDO, Barros, Indústria Portuguesa, n° 224, 1946, p.74. Também se pode confirmar, segundo Barros Bernardo, pelas estatísticas industriais do distrito de Leiria. Cf. idem, ibidem, p.74

21 Em 1864, Peniche: notícias de uma pequena fábrica de conservas de “sardinhas em lata”; em 1865, Vila Real de Santo António: fábrica de conservas de “atum em azeite em lata”; em 1879, Vila Real de Santo António: fábrica de conservas Santa Maria, da firma Parodi e Roldan; em 1880, Vila Real de Santo António: fábrica de conservas de atum em lata S. Francisco, de Francisco Rodrigues Tenório; em 1880, Setúbal: fábrica de conservas “de sardinha em azeite, por iniciativa de um industrial francês”; em 1880, Espinho: fábrica de conservas de peixe em sal, da empresa Santos, Cirne & C. in idem, ibidem, p.74

Com base num apontamento de Hernâni de Barros Bernardo, poderse- á sintetizar em seis períodos toda a evolução desta indústria no território de Portugal 22:

1) um ciclo de salga, abrangendo o período luso-romano e que predominou até ao séc. XV;

2) um ciclo de fumagem, que predominou nos séc. XVI e XVII, do qual, segundo o autor, não se encontram quase nenhuns vestígios;

3) um ciclo de molhos e de prensagem, mal definido, cuja existência pode ser atestada após o séc. XVI;

4) um ciclo de conservas em azeite, óleos, ou molhos, já mais definido no séc. XIX e que persiste no século XX;

5) Um ciclo de conservas enlatadas, de variadas espécies, que principiou na segunda metade do séc. XIX e que atingiu o seu apogeu nas grandes indústrias da primeira metade do séc. XX;

6) um ciclo de congelação, a partir da segunda parte do séc. XX 23.

É especificamente com base no quinto ciclo, relativo à indústria de conservas de peixe em lata, que este estudo se delimita. Situando a fábrica nº 6 da firma Algarve Exportador Lda no seu tempo histórico, poderemos considerar este exemplo como marcante do princípio do fim do período áureo da indústria de conservas de peixe em Portugal.

22 Esta estrutura foi elaborada com base no apontamento de BERNARDO, Barros, Indústria Portuguesa, n° 224, 1946, p.74.

23 Este sexto período de congelação, enunciado pelo mesmo autor, refere-se à transição da conservação provisória do pescado pelo sal (método tradicional), para uma fase de armazenamento frigorífico do produto. Esta medida, entre muitas outras com as quais se começa seriamente a confrontar esta indústria a partir dos anos sessenta, não foi suficiente para fazer sobreviver de forma satisfatória a indústria de conservas em Portugal, pelo que nos reportamos a um estudo efectuado em 1967-68, sobre a viabilidade da empresa Algarve Exportador Lda face ao novo mercado, à época, emergente, e onde se enumeram as medidas necessárias para a sobrevivência desta indústria nacional para os anos vindouros, sendo uma dos quais a necessidade urgente da criação de uma «rede nacional de frio», que permitisse armazenar o pescado, transformando uma indústria que era tradicionalmente sazonal e sujeita às irregularidades da faina numa indústria activa durante todo o ano. Seria esta, entre outras, uma das iniciativas que poderiam renovar as conserveiras portuguesas, e lhes permitissem competir com os novos mercados estrangeiros, que começaram a competir directamente com a indústria nacional logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Veja-se ainda a este respeito CERQUEIRA, Nuno Nazareth Fernandes de, A viabilidade de uma empresa, Instituto Superior Técnico, Lisboa, 1968, e CORDEIRO, José M. Lopes, A indústria conserveira em Matosinhos – exposição de arqueologia industrial, Câmara Municipal de Matosinhos, 1989, pp. 49- 51.

Fig. 175 Real F.brica de Conservas de Matosinhos Lopes, Coelho Dias & C. Lda

6.2.2. O modelo adaptado do sector agrícola industrializado 24

Para além da indústria de salga, surgem nas últimas décadas do século XIX algumas unidades fabris que integravam os mais variados processos de fabrico e produção de conservas de todo o tipo 25.

O facto do processo de enlatamento surgir no contexto destas fábricas com produção variada, também se pode explicar pelo acentuado poder económico que estas primeiras empresas detinham, surgindo isoladamente como autênticos colossos industriais, tendo sido estas as primeiras beneficiárias de novas tecnologias importadas do estrangeiro, coisa que as pequenas empresas de iniciativa privada ainda não possuíam, o que comprova que o fabrico de conservas em lata surge numa primeira fase integrado nas unidades de fabrico de conservas de todo o tipo, e demonstra que ainda não existia um edifício especializado na produção exclusiva de conservas de peixe em lata.

Um dos exemplos mais significativos destas primeiras unidades foi uma fábrica de conservas de peixe em sal em Espinho, da empresa Santos Cirne e C.ª, com sede no Porto. Esta empresa possuía uma outra fábrica, denominada a Luso-Brasileira, a qual se dedicava a preparação de conservas de fruta e azeitonas 26. Assim, no que respeita à região norte, Espinho constituiu-se desta forma como o primeiro centro conserveiro, embora não especializado. Será também neste local que, em 1894, graças à aplicação de capitais de origem brasileira, se irá implantar a primeira fábrica da empresa Brandão Gomes & C.a. Esta fábrica obtém, um ano mais tarde, o alvará de fornecedora da Casa Real e em 1899 a mesma empresa abre uma outra unidade em Matosinhos. Também a Lopes, Coelho Dias & C. [fig.175] é inaugurada em Matosinhos em 1900.

24 Segundo terminologia utilizada por José Salgado, citado por CORDEIRO, José M. Lopes, A indústria conserveira em Matosinhos – exposição de arqueologia industrial, Câmara Municipal de Matosinhos, 1989.

25 Esta fase inicial ainda não corresponde ao modelo mais divulgado da fábrica de conservas de peixe, no sentido em que não existia uma produção limitada à conserva de peixe em lata, sendo que estas primeiras fábricas produziam uma grande gama de conservas, desde as conservas de carne a uma enorme diversidade de conservas de vegetais, para além de variedades de peixes, produzindo-se também molhos variados, «picles», comercializando também azeite e vinagre.

26 CORDEIRO, ibidem, p.26.

Segundo José Lopes Cordeiro, esta duas empresas irão beneficiar, na época, da inexistência de concorrência na região norte, “(…) transformando-se muito rapidamente em autênticos colossos industriais” (Cordeiro, 1989, p.26)27.

Segundo várias descrições, todo este conjunto de actividades com funcionamentos diversos, assim como o seu aspecto formal, mais lhes conferia o aspecto de granjas agrícolas [fig.175].

Segundo alguns autores, estas primeiras fábricas de conservas de peixe foram construídas com base nos modelos adaptados do sector agrícola. Na verdade, seriam soluções fortemente inspiradas nas primeiras explorações agrícolas industrializadas, com um acentuado contraste entre o interior e o exterior, como descreve José Salgado 28.

Estas primeiras fábricas conserveiras não eram muito diferentes de outras unidades industriais oriundas de outros ramos emergentes: podemos citar, como exemplo, a Companhia Vinícola Portuguesa, instalada na zona sul de Matosinhos, em 1899, enorme complexo industrial com 11.000 metros quadrados de área, em relação ao qual Joaquim Leitão escreveu:“(…) não é um traçado de arquitectos (…), é um enorme plano de batalha, com toda a estratégia que a suprema e invencível divisão do trabalho contém”(Id., ibid., p.20)29.

27 Idem, ibidem: o autor refere ainda que estas duas fábricas “[…] constituíam sem dúvida duas das mais importantes unidades industriais daquele sector, facilmente testemunhado pela capacidade, qualidade a diversidade de sua produção, organização empresarial e apetrechamento tecnológico, a ainda, pela sumptuosidade de das suas instalações fabris”. Esta “sumptuosidade”, nos termos expostos pelo próprio, remete para a questão da “monumentalidade” com que se revestia a arquitectura desta primeira geração de fábricas. Este carácter “monumental” será mais tarde um dos principais temas de debate do Movimento Moderno, numa procura dos sintomas da “velha arquitectura”, debilitada e desfasada em relação aos programas industriais. Cordeiro, ibidem, p.26. Veja-se ainda a este respeito GIEDION, Siegfried, Space, Time & Architecture: the growth of a new tradition, 1941 – Harvard University Press, 5th edition, 2003, e Mechanization Takes Command: a contribution to anonymous history, Oxford University Press, 1948.

28 Segundo José Salgado: “(…) uma solução fortemente inspirada nos modelos das primeiras explorações agrícolas industrializadas, com um acentuado contraste entre o exterior e o interior.” In CORDEIRO, José M. Lopes, A indústria conserveira em Matosinhos – exposição de arqueologia industrial, Câmara Municipal de Matosinhos, 1989, p.20. Este último relembra ainda que esta fábrica, instalada na zona sul de Matosinhos, “(…) foi a primeira unidade industrial a ocupar aquela zona constituindo um foco de atracção para futuras indústrias.” in LEITÃO, Joaquim, Guia ilustrado da Foz, Matosinhos, Leça e Lavadores, Livraria Magalhães & Moniz Editora, Porto, 1907, p.20, in CORDEIRO, ibidem, p.26.

29 Segundo José Salgado, citado por CORDEIRO, José M. Lopes, A indústria conserveira em Matosinhos – exposição de arqueologia industrial, Câmara Municipal de Matosinhos, 1989, p.20.

Ainda segundo a opinião de José Salgado, acentuando o carácter fortemente diferenciado entre o aspecto exterior da fábrica e o seu interior, comenta:

“(…) grandes cobertos em telha apoiados em pilares e travejamentos em madeira, as altas paredes em pedra, a clara distinção entre os corpos a que correspondiam diferentes funções, tudo sugere uma granja: só que aqui, celeiros, adegas, lagares, etc., estão concentrados, criando um volume compacto que não unitário. A finalidade do edifício talvez seja um elemento decisivo para interpretar esta forma, já que estas instalações não eram fábrica no sentido restrito do termo: funcionavam mais como armazéns onde se procedia à análise química laboratorial, à rotulagem, embalagem e expedição de um produto natural que não era ali totalmente transformado.” (Cordeiro, 1989, p.21)30 .

Esta descrição refere-se à Companhia Vinícola, em Matosinhos, mas poderia ser facilmente adscrita à primeira geração das indústrias conserveiras, como fábricas de conservas de todos os géneros. Com efeito, reencontram-se as mesmas características neste sector: um espaço de laboração, específico, fechado ao exterior, e uma volumetria que delimitava rigorosamente o espaço da produção [fig.176]: “Tudo o que se passa no interior da fábrica é agora vedado aos olhos do público” (Cordeiro, 1989, p.23), nas palavras de José Lopes Cordeiro, mas também relembrando que é esta é uma das principais características dos modelos da arquitectura industrial que surgem com a Revolução Industrial:

“(…) com a definição de um espaço fechado e especializado, do qual estão excluídas todas as actividades que não estejam propriamente ligadas à produção. A sua relação com o espaço urbano reduz-se a um simples muro que delimita o espaço de produção, ou a uma fachada por vezes decorativa que não só não nos fornece nenhum elemento sobre o que se passa no seu interior, como por vezes desempenha um papel de dissimulação dessa actividade.” (Id., ibid., p.23) [fig.175].

Em síntese, estas duas situações descritas permitem compreender que por volta de 1880 – encontrando-se o processo de conservação em lata numa fase bastante experimental –, surgem, nesta primeira fase duas situações: 1) uma tipologia semelhante à utilizada na indústria de salga, ou seja, uma unidade autónoma de fabrico inteiramente manual, sem a assistência de máquinas, e assistida por uma unidade dita de «vazio», onde os soldadores fabricavam as latas, sendo esta unidade integrada no mesmo edifício ou, situação mais comum, num edifício à parte; 2) uma produção de conservas de peixe em lata integrada numa grande unidade de fabrico de todo o tipo de conservas (carnes, legumes, frutas cristalizadas), onde o processo de fabrico de conservas de latas ainda coexistia com esses outros processos mais antigos de conservação de alimentos, nos quais o método de Appert (ou appertização) era também utilizado.

30 SALGADO, José, in CORDEIRO, José M. Lopes, A indústria conserveira em Matosinhos – exposição de arqueologia industrial, Câmara Municipal de Matosinhos, 1989, p.21.

Para uma perspectiva global das origens do modelo da fábrica de conservas de peixe em lata tal como foi posteriormente desenvolvida no Século XX, surgem aqui dois modelos paradigmáticos, e que parecem, à partida, contraditórios:

1) o modelo dos estabelecimentos ou fábricas de salga (paradigma: as cetárias, no litoral, desde a Antiguidade Clássica);

2): o modelo agrícola (paradigma: a granja de produção variada, século XIX).

No entanto, se por um lado, como o indica José Lopes Cordeiro31, a primeira produção de latas de conserva terá surgido experimentalmente no modelo agrícola, não podemos esquecer que a produção de conservas de peixe encontra o seu paradigma mais antigo no seu meio natural: o litoral 32.

31 Idem, ibidem, p.23.

32 A geografia humana ensina-nos que a evolução das actividades humanas quase sempre se fez do litoral para o interior, e raramente no sentido inverso. Por essa ordem de ideias, deverá encarar-se com a maior reserva o estabelecimento de um modelo de fábricas de conservas em lata, que se observaram sempre no litoral, a partir de um modelo agrícola (que surge no interior). Pode mesmo considerar-se que existe uma relação de continuidade no espaço físico entre os pontos de estabelecimento das actividades conserveiras da Antiguidade e o estabelecimento das fábricas de conservas de peixe em lata de finais de oitocentos, o que se pode facilmente observar pela evolução da dinâmica dos portos pesqueiros no litoral português, da Antiguidade aos nossos dias, através das condicionantes naturais do espaço físico envolvente (recursos naturais marinhos, acessos fluviais, etc.), encontrando-se patentes por todo o território numerosos exemplos de sucessivas estratificações no mesmos espaços ao longo do tempo. De facto, a fábrica de conservas de peixe em lata integra os mesmos objectivos das milenares cetárias (a conservação do peixe). Nesse sentido, representa a evolução de uma indústria especializada num determinado produto (monoprudutora), ao contrário do paradigma das granjas agrícolas, que eram constituídas por uma série de espaços articulados mas independentes nas suas produções variadas (multiprodutora).

A crescente massificação da produção e o seu rápido crescimento observado no final de oitocentos, levaram à procura de uma organização exemplar do pessoal, através do método de organização que já no Século XIX se podia observar nas granjas multifuncionais, as quais, embora não possuindo uma especialização, eram tidas como exemplos de organização laboral.

Algumas das primeiras conserveiras apresentam situações em analogia com a granja, através da tipologia das fachadas, do sistema de construção, a organização em volta de um pátio central, etc. Mas o edifício de fabrico conserveiro caracteriza-se, contudo, pela sua unidade em volta do mesmo sistema de produção, o que origina uma tipologia própria assim como um sistema construtivo.

Nesse sentido, o modelo da fábrica de conservas de peixe em lata, também parece aproximar-se do modelo paradigmático dos primeiros edifícios industriais; ou seja, no que respeita a estabelecer uma possível estrutura do modelo da fábrica de conservas de peixe em lata, dever-se há considerar os dois modelos acima descritos (as cetárias e a granjas agrícolas), como paradigmas elementares para o correcto entendimento do modelo da fábrica de conservas de peixe em lata.

Por um lado, tudo leva a crer que se pode considerar o paradigma da milenar «fábrica de salga de peixe», no que respeita a um método peculiar de organizar o espaço e o sistema de produção especializado (indústria monoprodutora). Por outro lado, a sua organização massificada e a sua escala integram uma organização hierarquizada do pessoal, inspirada no modelo agrícola (indústria multiprodutora).

Consideramos que o facto destas fábricas de conservas em lata nascerem, a partir do último quartel do Século XIX, como edifícios projectados de raiz e não como construções que decorriam de um método empírico de utilizar o espaço, é mais revelador dos estudos tipológicos efectuados sobre o programa da fábrica de conservas de peixe, no contexto da arquitectura industrial do Século XIX, e elaborados por «engenheirosconstrutores », do que de uma analogia do modelo agrícola adaptado ao litoral, o que consideramos poder ser equacionado, ainda que comoinfluência particular e não determinante.

O Legado do Invisível de Hugo Nazareth Fernandes

O Legado do “Invisível” 1 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL

O Legado do “Invisível” 2 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (continuação)

O Legado do “Invisível” 3 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (continuação)

O Legado do “Invisível” 4 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (continuação)

O Legado do “Invisível” 5 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (continuação)

Terms of use

Contact

investigacao@conservasdeportugal.com

Other project links