O Legado do Invisível de Hugo Nazareth Fernandes

O Legado do Invisível de Hugo Nazareth Fernandes

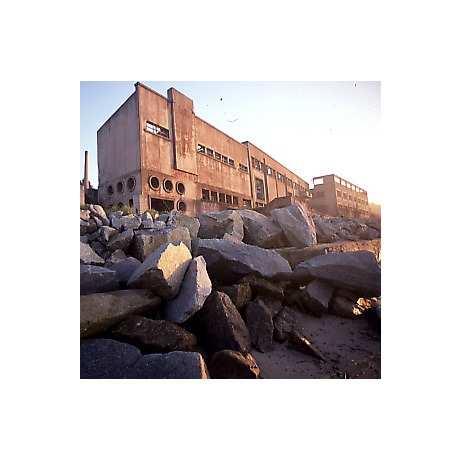

A fábrica Pereira Júnior, construída com projeto do arquiteto António Varela, integrou um dos exemplares singulares do modelo modernista das fábricas conserveiras, ligado ao esforço de automatização e de funcionamento em cadeia.

Esta fábrica manteve a laboração até meados de 1980.

A aproximação rodoviária ao sítio da Afurada faz-se pela estrada marginal que segue por baixo da ponte D. Luis I no sentido nascente/poente em direcção ao mar. Para quem vem por Vila Nova de Gaia existe a possibilidade de acesso através da antiga propriedade privada que constitui actualmente o antigo núcleo da quinta de Benito Garcia.

Desta conjuntura geoestratégica nasceu a exploração de uma fábrica de conservas junto ao rio Douro, por Manuel Pereira Júnior, em 1941.

Do ponto de vista de implantação, importa referir que esta situação é, para uma conserveira do segundo período, de certo modo atípica, pois parece retomar o velho paradigma das fábricas oitocentistas ao estabelecer-se o mais perto possível do litoral 11, ignorando a concentração urbana dos extensos quarteirões industriais – tal como mais a norte, em Matosinhos –, mas beneficiando do acesso directo ao pescado graças ao cais de desembarque, à semelhança da antiga fábrica Feu de Portimão. 12

11 Tal como no caso das antigas cetárias romanas, v. supra, 6.2., nota 15.

12 V. supra, 6.2.4. e fig.178-179.

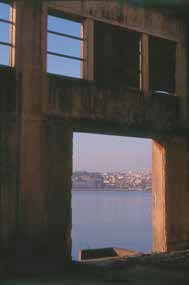

No caso desta fábrica de Varela, pode dizer-se que se encontra praticamente «em cima da água», apenas intercalada pela estrada de terra batida que continua já como caminho em direcção ao mar. Por estas razões também, apresenta-se como uma peça algo insólita devido ao contraste que a sua volumetria, a sua linguagem racionalista e o seu carácter marcadamente industrial estabelecem com o meio envolvente natural [fig.304]. Trata-se de uma encomenda para terrenos privados sobre a qual Varela parece ter tirado partido estético, em torno da tensão entre o «objecto funcional» – o «objecto-máquina» – e a poética de um lugar que até hoje se mantém quase inalterado, dando a ideia de um finisterra, um «lugar perdido», quase «fora do tempo», por entre as ruínas, a encosta arborizada a sul, a foz e o oceano que se adivinha a poente, relembrando ainda algumas composições de Eduardo Viana sobre esta temática [fig.302].

Fábrica de conservas de peixe de Manuel Pereira Júnior, Afurada, Vila Nova de Gaia, 1941. Vista a partir do cais de desembarque [actualmente demolido] O edifício em segundo plano à posterior e não faz parte do projecto original de Varela [foto de 2000].

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fig. 302 Eduardo Viana, O casebre e a fábrica, óleo sobre tela, Porto [s.d., exposto em 1921].

Fig. 303 vista a partir da praia fluvial sobre a secção de administração.

Fig. 304 vista aérea da fábrica da Afurada. Em frente, o antigo cais de desembarque.

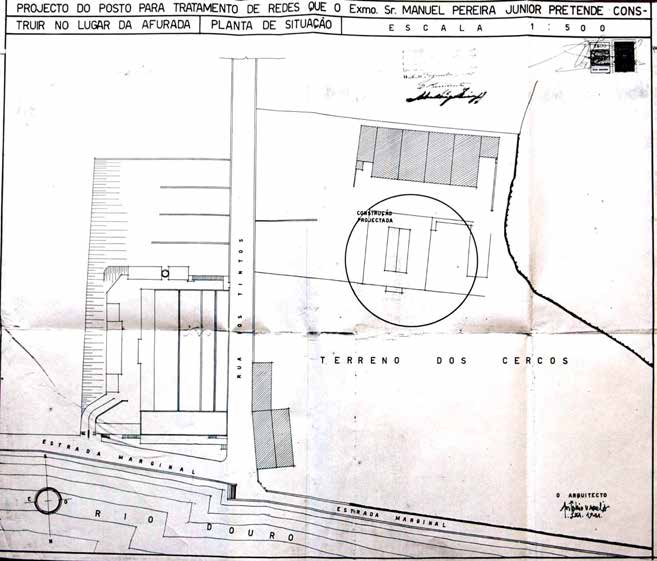

Fig. 305 António Varela, posto de tratamento de redes da Afurada.

A degradação do edificado acelerou-se devido ao abandono da sua laboração a algumas décadas atrás, a par do carácter clandestino do sítio da Afurada, de que são exemplo as habitações que vão definindo o pequeno núcleo piscatório, onde se voltou, depois da falência deste «momento de progresso», a uma cultura de subsistência muitas vezes à margem da legalidade.

Convém referir que existe um edifício de ampliação destinado a serviços diversos, situado ao lado da fábrica de Varela, datado de finais da década de Cinquenta e que não pertence ao projecto original de António Varela, rompendo, tal como na ampliação das dependências da fábrica de Matosinhos, a harmonia do original [fig.301-304]. Já de assinatura de Varela consta o projecto de um posto de tratamento de redes de pesca, situado mais acima na encosta e recuado em relação à fábrica, onde se pode reconhecer o seu traço no desenho das portas de madeira em «diagonais» – idênticas às da fábrica de Matosinhos e às portas da garagem da casa do Restelo –, assim como no posto da guarda em forma de «quilha» [fig.305], semelhante ao caso da fábrica da Algarve Exportador Limitada de Lagos [fig.184].

Saliente-se que esta fábrica de Varela foi, a seu tempo, um marco exemplar a vários níveis. Em primeiro lugar, porque fixou o estabelecimento do sistema em série e em cadeia, integrando o sistema «Massó» [fig.307] num modelo técnico-funcionalista vincadamente moderno, que parece prolongar a pesquisa programática encetada na fábrica da Algarve Exportador Limitada três anos antes. Em segundo lugar, porque estabelece um diálogo pouco comum no panorama português de uma unidade conserveira moderna e a sua relação com uma envolvente em terreno natural, «não-urbano»13. Em terceiro lugar, porque permite confirmar a qualidade do autor como projectista num programa difícil e aparentemente pouco versátil como o eram à época as unidades de produção deste sector da indústria. Finalmente, porque parece testemunhar da «marca de Varela» numa das suas obras mais vincadamente modernas.

13 Este tipo de situação pode ser observada no panorama da arquitectura industrial moderna no caso do Conjunto Hidroeléctrico do Douro Internacional [1954-1964, de Archer de Carvalho, Nunes de Almeida e Rogério Ramos], onde é bastante visível o contraste entre as formas «puras» edificadas e o carácter «telúrico» da paisagem. Veja-se a este respeito Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970 [coord. Ana Tostões] , IPPAR, 2004, pp. 220-225.

Fig. 306 António Varela, projecto do posto de tratamento de redes da Afurada, 1941 [assinalado]. Do lado esquerdo é possível observar a implantação da unidade fabril conforme o projecto original.

Fig. 308 Os dois frontões dispostos em segundo plano por detrás do módulo da administração.

Fig. 309 fachada da administração e da secção de cheio: note‐se esquema modular intercalado pilastras, tal como na fábrica Matosinhos.

Tendo em conta o único dos dois desenhos 14 assinados por Varela que parece ter prevalecido, consegue-se, juntamente com a análise da ruína no local, reconstituir a sua descrição: com uma estrutura de pilares, vigas e lajes em betão armado, paredes de alvenaria de tijolo e uma cobertura de asnas de pinho suportando um telhado escondido de duas águas em fibrocimento, o edifício original da fábrica apresenta-se exteriormente como uma unidade prismática, com o módulo da secção de administração rectangular em frente ao rio e um outro que se prolonga para nascente, ocultando um pátio de serviço [fig.306]. Por detrás do módulo principal desenvolve-se o corpo da secção de fabrico com um pé-direito triplo unificando deste modo todo um conjunto funcional.

14 O outro desenho é referente a um pequeno posto de tratamento de redes que Varela desenhou para o mesmo cliente. Inclui alguma pormenorização nos alçados e um perfil de parte do terreno em declive.

Tal como na Algarve Exportador, Varela dispôs a administração de modo a comunicar visualmente com o exterior e simultaneamente com o interior da secção de fabrico. Neste caso, a relação do corpo administrativo estabelece-se em altura, elevando-se sobre o rio, sob o pano de fundo da cidade do Porto e da foz do Douro. Ladeando a secção de fabrico, organizou longitudinalmente todas as dependências da fábrica (secção de vazio, secção de cheio, depósito de guano, autoclaves, instalações sanitárias): é claramente uma disposição que não possui a complexidade da fábrica de Matosinhos, respondendo mais a uma necessidade de ordenamento reticular em torno de uma simplicidade volumétrica.

Mas apesar da sua aparente simplicidade, a composição revela «subversões» a este esquema rectangular. A primeira reside no prolongamento de um módulo rectangular que se desenvolve de modo autónomo para nascente e que, simultaneamente, serve para ocultar e criar privacidade ao pátio de serviço, o que prefigura o mesmo tipo de resolução que se pode observar na fábrica e Matosinhos.

Este elemento parece destinado ao aumento da área de secção de cheio e destaca-se pela composição de numerosos óculos que compõem o seu embasamento, assim como pela integração de um elemento rectangular vertical que se destaca superiormente ao nível da platibanda [fig.301].

A segunda «subversão» a este sistema bastante rígido parece ser a duplicação da fachada da administração. Deste desdobramento em dois planos distintos, um recuado em relação ao outro, decorre uma ambiguidade de leitura da fachada frente ao rio, que parece ter sido propositada: para quem se aproxima por terra, junto ao cais e à estrada marginal, o edifício apresenta-se essencialmente prismático, composto por módulos rectangulares, espaçados por pilastras, e uma platibanda horizontal, o que corresponde ao corpo mais avançado da administração e da secção de cheio [fig.303-304-309]

Mas a leitura geral do edifício apresenta-se diferente para quem acede por via fluvial ou simplesmente da outra margem: de facto, no trajecto da Ribeira à Foz, a vista essencial da fábrica como marco da paisagem a sul é a de um elemento prismático donde se destaca um grande arco, com um óculo, e outro menor, de metade da dimensão do primeiro [fig.308-311]. Mas é preciso ignorar a volumetria do edifico posterior, no lado poente, para se conseguir perceber o «gesto» de Varela. Na realidade, estes elementos oculares, ocultos ao perto, mas que se revelam ao longe, correspondem ao frontão da secção de fabrico e ao frontão do módulo de apoio, e permitem «compreender» que a fábrica não é um prisma puro que se apreende num só momento. E porque estes óculos só «existem» no horizonte perceptivo de um lugar distante, parecem, nitidamente, «terem sido feitos para se verem ao longe» [fig.310].

É no jogo de escalas que se opera o desdobramento da metáfora de Varela: a necessidade de recuo do observador parece querer alertar para a necessidade de uma percepção mais alargada da realidade, num olhar «dinâmico» que obriga a um esforço panorâmico e recorda-nos a sobreposição de leituras da dupla fachada de San Giorgio Maggiore de Andreia Palladio, entre a aproximação urbana à sua praça, e uma outra leitura, de dimensão «cósmica», a partir do canal de Veneza, onde se «descobre» o objecto em todo o seu esplendor. 15

15 Por outro lado, esta necessidade de recuo é também um conceito de pintura, e tal como nos seus quadros impressionistas de juventude, aqui parece o «Varela-arquitecto» ter utilizado um recurso do «Varela-pintor».

O maneirismo de Varela também não é fortuito e parece obrigar o observador a um esforço de descoberta, jogando com as sucessivas aproximações de uma peça que, através de um subterfúgio puramente cenográfico, tem duas escalas opostas e complementares: uma, que «corre» na dimensão microcósmica do lugar, da «horizontalidade» dos elementos; e uma outra, que parece ampliar-se para «outros horizontes», num diálogo ondulatório com as águas, relacionando-se com dimensões poéticas e simbólicas do rio, da terra e do céu [fig.313]. Também recorda, ou poderá reenviar, para uma releitura de significados do seu quadro, onde a figura do círculo – ou do «óculo» –, talvez pela primeira vez se tenha «psiquicamente» manifestado. 16

Para além das analogias icónicas que podem estabelecer-se com outras obras do autor, fica a ideia – através da sua caracterização como elemento marcadamente icónico –, de um manifesto, ou de uma «procura» muito pessoal, que Varela pouco a pouco foi definindo para si próprio na sua interpretação singular da «modernidade».

Aqui muito talvez ficará por se saber a respeito da acção do «talentoso» colaborador de Jorge Segurado. Mas o lugar ainda transmite, através do carácter da ruína, uma leitura possível da arquitectura e revela os contornos da «ideia construída»17.

16 V. fig. 244.

17 Não nos foi viável, por falta dos elementos originais, analisar o seu traçado geométrico. Tal seria possível no âmbito de um levantamento geral do edificado que, infelizmente, não houve possibilidade de levar a cabo.

Informação obtida em:

António Varela – Arquitecto , O Legado do Invisível de Hugo Nazareth Fernandes

Fig. 310 fábrica da Afurada, vista a partir da margem norte da foz do Douro.

Fig. 313 fábrica da Afurada, vista do interior da secção de fabrico. Note‐se o acesso à administração e a estrutura do telhado em duas águas por detrás do frontão.

Fig. 311 fábrica da Afurada, módulo da administração e da secção de cheio.

Fig. 312 fábrica da Afurada, interior da secção de cheio em acesso directo com o cais fluvial. Ao fundo, a cidade do Porto e os armazéns frigoríficos de Massarelos.

O Legado do Invisível de Hugo Nazareth Fernandes

O Legado do “Invisível” 2 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (continuação)

O Legado do “Invisível” 3 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (continuação)

O Legado do “Invisível” 4 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (continuação)

O Legado do “Invisível” 5 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (continuação)

O Legado do “Invisível” 6 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (continuação)

O LEGADO DO “INVISÍVEL” 7 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (final)

A FÁBRICA DA AFURADA – Fábrica Pereira Júnior – Arquitecto António Varela

Terms of use

Contact

investigacao@conservasdeportugal.com

Other project links