A arquitetura industrial conserveira em Setúbal. De1924 - 1994

Maria João Ferreira Santinhos

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa

Escola de Tecnologias e Arquitetura

Departamento de Arquitetura e Urbanismo

INDCONSERVSETUBALwork,

Trabalho teórico submetido como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Arquitetura

Orientador

Professora Doutora Arquiteta Soraya de Fátima Mira Godinho Monteiro Genin

Outubro | 2015

Página 2

3. O caso de estudo: Setúbal

3.1. A indústria conserveira e o desenvolvimento da cidade

A história da cidade de Setúbal é indissociável da indústria conserveira. Nas palavras de Albérico Afonso e Carlos Mouro, “a economia, a população, os valores culturais e, mesmo, o traçado urbano, seriam outros se esta atividade não tivesse aqui florescido” (1990, p. 1). A fábrica estimulou o crescimento da cidade rural e piscatória durante a passagem do século XIX para o século XX, marcando profundamente o território e a economia de Setúbal. A presença de uma comunidade piscatória conhecedora da tradição secular da salga e de preparados de peixe esteve na génese deste desenvolvimento que atingiu o seu apogeu nos anos 20, período que chegou a contar com cerca de cento e trinta unidades conserveiras em funcionamento 15 (Fernandes, et al., 1988).

A expansão da cidade oitocentista tem a sua génese no êxodo rural, facto anteriormente analisado e defendido por Lewis Mumford na obra The City in the History – its transformations, and its prospects. Joaquina Soares (1989) explicita esse desenvolvimento ao analisar os recenseamentos da cidade de Setúbal no período estabelecido entre 1864 e 1930, comprovando, dessa forma o gradual aumento do número de habitantes. Esclarece, ainda que as freguesias Nossa Senhora da Anunciada e São Sebastião, zonas periféricas, exibem um nítido crescimento habitacional pela ocupação da população operária, facto que despoletou a deslocação da burguesia comercial e industrial para as freguesias centrais, como se observa na freguesia de Santa Maria aquando da construção do Bairro Salgado e da Estação de caminhos-de-ferro. Tanto a análise da cidade de Setúbal apresentada por Joaquina Soares como por Ana Alcântara (2010) assenta bem nos modelos citados por Deolinda Folgado, respeitantes à implementação da fábrica na cidade, matéria essa referenciada no primeiro capítulo da presente dissertação. As unidades conserveiras foram sendo estabelecidas na sua maioria nas periferias de Setúbal, zona oriental e ocidental. Ao serem articuladas com o aparecimento da linha-de-ferro, em 1860, e com o desenvolvimento de novos bairros, normalmente destinados ao operariado 16, consolidaram novas centralidades e expandiram significativamente os limites da cidade.

Segundo as investigações de Ana Alcântara em A indústria conserveira e a evolução urbana de Setúbal (1854-1914) e de Alho & Mouro em as Linhas de evolução da indústria conserveira em Setúbal, a implementação da primeira fábrica desta indústria data de 1854. Alho & Mouro definem quatro períodos de evolução desta indústria baseando-se em dois critérios, a evolução de diferentes técnicas e o ritmo de implementação das fábricas no tecido urbano. O primeiro período é referente à época anterior a 1855 e distingue-se pelos seus métodos de conservação arcaicos (prensagem e salga do peixe seguido do acondicionamento em barricas) introduzidos pelos romanos. Não existe, contudo, continuidade entre a exploração do período romano e do século XIX. O segundo período, 1855 a 1880, assinala o início da atividade conserveira pelo método de esterilização através do calor, inventado pelo francês Nicolas Appert. Embora o pioneirismo desta indústria se atribua a Feliciano António da Rocha e Manuel José Neto esta evolução técnica foi protagonizada por industriais franceses. Esta técnica, apesar de bastante sucedida, não chegou a alcançar a produção conseguida no terceiro período consequente do aumento do número de fábricas. Alcântara refere que neste intervalo foram fundadas apenas seis fábricas e pertenciam apenas a um ou dois proprietários (2010). De 1880 até aos anos 20 a cidade apresenta um carácter mono industrial, com o aumento significativo das unidades fabris devido à grande procura do mercado externo durante a I Grande Guerra Mundial. Este período é também assinalado do ponto de vista tecnológico, com a introdução do vapor na cozedura do peixe e da máquina cravadeira para a mecanização do fecho das latas de conservas. O número de fábricas estabelecidas em Setúbal aumentou de 80, situação referente ao pré-grande guerra, para 130, refere Soares (1989). No entanto, devido à falta de investimento e ao “acentuado imobilismo tecnológico”, estas apresentavam-se como edifícios verdadeiramente precários onde faltavam condições de trabalho. (Soares, 1989).

O quarto período não foi abordado por Alho & Moura, porém, autores como Joaquina Soares e Álvaro Arranja (1988) contextualizam-no entre 1930 e 1960. Apesar do inesperado e descontrolado crescimento, indústria conserveira e a pesca começam a ressentir-se na segunda metade da década de 1920 a. A alteração das políticas económicas e de produção 17 estabelecidas pelo novo regime político autoritário, Estado Novo, leva à diminuição do preço do pescado e da exportação de conservas.

Em 1931, o número de fábricas decresceu para 64 (Perestrelo, 1931), o que consequentemente incitou miséria e fome. Observam-se, assim os primeiros indícios da crise económica da década de 1930 que se fez sentir em todo o mundo. Todavia, a posição neutra que Portugal assume na II Guerra Mundial restituiu, embora momentaneamente, a distinta produção desta indústria com o aumento da exportação de conservas. Porém, em Setúbal estes efeitos foram atenuados pela transferência, durante os anos 30, das unidades industriais para outros centros conserveiros. Detendo nesta fase, Matosinhos a primazia de maior centro conserveiro do País. Durante o período entre 1945 até 1960, assistiu-se na cidade do Sado à sistemática mudança dos proprietários das fábricas, as firmas setubalenses foram sendo substituídas por outras sediadas em diferentes pontos do país.

O declínio gradual do número de fábricas, assim como o atraso tecnológico e a concorrência de outros países no período pós-guerra, como Marrocos, agravaram a crise já instalada, obrigando à cessão de atividade, o que consequentemente provocou o desaparecimento na íntegra da indústria conserveira em Setúbal.

15 Na comunicação “O futuro do porto de Setúbal como porto comercial, industrial e de pesca” de 1931, A. Perestrelo documenta, que o número aumentou de 80 para 160 (Perestrelo, 1931).

16 O primeiro bairro para operários, o Bairro Batista, estabelece-se nos anos 90, a norte do centro histórico. Ainda na mesma década inicia-se a construção do Bairro Salgado, construída pela burguesia industrial na freguesia de Santa Maria (Soares, 1989).

17 O decreto 15 581, de 19 de Maio de 1928, proíbe a instalação de fábricas de conservas (Soares, 1989).

3.2. Inventário das unidades conserveiras

As sociedades ou firmas industriais que noutros tempos potenciaram esta indústria já não se encontram em Setúbal, e das fábricas pouco resta. Efetivamente, a grande maioria das unidades conserveiras já se encontram demolidas ou em processo de demolição, bem como os seus arquivos administrativos, dificultando a recuperação da informação referente a estas sociedades.

O inventário apresentado em anexo (Tabela 1) tem, como já explicado anteriormente, o objetivo de dar a conhecer os vestígios destas unidades. A identificação, o registo, a categorização e a caracterização deste património constitui os vários momentos dos processos de salvaguarda e que se prolongam além do tempo estabelecido para este trabalho. Os elementos resultantes deste inventário são os seguintes: tabela (anexo I); plantas, cortes, alçados de obras de algumas fábricas deste quadro, acompanhados pelas suas respetivas memórias descritivas (anexo VI e VII); mapas de localização (anexo II e III); fotografias da época (anexo V) e fotografias do estado atual das fábricas (anexo IV).

O inventário pretende dar continuidade ao trabalho realizado por Ana Alcântara em A Indústria conserveira e a evolução urbana de Setúbal (1854-1914), onde foram inventariadas as unidades conserveiras da cidade. O período cronológico aqui estudado inicia em 1924 e prolonga-se até 1994, data das últimas escrituras no Fundo do Cartório Notarial de Setúbal, consultado no Arquivo Distrital de Setúbal.

Trata-se dos vestígios da indústria maioritariamente da segunda metade do séc. XX (fase neótecnica), tendo-se inventariado 71 sociedades industriais conforme lista a tabela, anexo I. A cada firma foi atribuído um número, primeira coluna da tabela, identificado também nos elementos gráficos e fotográficos e documentos escritos apresentados em anexo (anexo IV a VII). Neste sentido, a tabela aqui produzida funciona como uma base que permite reconhecer outros registos das mesmas sociedades.

Em cada linha da tabela identifica-se a sociedade, a sua respetiva data de fundação e de dissolução, a (s) fábrica (s), o tipo de conservas produzidas e a sua localização. Esta informação foi, maioritariamente, recolhida como referido no arquivo distrital de Setúbal. Porém, o facto da sede das sociedades conserveiras, com fábrica em Setúbal, se situarem, por vezes, noutros locais do país, origina que as suas escrituras se encontrem também em diferentes cartórios. Esta inexistência de informação aliada por vezes à ausência de detalhe e exatidão proveniente das fontes, impossibilitou o preenchimento da totalidade da tabela. Neste sentido, foi feita uma pesquisa em paralelo, em revistas e cartografia do Porto de Setúbal (Cartografia 2, Cartografia 3) que possibilitou encontrar a localização dessas fábricas ou a data em que iniciaram atividade.

Verificou-se, na pesquisa realizada, uma sistemática mudança de sócios nas firmas e venda constante destas unidades entre industriais. De forma a esclarecer os pormenores relativos a estas alterações tornou-se necessária a criação de um tópico de observações que abordasse as questões relativas a esta matéria.

De forma a completar o inventário, elenca-se as fontes documentais consultadas, em texto e em imagem, sendo que todos os documentos gráficos se encontram em anexo no presente trabalho, para cada sociedade. Descrevem-se, ainda, de forma sucinta os vestígios que ainda se encontram dessas fábricas, observados de forma direta. Foi feita uma reportagem fotográfica, anexo IV, mas que não comtempla a totalidade das fábricas.

Por fim, foi elaborado um mapa a partir deste quadro que mostra a localização das fábricas inventariadas através dos números de cada sociedade (primeira coluna da tabela, anexo II).

3.2.1. Análise de dados

Importou a par da informação recolhida, enquadrar e contextualizar algumas das conjunturas políticas da época. O período aqui inventariado divide dois momentos da indústria, ambos definidos por Deolinda Folgado e Alho & Mouro, sendo que os segundos autores retratam em específico a indústria conserveira. Folgado refere, como mencionado no primeiro capítulo, que o período da indústria neotécnica é atribuído, principalmente, ao espaço de tempo delimitado entre a década de 30 e a década de 60 do século XX. O que permite reconhecer o período anterior, referente ao período paleotécnico, entre a década de 80 do século XIX e a década de 30 do século XX. Alho & Mouro delimitam, relativamente à indústria conserveira, quatro períodos referentes à evolução de diferentes técnicas e ao ritmo de implementação das estruturas fabris na cidade.

De 1880 até ao final da década de 20 do Século XX institui-se o terceiro momento sendo que da década de 20 até à atualidade se estabelece o quarto.

As balizas temporais definidas estão diretamente associadas ao desenvolvimento da tecnologia, onde a forma de produzir e a substituição da energia a vapor para energia elétrica, determinou alterações territoriais, sociais, tipológicos e arquitetónicas. Contextualizar os caminhos da indústria conserveira, prevê compreender o enquadramento histórico-politico do país. É justamente na década de 30 que decorre a implementação do Estado Novo tendo-se por isso definido dentro do período de 1924-1994, dois momentos: 1924-1933 e 1933-1994. A data de 1933 fixa o momento da Constituição desta nova política.

3.2.1.1. Análise cronológica

A 1ª República é marcada pela falta de organização da fábrica enquanto elemento urbano, pelas condições precárias do operariado e pela despreocupação quanto à qualidade formal dos edifícios fabris, representando isto um problema para o regime. Importou portanto, num primeiro momento estabelecer novos valores sociais e económicos e evitar o crescimento da indústria e da classe operária. Folgado afirma que “neste primeiro tempo, onde se afirmou o interesse nacional e um Estado forte, com reflexos na organizaçãoo e coordenaçãoo das actividades económicas, não se definiu uma clara concepçãoo para a implementaçãoo da indústria em Portugal” (2009, p. 89). A indústria conserveira dependia assim de uma numerosa mão-de-obra com baixos salários e reproduzida por modelos arcaicos de produção 18. Como vimos em A indústria conserveira e o desenvolvimento da cidade, através das políticas económicas da Ditadura Nacional (1926-1933) proíbe-se a implantação de mais fábricas na cidade e reduz-se o preço de venda do pescado e das conservas.

Embora não tenha sido possível adquirir todas as datas de fundação e dissolução das sociedades como teria sido desejado, foi possível confirmar que a indústria conserveira se ressentiu na década de 30. Contabilizou-se na tabela, segundo o enquadramento acima definido, a existência de 50 fábricas em atividade no primeiro momento, das quais se tem conhecimento que três cessam a produção dentro desse mesmo período, e apenas 21 são fundadas a partir de 1933. O número reduzido de fábricas no segundo período pode também ser explicado pela Lei nº 1956, da década de 30, implementada pelo Estado Novo (1933-1974), que afirma que só com uma autorização prévia por parte do Estado é que uma sociedade de qualquer indústria podia atuar, instalar-se, ser vendida, fazer alterações na sua fábrica, ou maquinaria (Folgado, 2009, p. 94).

Registou-se, ainda que entre os anos 30 e 60, 19 das 54 unidades conserveiras 19 param a sua produção. As restantes 35 suspendem atividade até à década de 90. Verifica-se, em ambos os períodos uma constante mudança dos proprietários, as novas firmas proprietárias, na maioria das vezes já possuíam fábrica noutros locais do país.

18 É importante referir que nesta altura a Europa e os Estados Unidos já se encontravam na fase neótecnica e seguiam os valores do movimento moderno.

19 Não entraram na contagem as fábricas das quais não se tem referência.

3.2.1.2. Obras de requalificação das unidades conserveiras

“Até à guerra, assiste-se . progressiva concentração dos operários em grandes unidades de produção, à reorganização do trabalho e à introdução de maquinaria rudimentar. Durante a guerra este processo acelerase.” refere Pereira (2013, p. 177).

Os industriais investem mais na mecanização. Nos anos vinte, à medida que o mercado de trabalho contrai, devido . própria redução das vendas e da produção, a mecanização e a eliminação do trabalhador qualificado surgem com maior acuidade” refere Pereira (2013, p. 177).

“A qualidade, a modernização, a concentração, a dimensão mínima da indústria dependiam da incorporação de um conjunto de inovações tecnológicas, de práticas, nomeadamente da modernização do equipamento; da adopção da base científica da produção (onde a ciência é aplicada à indústria); na especialização; na normalização da produção; na arquitectura e na limpeza dos edifícios industriais e na qualificação da mão-de-obra” (Folgado, 2009, p. 100).

É necessário salientar que desde a primeira Guerra Mundial se reivindicava, pelos sindicatos, a melhoria das condições de trabalho e melhores salários.

É precisamente num contexto de maturação da indústria que começam a surgir as primeiras preocupações por parte dos industriais, com as questões formais, higienistas e do equipamento.

Graças à lei nº1956 que obrigava ao pedido de licenças, foi possível encontrar no A.D.S. diversos projetos de obra referentes a 15 fábricas, todas inventariadas no quadro. Os processos de obras são referentes ao período entre 1935-1945 e constituem um importante documento para a inventariação das fábricas conserveiras de Setúbal. Consistem em desenhos à escala, necessária para registo de alterações propostas, acompanhadas das uma planta de implantação, que ajudou em muitas situações a identificar, no mapa realizado neste trabalho, a localização.

Embora não seja objeto deste estudo a análise detalhada destes documentos, importa salientar que os projetos de obras realizados assim como as memórias descritivas mostram já o início do pensamento moderno. Algumas empresas industriais, como

Établissements F. Delory (Documento 1);

Marques, Neves & Cª, Lda. (Documento 2, Documento 3);

F. M. Lino da Silva, Lda. (Documento 6, Documento 7);

Santos, Gomes, Gamito & Cª, Lda. (Documento 9);

Conservas São Pedro, Lda. (Documento 11);

Benzinho, Lda. (Documento 12);

Alberto Soares Ribeiro, Lda. (Documento 13);

Manuel José Joaquim, Lda. (Documento 14), mostraram cuidados com o aspeto funcional e formal da fábrica.

Procuravam sobretudo a ampliação das suas unidades e uma melhoria das instalações, tendo em consideração aspetos como a iluminação e ventilação, a utilização de materiais construtivos como o ferro, o vidro e o betão ainda que em soluções aparentemente simples e tradicionais, e ainda a correta adaptação do espaço às diferentes funções. Embora argumentassem, na sua maioria, que as alterações propostas iriam melhorar a envolvente urbana da cidade. Destaca-se a fábrica de Marques, Neves & Cª, Lda. (Figura 24; Figura 25; Figura 26; Figura 27; Figura 50; Figura 51; Figura 52) que já em 1942 refletia a procura por “linhas que permitissem simplicidade n.o isenta de elegância” de modo a apagar o aspeto abarracado e pobre da fachada antiga. A firma de Alberto Soares Ribeiro, Lda. constitui um forte exemplo no esforço de dignificar os espaços industriais através de equipamentos sociais. De facto, propôs em 1943 a instalação de uma creche, anexa à fábrica, para os filhos das operárias que lá trabalhavam.

Como se referiu, estas obras refletem também a melhoria das condições de salubridade, pois existiam ainda, em número elevado, fábricas sem instalações sanitárias. Nestes casos, as entidades oficiais como a Direção Geral da Indústria pressionavam à construção de instalações sanitárias e de balneários. A firma União Industrial de Conservas, Lda. (Documento 4, Documento 5), Alves, Mendanha & Cª, Lda. (Documento 8) e Gandara, Haz, Rábago & Cª. (Documento 10) são alguns desses exemplos.

3.2.1.3. Obras do Porto de Setúbal

A constituição política, de 11 de Abril de 1933, consolidava um ideal intervencionista e regulador dos aspetos sociais e económicos do país. Promovia-se o progresso, através da estruturação de várias áreas consideradas prioritárias pela Lei nº 1914, de 1935, das quais se destacam os portos comerciais e de pesca, já anteriormente favorecidos pela lei dos portos de Dezembro de 1926, a rede elétrica nacional e as redes de caminhos-de-ferro.

Em 1926 é feito um estudo técnico para o projeto das obras do porto de Setúbal, apresentado ao então Ministro do Comércio e Comunicações a 2 de Abril 1927. Nesse documento é referido que “Setúbal não pode viver como até aqui, unicamente adstricta à indústria das Conservas, tão contingente – e precisa de procurar novos meios de acção, que a sua privilegiada situação facilmente lhe proporcionar.” (Junta Autónoma das Obras do Porto e Barra de Setúbal e do Rio Sado, 1928).

Porém, não foi possível o Estado financiar tais obras pelo que ficou acordado que se realizariam posteriormente.

A planta geral da Junta Autónoma das Obras do Porto de Setúbal, (Cartografia 2), ilustra as fábricas existentes no ano de 1933, assim como as alterações propostas para as obras do Porto de Setúbal, iniciadas antes de 1931 refere o Engenheiro Perestello a propósito de O futuro do porto de Setúbal como porto comercial, industrial e de pesca (1931).

Como se observa nesta mesma planta, a nova reconfiguração do Porto propunha a transferência das fábricas localizadas na área central, perto do centro histórico, para a zona poente. Contudo, essas alterações não foram executadas, pois ainda hoje, como se observa no mapa (anexo II), encontramos vestígios das unidades conserveiras no centro de Setúbal. Integram esse conjunto a fábrica de Sociéte des Etablissements F. Delory 20 (Documento 1; Figura 44; Figura 45; Figura 46; Figura 47; Figura 48), a fábrica Aurora de Alves, Mendanha & Cª, Lda (Documento 8; Figura 60) que se apresenta abandonada e em elevado estado de degradação (Figura 17; Figura 18; Figura 19), e a fábrica de João C. Gargalo & Herdeiros, Lda que apesar de ocupada patenteia um moderado estado de degradação (Figura 17; Figura 19).

20 Embora este inventário não reporte a nível fotográfico o estado atual, sabe-se que esta fábrica ainda permanece.

3.2.1.4. Os vestígios das fábricas conserveiras

Retratar os vestígios da arquitetura industrial em Setúbal é hoje falar numa memória que paulatinamente se apaga. Embora a cidade se tenha afirmado verdadeiramente como um sólido polo industrial no início do Século XX, organizador e grande motor de desenvolvimento da urbe sadina, hoje assistimos a uma constante degradação física, ou mesmo à perda efetiva destas antigas unidades conserveiras. Nas freguesias urbanas do extremo ocidental e oriental da cidade,

respetivamente, Nossa Senhora da Anunciada e São Sebastião, outrora áreas fortemente ocupadas por infraestruturas fabris e habitacionais associadas à indústria conserveira, restam ruínas mas sobretudo chaminés que marcam a paisagem.

Apesar do inevitável declínio do sector industrial como aconteceu na grande maioria das economias mundiais, é difícil de compreender a ausência de inventários, a dispersão de registos e documentos ou até mesmo a destruição de vestígios edificados, sem que se tivesse acautelado uma prévia apreciação do seu valor patrimonial. Como referido, no capítulo 1, em A implantação da fábrica na cidade, estes vestígios são “como elementos constituintes de uma imagem urbana com significado e valor” (2010, p. 50).

Analisou-se a coluna estado atual da tabela apresentada neste trabalho, através da qual se percebeu que as unidades conserveiras inventariadas se dividem em três grupos 21: edifícios que ainda persistem; edifícios demolidos; e, por último aqueles que não foi possível localizar. Contabilizou-se, que 33 edifícios de um total de 71 ainda fazem parte do tecido urbano de Setúbal, 18 foram destruídos e 15 não foi possível encontrar a sua localização. Analisando os 33 que ainda persistem, 17 edifícios encontram-se ocupados por outros usos22 (Figura 22; Figura 23; Figura 24; Figura 25), não se podendo confirmar se ocupam na íntegra as antigas instalações fabris, os restantes 16 encontram-se em ruína.

Não existe qualquer projeto de salvaguarda e/ou valorização dos vestígios das indústrias conserveiras de Setúbal 23. Contudo, o terceiro ponto do artigo 3º da Lei de Bases do Património Cultural é dito que, “o conhecimento, estudo, proteção, valorização e divulgação do património cultural constituem um dever do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais” (Diário da República nº 209/1 – I Série A, 2001).

Não pretende este trabalho tomar decisões sobre se se devem ou não manter os vestígios inventariados, consiste somente na junção de diversos documentos que relatam esta indústria que se encontravam, até à data dispersos por vários arquivos. As reflexões aqui expostas não desejam por isso, em situação alguma ditar uma opinião redutora do valor destes vestígios, servem unicamente aquilo que o nome indica, pareceres que poderão ou não ajudar as entidades responsáveis pelo património e as autarquias locais a tomar decisões refletidas sobre a cidade e o seu património.

Observe-se, então o número excessivo de destroços industriais que caracterizam a cidade. A modernização trouxe consigo o abandono, a obsolescência, o silêncio, a destruição. Os vestígios que ainda perduram são, atualmente, locais de lixo, despojados do seu equipamento, marcados pelo desmazelo e pela voz do vento, a única que ainda lá reside. São como memórias fragmentadas, onde a maioria já nem permite apreender a fábrica no seu aspeto físico. Assim, o revelam as fotografias aqui presentes (Figura 2; Figura 3; Figura 4; Figura 5; Figura 6; Figura 7; Figura12; Figura 13; Figura 18; Figura 19; Figura 20). Ainda, assim co-habitam com o tecido urbano envolvente, que lhes nega qualquer importância. Isolados na cidade tornam-se elementos desconexos que poucos conseguem compreender ou, mesmo dar valor.

É certo que muitas destas unidades já caducaram, no seu lugar estão vazios urbanos (Figura 7; Figura 10; Figura 11; Figura 14; Figura 15; Figura 16), que se tentam esconder com pequenas intervenções que pouco melhoram a situação atual (Figura 8). Porém, paradoxalmente algumas estão envoltas numa neblina de simbolismos, e representam como explicado as grandes mudanças económicas, sociais, arquitetónicas, técnicas e territoriais desta cidade.

Acredita-se que um ou outro caso deva aqui ser referido. Certamente a fábrica Vasco da Gama (Figura 43; Figura 44) praticamente isolada no lado nascente da cidade, possa constituir um exemplo de salvaguarda desta indústria. Ainda de pé, esta fábrica foi a última a cessar atividade. Exteriormente, o seu aspeto imponente, embora abandonado marca a Estrada da Graça. É possível ler na fachada os grandes janelões (Figura 2), assim como os azulejos com o nome da fábrica (Figura 3). No seu interior, ainda se podem encontrar as colunas que suportavam a cobertura (Figura 4; Figura 6), as bancadas da secção de enlatamento (Figura 5), a chaminé e o reservatório (Figura 2).

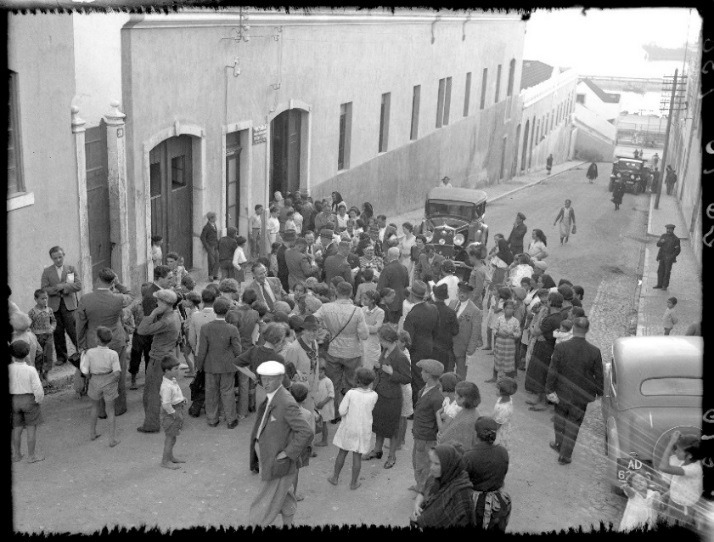

A pesquisa realizada permitiu perceber que a fábrica de Viegas & Lopes (Figura 26; Figura 27; Figura 28; Figura 29) tem importância histórica. Atente-se a nota de Américo Ribeiro:

“Visitaram Setúbal alguns operários alemães da organização Força pela Alegria. Cerca de 60 pessoas, de ambos os sexos, que visitaram os arredores da cidade onde gostaram da Serra da Arrábida. Foram recebidos na fábrica José Viegas, ou Viegas & Lopes, onde tiveram uma recepção e foi servido um Moscatel de Setúbal com diversas conservas da fábrica. Também vieram importadores alemães e jornalistas”. 24

Hoje, as suas fachadas estão entaipadas 25 e o seu futuro não parece promissor (Figura13; Figura 14; Figura 18).

Infelizmente, não foi possível encontrar mais informação sobre estas fábricas para além daquela já exposta no quadro, fotografias do tempo em que ainda funcionava, ou do levantamento fotográfico do seu estado atual. Seria imperioso não ser feita uma reflexão e pesquisa sobre o real valor destas unidades, antes de serem tomadas medidas sobre o seu destino. É necessário salientar que embora não tenha sido possível inventariar mais situações neste trabalho, assegura-se que existem mais unidades fabris nestas circunstâncias.

21 Cerca de oito sociedades das setenta e uma não entram na contagem, uma vez que as suas instalações foram posteriormente ocupadas por outras firmas.

22 Não é possível confirmar se ocupam na íntegra as antigas instalações fabris, uma vez que não se sabe, na maioria dos casos, o aspeto exato da fábrica ou os edifícios que ocupava.

23 Informação oral da arquiteta da Câmara Municipal de Setúbal Maria de Jesus Banza.

24 Nota de Américo Ribeiro que acompanha a sua reportagem fotográfica à fábrica Viegas & Lopes. In Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro [Acessível na Casa Bocage].

25 À data de início deste trabalho (Setembro de 2014) ainda era possível entrar nas ruínas desta fábrica.

Figura 26 Número 6 – Fábrica de conservas Viegas & Lopes. Aspeto de visita de grupo alemão, anos 1930. AR395 A, Arquivo fotográfico Américo Ribeiro. [Acessível Casa Bocage]

Figura 44 Número 69 – Fábrica de conservas Vasco da Gama. Aspeto exterior, 1972. AR14592, Arquivo fotográfico Américo Ribeiro. [Acessível Casa Bocage]

Figura13 Número 6 – Fachada da fábrica de conservas da firma Viegas & Lopes, Lda.

Figura 2 Número 69 – Vista geral da fachada da fábrica de conservas Vasco da Gama.

3.2.1.5. As chaminés de tijolo

Quando as unidades fabris caem em ruína, as suas chaminés resistem à passagem do tempo (Figura 9; Figura 17) e por isso adquirem um valor significativo remanescente da atividade que outrora fizeram parte e são em certa medida um ícone da respetiva indústria conserveira. Como referido anteriormente pontuam a paisagem urbana, entre edifícios de habitação, como é o caso da Rua Camilo Castelo Branco (Figura 15), ou em zonas amorfas (Figura 7), nas quais apenas se sente a presença dos vestígios das antigas fábricas, como por exemplo na Estrada da Graça. Em ambos os casos apresentam-se desintegradas da malha urbana, resultado de um crescimento urbano pouco acautelado no que respeita ao seu valor patrimonial.

O artigo Chamin.s de alvenaria de tijolo: Sistema construtivo de chaminés para fábricas no Porto entre o século XIX e XX, refere que as chaminés eram na sua maioria construídas por operários, mestres-de-obras ou fabricantes de tijolo, o que levou esse conhecimento a ser transmitido apenas verbalmente. De uma forma geral contruíram-se de duas formas, pelo interior ou pelo exterior. As chaminés construídas pelo interior foram inspiradas nos modelos ingleses e franceses, e eram edificadas com vigas de ferro atravessadas por dentro e onde se colocavam os andaimes para trabalhar. A construção pelo lado exterior, menos utlizada, consistia em andaimes feitos de pranchas de madeira cruzadas colocadas até à altura necessária (Costa, et al., 2014). Recorrendo à explicação apresentada e observando as chaminés da cidade sadina, reconhece-se que a maior parte possui uma base de planta quadrada e o fuste, corpo central, tem uma forma tronco-cónica. Esta opção para além de ser mais económica oferece mais resistência ao vento e ao movimento dos gases.

Este processo de construção oferece à chaminé uma enorme resistência, facto que garantiu a sua permanência ao longo dos anos. No entanto, embora muitas chaminés se encontrem ainda de pé nos dias de hoje, o estado da sua conservação é questionável porque na sua maioria patenteiam grandes problemas de estabilidade com grandes fissuras decorrentes da falta de manutenção.

As razões que levam à destruição completa das unidades fabris são as mais diversas, contudo as chaminés parecem incólumes a todas essas ações. Apesar de não se ter chegado a uma conclusão consensual sobre a sua permanência, desconfia-se que a ação do tempo será determinante na decisão. Isto é, por falta de consciência das comunidades envolventes deste tecido fabril e a sua cegueira sobre o valor deste património como bem cultural e comum, aliada ao desgaste do tempo que leva à ruína inevitável da área industrial, define em última instância, que a única opção viável seja a destruição de tudo exceto a chaminé da unidade fabril. Em Portugal em ru.nas é esclarecido, como anteriormente referido, que “as ruínas com acúmulo do tempo de abandono, deixam de ser recuperáveis e passam a ser não-lugares sem memória. ” (Silva, 2014, p. 44). É esta «desculpa» que confirma na maioria dos casos a demolição.

Promove-se o progresso e a modernidade, mas descura-se o testemunho da memória. Se é certo que em muitos casos, a substituição do edificado é uma mais-valia para a cidade, a verdade é que em Setúbal, na zona oriental, a demolição dá lugar a vazios sem sentido. E no entanto as chaminés mantém-se. A razão da sua conservação está na resistência como já foi referido mas também na estética que lhes é inerente. Surgem num número extenso, em tecidos urbanos regenerados mas dos quais não fazem parte, apresentando-se por isso como fragmentos urbanos de uma memória quase ausente. Paradoxalmente a consciência que apela à sua conservação pela sociedade, não está presente aquando da sua integração na nova malha urbana, o que suscita questões sobre o real valor destas estruturas.

A análise desenvolvida tentou perceber se a sua presença, apesar de desintegrada da fábrica, evoca por si só a memória social e cultural desta indústria e a transporta às gerações mais recentes que não a presenciaram. Pretende-se apenas perceber aquilo que representam e a forma como devem ser observadas antes de se decidir sobre o seu destino. Conclui-se que uma chaminé não representa por si só a unidade fabril e contudo permanece ainda assim como um estandarte à indústria conserveira, um farol, que ilumina o passado de uma vasta indústria local, composto por aspetos sociais, arquitetónicos, territoriais e tipológicos, os quais a chaminé isoladamente não permite identificar, ainda que possua valor arquitetónico pela sua construção. É na charneira destas duas noções que as chaminés de Setúbal se erguem na atualidade.

Considerações finais

O universo industrial considerado neste trabalho não pôde separar-se da realização de um inventário.

A falta de estudos sobre a indústria conserveira de Setúbal provocou, certamente, a destruição de muito deste edificado. Neste paradigma, reconhece-se a aceleração do progresso tecnológico e a inerente modificação do significado social, económico e cultural da fábrica, no entanto o desenvolvimento urbano da cidade não tem acautelado, até aos dias de hoje uma preservação efetiva desse legado.

A síntese inicial, relativa a um panorama internacional, permitiu compreender, num primeiro momento, de forma generalizada o desenvolvimento da fábrica na cidade, desde os seus momentos de glória, onde passou a integrar o pensamento cultural, à desconsolada realidade, na qual é constantemente esquecida. A dinâmica da fábrica na cidade quando ainda se encontrava em atividade, trouxe consigo valores e simbolismos que não puderam ser ignorados pelas cartas e documentos patrimoniais.

Embora ainda seja de difícil aceitação o património industrial mais recente, da segunda metade do século XX, e o número de vestígios industriais seja ainda muito reduzido em relação ao património antigo, começa agora, muito lentamente a integrar o pensamento cultural.

As questões relacionadas com o processo de seleção de bens patrimoniais, em especial com a musealização excessiva, foi de enorme relevância para demonstrar que defender uma ponderação sobre o património industrial não é incentivar a salvaguarda a todo o custo. Seria tirar o valor ao património se toda a fábrica merecesse prevalecer à regeneração do tecido urbano, uma vez que mitos destes testemunhos já caducaram. Contudo, a fábrica faz parte da nossa memória, valores afetivos que não podem ficar incógnitos ou incorporar a memória n.o autorizada.

O modo como Portugal aderiu ao conceito de património industrial, evidencia-se num tempo mais tardio que os Estados Unidos ou, mesmo a restante Europa. Todavia, esse atraso deve-se à também demorada evolução da fábrica e dos processos de produção e, ainda ao primeiro esforço, durante o Estado Novo, direcionado para a primeira grande ação de salvaguarda dos Monumentos Nacionais, através das intervenções da DGEMN. É através do análise do processo de salvaguarda de bens patrimoniais que se entende que a investigação aqui realizada não poderia, dentro do tempo delimitado, alcançar a desejada caracterização e categorização dos vestígios inventariados, uma vez que se trata de um processo longo e exaustivo. Ainda assim delinearam-se os critérios de classificação de casos industriais. Percebeu-se que Portugal, como todos os outros países começou por eleger os edifícios industriais apenas tendo em consideração o seu valor formal. Atualmente reconhecem-se outros valores, como o cultural, social, histórico ou mesmo territorial como expressa a Carta de Cracóvia, de 2000.

A edificação da indústria conserveira em Setúbal alterou sem dúvida aspetos territoriais, económicos e sociais desta cidade. Durante os anos que se seguiram à I Grande Guerra Mundial esta indústria intensificou-se, sendo a principal fonte de rendimento para a cidade, impulsionando o êxodo rural que permitiu um crescimento exponencial da cidade. Na década de 30 o cenário foi outro, e esta indústria entrava em claro declínio. Almejou-se a qualificação da fábrica, com o propósito de combater a sua desorganização na cidade, assim como a sua precariedade. Surge desde cedo, por parte do Porto de Setúbal, um esforço de retirar da sua zona central as fábricas que aí se instalavam, ainda que sem sucesso. Neste mesmo contexto, surgiram ainda projetos de obra que promoviam a melhoria da fábrica a nível formal, funcional com a atualização da maquinaria, social (melhoria das condições de trabalho para os operários) e higienista. Contudo, os números da indústria conserveira continuaram a decrescer. Hoje, encontra-se em Setúbal um número excessivo de ruínas fabris.

O inventário realizado permitiu apreender setenta e uma sociedades que possuíram fábrica em Setúbal, no período de 1924 a 1994, e localizá-las num mapa. Foi possível constatar que dezasseis unidades conserveiras se encontram num estado devoluto, resistindo, na maioria dos casos, as suas chaminés. Não merecem estas ruínas alguma consideração antes de se proceder a uma destruição pouco refletida que apenas traz vazios urbanos. A vocação da fábrica perdeu-se, mas é importante racionalizar o seu valor e compreender as histórias que contam. Estas espelham em Setúbal uma cidade que noutros tempos se apresentou como um verdadeiro polo industrial alterando de forma significativa o seu território, e são também retrato da decadência física que se seguiu por imposição da mudança social e económica do próprio país. A chaminé afirma-se dentro do mesmo critério, representa um estandarte da memória da indústria conserveira, mas não consegue por si só transmitir os aspetos sociais, funcionais e a implantação da fábrica no território. Assume-se, assim que a sua reflexão é de extrema relevância antes de se ditar o seu destino, tendo em consideração a sistemática destruição deste património que se tem verificado nestes últimos anos.

O propósito de refletir, compreender e contextualizar esta indústria contribui para o reconhecimento da cidade de Setúbal e do seu património industrial. Se a análise desenvolvida pretendeu identificar e registar os vestígios da fábrica conserveira através de um olhar plural, contribuindo para o conhecimento deste vasto universo, ainda fica por realizar uma categorização e caracterização detalhada de cada unidade, avaliando o seu valor individual, e refletir sobre as perspetivas de salvaguarda, identificando o que deve ou não ser conservado. Assume-se, claramente que estas devem ser continuadas de forma de a completar o processo de salvaguarda do património arquitetónico aqui investigado.

Conclui-se desta forma que a tabela realizada procurou demonstrar e catalogar o edificado da indústria conserveira de Setúbal a partir dos anos 20, de forma a ser um complemento para futuras reflexões sobre a sua salvaguarda, bem como criar uma base sólida de informação que possa futuramente ser consultada.