Indústria Conserveira em Peniche

Raquel Janeirinho

Departamento de Antropologia

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Universidade Nova de Lisboa

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Magna Carta «Peniche 2025» FCSH-UNL

Orientadores de estágio:

Pelo Departamento: Prof. Dra. Filomena Silvano

Pela Magna Carta: Prof. Dr. João Bonifácio Serra

Orientanda: Raquel Janeirinho

Ano Lectivo 2006/2007

ÍNDICE

AGRADECIMENTOS 4

I. INTRODUÇÃO 6

II. MAGNA CARTA PENICHE 2025 9

2.1. Plano Estratégico de Desenvolvimento 9

2.2. Dimensão Participação 10

2.3. Outros Eventos Associados 14

III. PENICHE: CARACTERIZAÇÃO GERAL 17

IV. PATRIMÓNIO E MUSEUS 24

4.1. Introdução 24

4.2. Inventário do Património Imóvel 25

4.3. Inventário do Património Arqueológico 28

4.4. Inventário do Património Móvel 29

4.5. Painel sobre Património e Identidade 32

4.6. Contributo para uma Reformulação do Museu Municipal de Peniche 35

V. INDÚSTRIA CONSERVEIRA 38

5.1. Introdução 38

5.2. Antropologia do Trabalho e a Indústria Conserveira 40

5.3. Metodologia 44

5.4. Indústria Conserveira: Arqueologia 58

5.5. Indústria Conserveira em Peniche: História 46

5.6. Indústria Conserveira em Peniche: Etnografia 51

5.7. Para uma Futura Patrimonialização e Musealização 58

VI. CONCLUSÃO 87

6.1. Experiência Pessoal 87

6.2. Reflexões Finais .89

BIBLIOGRAFIA 91

ANEXOS 96

ANEXO 1. MAGNA CARTA PENICHE 2025 I

Convite para participação no Atelier Prospectivo II

Panfleto divulgativo: Convenção «Sou de Peniche» IV

ANEXO 2. PATRIMÓNIO E MUSEUS V

Património móvel da Misericórdia de Peniche VI

ANEXO 3. INDÚSTRIA CONSERVEIRA VIII

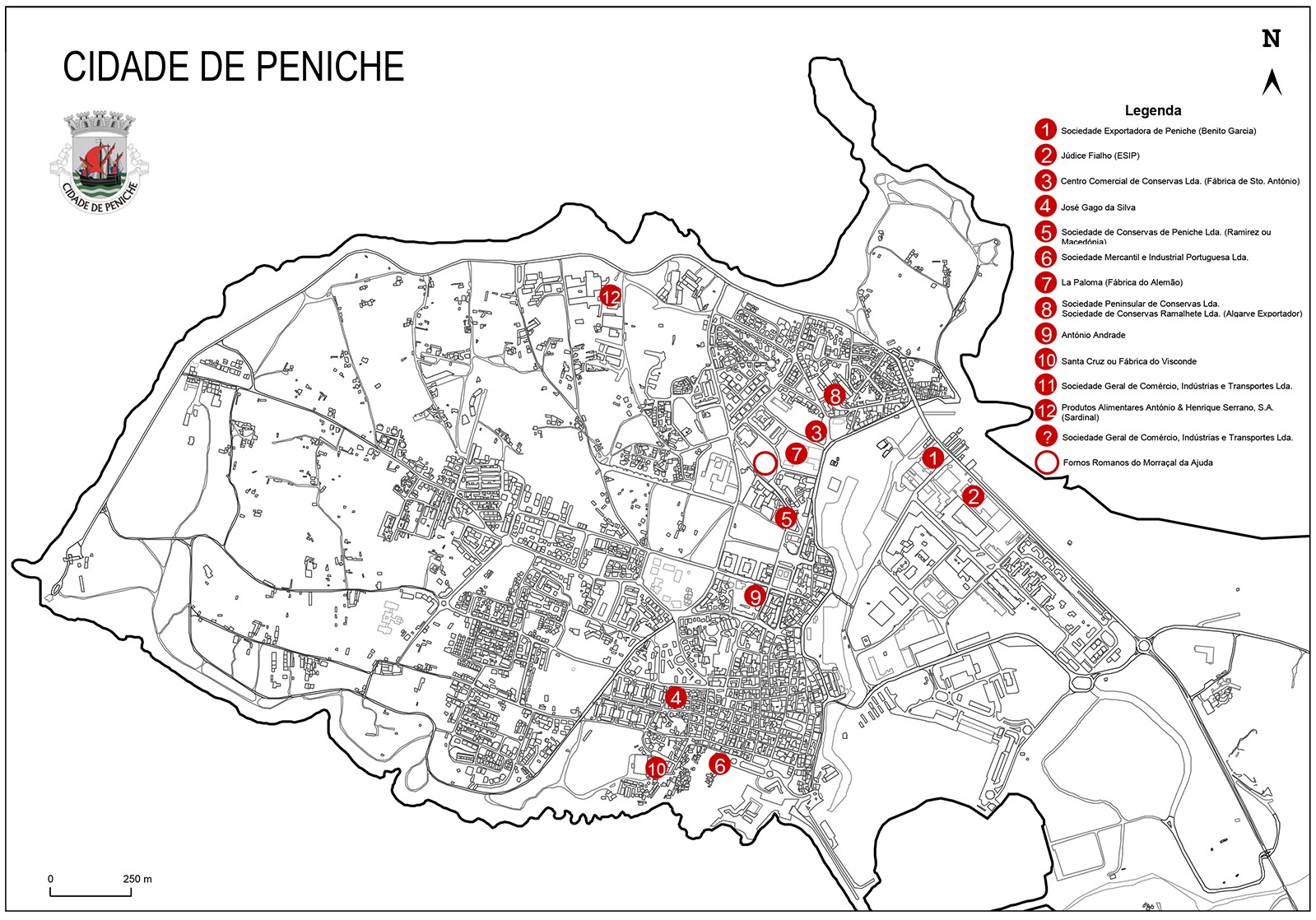

Mapa de Peniche identificando os locais das fábricas de conservas de peixe bem como os fornos romanos IX

Guião de entrevista: operariado X

Outros guiões de entrevista XI

Trabalhadores entrevistados XIV

Índice de Figuras

Figura 1: Esquema da Metodologia Prospectiva

Figura 2: Logótipo da Convenção «Sou de Peniche»

Figura 3: Mapa do concelho de Peniche

Figura 4: Provável evolução geomorfológica do istmo de Peniche através dos séculos XII, XIV, XV e XVI

Figura 5: Fotografia aérea da Fortaleza de Peniche, classificada como monumento nacional, onde está sedeado o Museu Municipal

Figura 6: Pormenor de forno romano do Morraçal da Ajuda, com vestígios de objectos cerâmicos

Figura 7: Ânforas romanas

Figura 8: Antiga fábrica de conservas “La Paloma”

Figura 9: Mapa identificando os locais das fábricas de conservas de peixe, já desmanteladas ou em laboração, bem como o local do complexo oleiro romano, existentes na península de Peniche

Figura 10: Lata de sardinha “Marie Elisabeth”

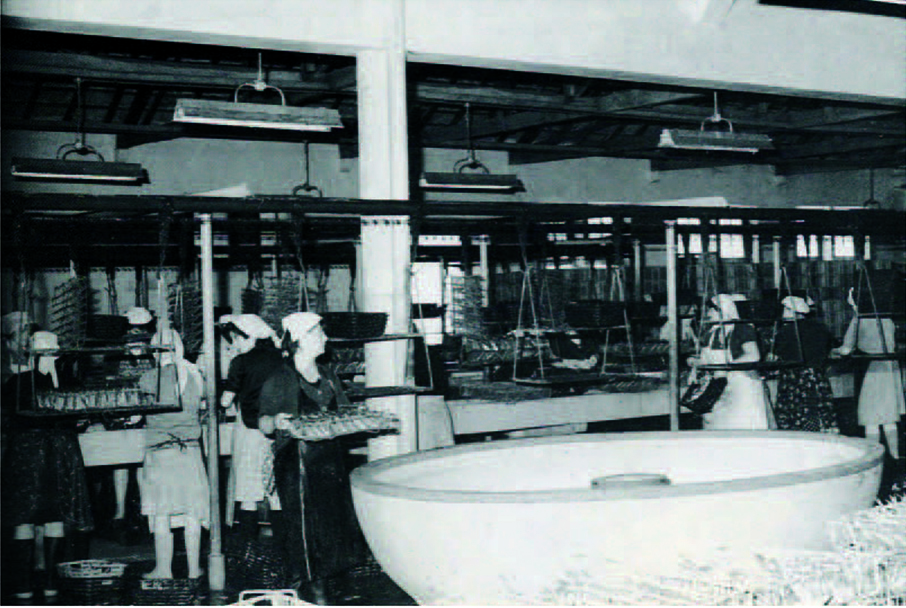

Figura 11: Interior de fábrica de conservas de Peniche

Figura 12: Vistas parciais de antigos bairros operários

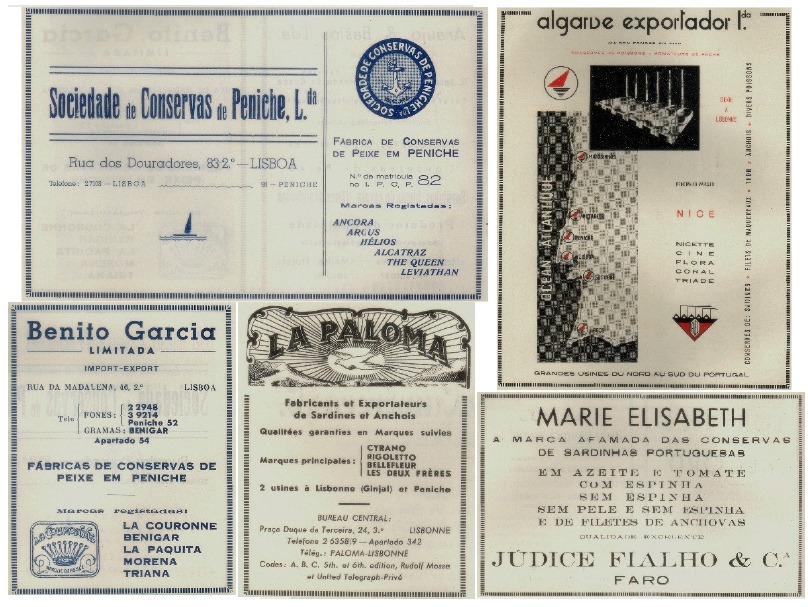

Figura 13: Algumas publicidades de fábricas conserveiras instaladas em Peniche, presentes na revista Conservas de Peixe

Figura 14: Cartaz publicitário

Figura 12: Vistas parciais de antigos bairros operários

Figura 13: Algumas publicidades de fábricas conserveiras instaladas em Peniche, presentes na revista Conservas de Peixe

Figura 14: Cartaz publicitário

V. Indústria Conserveira 18

5. 1. Introdução

Peniche é, em pleno século XXI, um dos poucos centros de fabrico de conservas de peixe ainda activos em Portugal 19. Encontramos, actualmente, três unidades fabris de conservas em laboração neste concelho, e uma longa história que se inicia no dealbar do século XX e da qual fazem parte cerca de duas dezenas de fábricas de conservas de peixe (CALADO, 1984; ENGENHEIRO, 2000) e alguns milhares de trabalhadores.

Procurámos, com o estudo que deu origem a este relatório, um conhecimento mais profundo e sustentado de uma actividade que, até à data, pouco tinha sido estudada em Peniche. Para tal, houve uma tentativa de abordar o tema através de várias áreas e disciplinas científicas para perceber a relevância desta indústria no concelho de Peniche, quer em termos económicos, quer sociais, culturais e históricos; foi a forma de, dentro do possível, responder ao desafio lançado por João Freire quando nos fala da «tão produtiva cooperação científica que, por vezes, ocorre acontecer entre especialistas da arqueologia industrial, da história, da antropologia e da sociologia, no estudo do trabalho moderno.» (2000: 175).

Quando estudamos grupos operários percebemos que são geralmente subalternizados quando chega a hora de abordar a memória colectiva de uma região, deixando-se “falar” sobretudo as elites 20. Estes grupos contam uma história menos grandiosa e “bonita e que tende a ser reportada para segundo plano, não só pelas elites como pelos próprios actores sociais, particularmente quando, como é o caso, é uma actividade ainda activa. Como Lowenthal refere, no que diz respeito à preservação de elementos do passado:

18 O texto seguidamente transcrito foi o Relatório sobre a Indústria Conserveira em Peniche entregue ao meu orientador Dr. Serra como resultado da investigação que realizei sobre esta temática. As alterações são apenas ajustamentos formais.

19 A par com, por exemplo, Matosinhos, Póvoa do Varzim e Olhão.

20 A activação de patrimónios correspondentes às classes operárias foi um processo que se desenrolou mais tardiamente em todo o mundo. Esta disparidade de activação patrimonial entre os patrimónios tipicamente associados às elites e os novos patrimónios das classes subalternizadas é visível também nos concelhos pertencentes à Área Metropolitana de Lisboa (SILVANO, 2003).

«preservation remains tainted to elitism despite its claims to popular support. (…) Preservation holds little appeal for those whose sense of the past is sullied by insalubrious memories. (…) the fearsome industrial past is by no means universally rejected» (2006: 403).

No entanto, esta história é não só a história dos actores que dela fizeram parte directamente, mas também de todos os outros que com ela se relacionaram. Tal será o caso de Peniche onde, como pequena cidade marítima, uma indústria desta dimensão tem impacto nas vidas e representações pessoais e sociais dos penichenses – todos conhecem como amigo ou familiar alguém que está, ou esteve, empregado na indústria conserveira.

O presente estudo encontra-se dividido em seis subcapítulos. Um primeiro, introdutório, eminentemente teórico, sobre as possíveis relações entre a Memória Colectiva, a Antropologia do Trabalho e a Indústria Conserveira; as teorias apresentadas nesse ponto estão na base do restante relatório. Segue-se um segundo subcapítulo onde são explicitadas as metodologias e fontes utilizadas para este trabalho. O terceiro faz uma abordagem à indústria conserveira em tempos romanos, suas rotas e processos de fabricação, focando-se, particularmente, nos achados descobertos em Peniche. A quarta secção é uma resenha histórica da indústria conserveira, na Europa, particularmente em Portugal e em Peniche; procura conjugar os vários dados históricos sobre as indústrias em Peniche, acabando com uma aproximação aos dados da indústria de hoje.

Seguidamente, encontra-se uma parte etnográfica, onde são descritas as várias situações relacionadas com a indústria conserveira: desde a cadeia operatória ao vestuário, dos horários às greves e ao bairro.

No último subcapítulo, iremos procurar justificar o propósito de uma patrimonialização e musealização da indústria conserveira em Peniche; falaremos de outros estudos ou exposições de conservas em Portugal, do presente trabalho e das possibilidades futuras de um projecto destes.

Pretendemos que, com a leitura deste ponto do relatório, fique explícita a importância da indústria de conservas em Peniche.

5.2. Antropologia do Trabalho e a Indústria Conserveira

O presente trabalho insere-se numa linha de investigação assente no estudo dos sistemas sócio-técnicos; nessa área, o domínio, pelos homens e a sua sociedade, dos objectos e dos processos de trabalho pelos quais estes são produzidos, reportando sempre às relações sociais, é uma questão fundamental (LEFÈBVRE, 2000: 43).

Seguindo a linha de análise adoptada por alguns investigadores portugueses em Memória e Identidades Profissionais. Reprodução de Sistemas Sócio-Técnicos (AAVV, 2000), iremos estudar as práticas técnicas como elemento central nos quotidianos do trabalho (MARQUES et al, 2000: 10), tendo como unidade de análise não a empresa mas antes «o grupo profissional e os processos de elaboração identitárias que o constroem» (idem: 11), com base no facto de a cada grupo profissional específico estar associado um sistema socio-técnico próprio e dinâmico.

Numa sociologia do trabalho (definida como «uma sociologia que se dedica, diferentemente de outras, ao estudo particular dos fenómenos ligados ao trabalho.» [FREIRE, 2006: 13; sublinhado do autor]) encontramos três planos analíticos: um que estuda as situações do trabalho, ou seja, o sistema técnico-organizacional; outro que se refere às relações de trabalho; e um terceiro que se prende com as representações mentais, os sistemas sócio-culturais que dão sentido aos actos e gestos (idem: 22-23).

Estes planos são indispensáveis num estudo globalizante de uma empresa ou grupo profissional. Por essa razão iremos adoptar a noção de sistema sócio-técnico de Marques et al, no prosseguimento da nossa investigação sobre a indústria conserveira em Peniche. Estes investigadores afirmam, no seguimento do que já foi dito, que um sistema sociotécnico engloba os «saberes e gestos técnicos inerentes à profissão», as «modalidades e redes de relacionamento social» e as «interpretações, normas e rituais», e estrutura a identidade dos grupos profissionais (2000: 30).

«Procurámos que nos ajudasse a estudar o processo pelo qual a pessoa se faz e permanece conserveiro, corticeiro, tipógrafo ou vidreiro – independentemente da mobilidade entre organizações que marcar (ou não) a sua trajectória pessoal (uma vez que as trajectórias de longo curso são marcantes na sociologia destas profissões) –, a maneira como interpreta essa sua condição, a forma como, nesse papel, interage com os demais intervenientes na situação de trabalho, as mudanças que tudo isto sofre em caso de alteração das práticas técnicas ou dos contextos organizacionais e económicos.» (idem: 12)

Assim, no estudo deste grupo sócio-técnico que são os operários da indústria conserveira de Peniche ao longo dos tempos, devemos ter em atenção as práticas técnicas, i.e., a relação com a matéria em transformação. Na base destas práticas está a noção de cadeia operatória. Esta noção remonta a Mauss, que, na passagem para os anos 50, começa a falar de “cadeias de fabricação” ou “de operações” e da importância do estudo destas para uma análise aprofundada das técnicas. Na sua linha vem Maget que, em 1953, associa a cadeia operatória a um filme, dividido em cenas ou fases, onde é possível fazer uma análise parcelar até ao “gesto elementar” ou “átomo de acção”. O conceito “cadeia operatória” foi finalmente introduzido por Leroi-Gourhan na análise das técnicas e, hoje em dia, os estudiosos das técnicas pensam que o acto técnico isolado é raro e está normalmente organizado em séries de operações em cadeia, indispensáveis e interdependentes, a que se dá o nome de cadeia operatória (DESROSIERS, 1986: 21-22). Não há uma definição standard de cadeia operatória, largamente aceite por todos os autores, uma vez que esta varia consoante as operações em estudo. Por isso, nós seguiremos a noção de cadeia operatória de Balfet, de 1975, adoptada igualmente no estudo de Duarte e Victor sobre a indústria conserveira em Setúbal (AAVV, 2000: 65):

«A chacune des étapes (d’une chaîne opératoire) correspondent une ou plusieurs séquences au sens où le terme est employé dans le découpage de cinéma… Chaque séquence, enfin, se décompose jusqu’au geste élémentaire, la plus petite unité (ou atome) d’action technique… Ce n’est pas l’outil mais le geste qui constitue l’atome technique» (DESROSIERS, 1986: 23).

O estudo da cadeia operatória num trabalho deste tipo é de extrema relevância pois é um «moyen d’analyse qui réunisse explicitement dans une seule formulation les éléments techniques et sociaux» (Cresswell, 1996: 43 em MARQUES, 2000: 207).

Num estudo do trabalho como este englobamos não só a análise das técnicas, mas também das relações e interacções, bem como das carreiras e das trajectórias sócio profissionais (MARQUES et al, 2000: 16), razão pela qual as memórias dos operários foram recolhidas e trabalhadas.

O grande teórico, incontornável num estudo onde, como este, se trabalha com memórias de pessoas, é Maurice Halbwachs.

Este autor contesta a existência de uma memória pura e dá a primazia ao social, quando nos diz que é na sociedade que estão os elementos que nos habilitam a reconstruir o passado. Defende, assim, a existência de uma memória individual e de uma colectiva. Segundo Halbwachs, a primeira está dependente da segunda, pelo que a memória individual não existe enquanto entidade separada do grupo (numa perspectiva durkheimiana da sociedade).

«Admettons cependant qu’il y ait, pour les souvenirs, deux manières de s’organiser (…). Il y aurait donc des mémoires individuelles et, si l’on veut, des mémoires collectives. (…) Si ces deux mémoires se pénètrent souvent, en particulier si la mémoire individuelle peut, pour confirmer tels de ses souvenirs, pour les préciser, et même pour combler quelques unes de ses lacunes, s’appuyer sur la mémoire collective, se replacer en elle, se confondre momentanément avec elle (…). La mémoire collective, d’autre part, enveloppe les mémoires individuelles, mais ne se confond pas avec elles.» (HALBWACHS, 1997: 97-98)

«La part du social ou, si l’on veut, de l’historique dans notre mémoire de notre propre passé, est bien plus large que nous ne le pensions.» (idem: 119)

No entanto, cada indivíduo pertence a vários grupos sociais, ou quadros sociais (família, bairro, comunidade fabril, partido político…), e a cada um deles corresponde uma memória colectiva, da qual este indivíduo também faz parte. Esta memória é evocada pelos indivíduos que fazem parte do grupo onde ela se produziu, pelo que, sem grupo, não há memória. Desta forma, a memória colectiva é transmissível, e serve de base para a partilha de marcadores culturais, de um esquema comum de significações (cujo sentido é atribuível através desses quadros sociais a que o indivíduo pertence), servindo também de recurso à afirmação de uma identidade pessoal e grupal. Como Halbwachs refere,

«chaque homme est plongé en même temps ou successivement dans plusieurs groupes. Chaque groupe, d’ailleurs, se morcelle et se resserre, dans le temps et dans l’espace. C’est à l’intérieur de ces sociétés que se développent autant de mémoires collectives originales qui entretiennent pour quelques temps le souvenir d’événements qui n’ont d’importance que pour elles, mais qui intéressent d’autant plus leur membres qu’ils sont peu nombreux.» (idem: 129)

Referimo-nos, quando falamos de memória social, a uma memória contínua (idem: 131), e que tem um traçado espacio-temporal delimitado: «Toute mémoire collective a pour support un groupe limité dans l’espace et dans le temps.» (idem: 137), sendo, no entanto, esse espaço físico e social (este quadro mental) uma condição para a existência de uma memória colectiva.

Esta teoria falha, na perspectiva de um outro autor que trabalha com memória, Paul Connerton, por não explicitar de que forma estas memórias sociais são transmitidas; pois,

«para dizermos que um grupo social, cuja duração é capaz de “recordar” em conjunto não basta que os vários membros que compõem esse grupo, num dado momento, sejam capazes de reter as representações mentais que dizem respeito ao passado do grupo. É necessário também que os membros mais velhos do grupo não negligenciem a transmissão dessas representações aos membros mais jovens.» (1999: 42)

Para Connerton, «estudar a formação social da memória é estudar os actos de transferência que tornam possível recordar em conjunto» (idem: 44). É nesta perspectiva que este autor vai falar das memórias performativas (cerimónias comemorativas), e das práticas corporais, incorporadas ou inscritas no corpo. É por esta memória social corporal, transmitida através de performances rituais assentes na repetição, incorporada e, em última instância, tornada memória-hábito, que é possível recordar em conjunto; esta memória é tanto mais preservada quanto mais inculcada estiver no corpo.

«Tanto as cerimónias comemorativas como as práticas corporais contêm, portanto, um certo grau de segurança contra o processo de questionamento cumulativo que todas as práticas discursivas acarretam. Esta é a fonte da sua importância e persistência como sistemas mnemónicos. Todos os grupos confiam, por isso, aos automatismos corporais os valores e as categorias que querem à viva força conservar. Eles saberão como o passado pode ser bem conservado na memória por uma memória habitual sedimentada no corpo.» (idem: 117)

Pensamos que estes ensinamentos de Connerton a propósito das memórias sociais corporais podem ser extrapolados para os comportamentos e para a aprendizagem das comunidades operárias. É aplicável quer em relação à aprendizagem, cujas bases já vêm de casa, do “ser mulher” e filha de pescador; quer em situações de controlo social, incorporação da moral, quando, por exemplo, se lança um boato porque determinada mulher não se apresenta como era socialmente estipulado.

Um outro livro da memória que também é importante para esta pesquisa, na medida em que uma parte deste é especializado nas memórias operárias, é Memória Social de Fentress e Wickham. Estes autores colocam as sociedades operárias em comparação com as sociedades camponesas, e dizem-nos que as primeiras são menos coerentes, mais fragmentadas e fragmentáveis, mais militantes e mais permeáveis a influências exteriores que as segundas (1992: 142-143). É visível um grande ónus colocado na politização da cultura operária, em diálogo e em confronto com a da sociedade dominante dos (e dominada pelos) media; estes conflitos são baseados em memórias sociais elas próprias polarizadas.

Continuando a seguir estes autores, os grupos operários constituem-se de diversas maneiras, não havendo uma linha orientadora para a sua construção. Existe, por norma, consciência de classe entre operários, não sendo obrigatório, no entanto, a existência de um espírito de comunidade. Assim, as identidades da classe operária podem estruturar-se «tanto sobre um sentido de membro de base geográfica como sobre uma explícita consciência de classe» (idem: 147). Paralelamente a esta consciência política quase sempre presente, encontramos vários exemplos de amnésia social e pouca ligação com o passado do ponto de vista identitário (idem: 150). Nesta linha, dizem-nos os autores:

«a forma como são geradas e compreendidas no seio de um dado grupo social as memórias do passado é um guia directo para saber qual a compreensão que o grupo tem da sua posição no presente; que, com efeito, podemos quase não separar a memória social de uma análise do social e que, inversamente, uma análise da identidade social e da consciência podem tornar-se, se o investigador assim o quiser, numa análise de percepções do passado. (…) Se os mineiros galeses se lembram tão bem das lutas passadas é porque é através delas que se definem a si próprios (…) As análises de todos os tipos de identidade social bem podiam dar mais atenção à memória como um dos seus principais elementos constitutivos e um dos mais claros guias para a sua configuração.» (idem: 156)

Assim, e para terminar, reafirmamos que a base de reprodução e afirmação da identidade é organizada com recurso à memória, reelaborada:

«A memória desempenha um imenso papel social. Diz-nos quem somos, integrando o nosso presente no nosso passado e dando assim fundamento a todos os aspectos daquilo a que os historiadores chamam hoje as mentalités. Para muitos grupos, isso significa voltar a montar o puzzle: inventar um passado adequado ao presente ou, do mesmo modo, um presente adequado ao passado. Preservamos o passado à custa de o descontextualizar e de, em parte o esborratar. (…) a ressequenciação, descontextualização e supressão da memória social de modo a dar-lhe novo significado é um processo social e, além disso, um processo cuja história é por vezes recuperável.» (Fentress e Wickham, 1992: 242)

5.3. Metodologia

Para este trabalho, optámos por várias metodologias e fontes, consoante o âmbito teórico-científico sobre o qual nos debruçávamos.

No que diz respeito à parte correspondente à indústria conserveira nos tempos romanos, consultaram-se teses sobre a produção de conservas na Península Ibérica e em Portugal, mas também artigos sobre os achados arqueológicos em Peniche. A juntar a esta bibliografia, realizaram-se algumas entrevistas, mais ou menos formais, com o arqueólogo da Câmara Municipal, Dr. Rui Venâncio, que disponibilizou uma apresentação em PowerPoint sobre o tema.

Em termos históricos, apoiámo-nos nos dados recolhidos e compilados por Fernando Engenheiro (2000) (sendo que alguns desses documentos foram também por nós consultados no Centro de Documentação do Museu Municipal de Peniche) e na entrevista por ele concedida. Para além disso, recolheram-se dados estatísticos em revistas da especialidade e outros trabalhos sobre a indústria de conservas em Portugal. Para uma maior sustentação, procurou-se confirmar estes dados no trabalho de terreno, nas entrevistas com os operários e em conversas com outros penichenses.

Os apontamentos teóricos foram resultado da consulta de livros sobre Memória Colectiva e Antropologia do Trabalho, de bibliografia especializada realizada noutros contextos socioprofissionais semelhantes, nomeadamente os trabalhos sobre a indústria conserveira setubalense, e de artigos em revistas da especialidade.

Neste ponto 5.6 “Indústria Conserveira em Peniche: Etnografia” recorreu-se, sobretudo, às fontes orais como base de estudo.

Gostaríamos de nos debruçar um pouco sobre este assunto. Sendo um terreno parcamente documentado, é de extrema importância o recurso a entrevistas com antigos e actuais trabalhadores da indústria. Infelizmente, o tempo que foi possível dispensar neste estudo foi bastante reduzido, pelo que o universo abrangido é, ele próprio, muito diminuto (entrevistaram-se 6 trabalhadores 21, cada um deles apenas uma vez, através de um guião de entrevista semi-dirigida adaptado de AAVV, 2000: 331-336 22). Sobre este tipo de guião de entrevista – semi-estruturado ou semi-dirigido – e a justificação para a ele termos recorrido, gostaríamos de citar H. Russel Bernard:

«Semistuctured, or in-depth interviewing is a scheduled activity. A semistructured interview is open ended, but follows a general script and covers a list of topics. (…) In situations where you won’t get more than one chance to interview someone, semistrutured interviewing is best.» (2006: 210, 212; sublinhado do autor)

21 5 mulheres e 1 homem; 4 destas mulheres estão reformadas. Estes operários trabalharam em apenas duas das fábricas. A duração das entrevistas variou entre os 30 minutos e as 2 horas. Em anexo (anexo 3) encontram-se pequenas biografias de cada um dos entrevistados. Para preservação da identidade pessoal, os nomes foram eliminados. A cada trabalhador foi atribuído um número – de 1 a 6 – e foram identificados tendo em conta o género.

22 O guião por nós utilizado encontra-se em anexo (Anexo 3).

O conhecimento com estes operários foi travado através de uma rede informal de amigos e familiares; se, por um lado, tal facto facilitou a aproximação e a integração momentânea do investigador no seu meio 23, por outro lado, o facto das entrevistas terem sido únicas não permitiu estabelecer a relação de proximidade desejável para uma maior exploração dos acontecimentos narrados.

Por esta razão, optou-se por reduzir as generalizações no presente relatório ao mínimo, colocando, na sua vez, muito discurso na primeira pessoa, fazendo ouvir a sua “voz”. Houve, igualmente, uma preocupação em salvaguardar, dentro do possível, os direitos dos informantes, comunicando-lhes os objectivos da investigação e preservando a sua privacidade – na linha ética definida em Principles of Professional Responsability, 1971 (SPRADLEY, 1979: 34-39).

Para aumentar a informação recolhida, foram enviados faxes para as três unidades fabris ainda em laboração com o intuito de realizar uma entrevista, uma visita às instalações, bem como uma recolha de dados estatísticos sobre os trabalhadores nelas empregados, actualmente e no passado, e de testemunhos presentes, potencialmente musealizáveis. Desafortunadamente, apenas uma respondeu – a ESIP. Realizou-se a entrevista bem como a visita à fábrica mas, no que diz respeito aos dados, até à redacção deste relatório não foram disponibilizados.

23 Muitas das entrevistas foram realizadas na casa dos próprios operários.

5.4. Indústria Conserveira: Arqueologia

São vários os vestígios romanos encontrados em Peniche 24. Focar-nos-emos, no entanto, no correspondente ao tema aqui tratado: a indústria conserveira. Começamos por enquadrar, de forma resumida, a história do fabrico de conservas nos tempos romanos e focando-nos, progressivamente, em Portugal e, em particular, nos vestígios encontrados em Peniche, que testemunham os 2000 anos de história no fabrico de conservas desta região.

24 A título de exemplo, temos o fundeadouro das Berlengas (BLOT, J. Y. et al, 2005: 31-56) ou o Bairro dos Pescadores, também nas Berlengas (BUGALHÃO e LOURENÇO, 2002: 57-64)

Como Barrios refere, a mera consideração da existência de uma indústria conserveira implica a conversão de um sistema de auto-consumo numa «actividad especulativa que inserte sus productos en los circuitos de intercambio» (2001: 203-204). Assim, a inserção desta produção em circuitos mais alargados de trocas implicou mudanças nas estratégias de exploração de recursos, mas também na quantidade de vestígios deixados, e que podem, agora, ser arqueologicamente investigados.

Em termos históricos, os vestígios produtivos bem como as referências escritas, apontam-nos para a importância inicial das cidades fenícias ocidentais, de tradição semita, na produção e comercialização da salga. Assim, este primeiro momento da indústria de conservação do pescado ter-se-á baseado numa pequena produção artesanal, periurbana, típica da formação social fenícia, sendo que a sua comercialização para o exterior seria feita por uma oligarquia mercantil urbana, e terá tido lugar por volta dos séculos VI e V a.C. Estas unidades de transformação não existiriam em grande número e encontrar-se-iam situadas na região de Cádis (Gades). (BARRIOS, 2001: 212; BUGALHÃO, 1997: 37-38).

Terá havido um segundo momento, ainda pré-romano, de maior influência púnica, correspondente aos séculos IV-II a. C.

Sobre estes dois períodos sócio-históricos implantou-se e desenvolveu-se a indústria romana de conservas.

No que diz respeito à indústria da transformação e conserva de pescado na época de dominação romana, encontramos dois momentos históricos com diferentes características organizacionais e produtivas: um correspondente aos primeiros séculos da era romana, e outro à tardo-romanidade (Alto e Baixo Impérios), e cujo ponto de separação reconhecido é o século III – século este que correspondeu, também, a uma quebra na produção conserveira. É razoavelmente consensual que a indústria de produção de conservas de peixe romana vê o seu término no século V e VI (apesar da sua revalorização no século IV) de forma que «a cronologia proposta para este fenómeno produtivo acompanha, de perto, a cronologia do próprio Império Romano.» (BUGALHÃO, 1997: 38).

Temos, como já referido, entre o final do século II e o século IV, um período de crise devido à instabilidade resultante das invasões bárbaras, com uma recessão na actividade industrial. No entanto, se nalgumas explorações esta crise pôs definitivo termo à actividade fabril, houve outras que iniciaram um segundo e distinto período de laboração, com níveis de produção só comparáveis aos do século I, tendo-se implantado algumas alterações em termos das estruturas fabris. Como Bárrios refere:

«los niveles de reestructuración detectados en las industrias, los cambios de funcionalidad de algunos estabelecimientos, las transformaciones morfológicas de los envases, los cambios registrados en las condiciones de la epigrafía anfórica, constituyen circunstancias que apuntan hacia importantes transformaciones que se detectan a lo largo de la III centuria y caracterizarían la industria tardía.» (2001: 383)

Referindo-nos à estrutura das unidades produtivas, apesar das diferenças e continuidades entre os dois períodos de produção romana, encontramos uma estrutura estereotipada no que diz respeito à arquitectura nas várias zonas (geralmente com escavação no solo, para uma maior resistência dos tanques, construídos em argamassa de boa qualidade impermeável e de fácil limpeza; com estruturas de recolha e armazenamento de água e estruturas de aquecimento para os molhos; bem como salas de preparação, armazéns e, por vezes, habitações) (BUGALHÃO, 1997: 44-45). Também encontramos similitudes entre unidades no que diz respeito aos mercados de exportação ou às actividades económicas com as quais os núcleos fabris conserveiros estão relacionados – pescas, extracção de sal, produção oleira… (idem: 174).

Em relação aos preparados de peixe que eram produzidos, comercializados e consumidos durante a época romana conhecem-se de dois tipos: havia, assim, os molhos ou pastas de peixe (salsamenta – procedente do garum pré-romano, também designados por liquamen), de consumo mais elitista; mas também as conservas de peixe salgado, cortado às postas e colocado em camadas sucessivas (piscus salsus). Os molhos tinham diversas utilizações: na culinária – devido à alta concentração de sal eram muitas vezes usados como seu substituto, como bebida – misturado com água ou vinho, como gordura para fritar – misturado com azeite ou vinagre, e possuía também aplicações medicinais e rituais (BUGALHÃO, 1997: 45-46).

Geograficamente, a indústria tem a sua localização circunscrita, estando, no entanto, o consumo muito mais alargado. Foi no século I d.C. – correspondente à grande expansão do Império Romano, uma época de paz e prosperidade – que

«estes estabelecimentos se espalharam fortemente pelo âmbito geográfico que viria a ser o seu: as costas mediterrânea e atlântica da Bética, o litoral norte e ocidental da Mauritânia (principalmente marroquino) e o litoral da Lusitânia, até, grosso modo, ao estuário do Tejo. O fenómeno é comum a estas regiões pois as semelhanças de localização, estrutura, funcionamento, utensilagem, etc., são totalmente irrefutáveis (…) [No entanto, existem também as chamadas áreas marginais, i.e.] aquelas fora do limite geográfico definido mas onde aparecem esporadicamente unidades de exploração de recursos marinhos, [secundárias e dependentes]: o litoral atlântico da Península Ibérica a Norte do estuário do Tejo [é disso um exemplo]» (BUGALHÃO, 1997: 38, 42).

A escolha destas zonas do Ocidente mediterrânico como locais de produção devese à abundância das matérias-primas – o peixe 25 e o sal – mas também, embora não de forma tão preponderante, às boas condições de navegabilidade e colocação nas rotas de navegação comerciais, existência de barreiros e floresta, mão-de-obra sazonal disponível bem como uma classe de comerciantes e investidores. A proximidade de uma cidade, onde fosse generalizado o uso da moeda era também necessário para as trocas e exportações de longo curso (idem: 40-41).

Ora, «é frequente a localização destas unidades em estuários ou desembocaduras de rios de grande caudal e em linhas de água suas afluentes (…), ou em pontos abrigados do litoral mas com acesso próximo e fácil a rios» (BUGALHÃO, 1997: 42).

Peniche foi, em termos histórico-morfológicos, uma ilha (CALADO, 1994)26 e, no local correspondente à actual língua de ligação da península, encontrava-se a foz do rio S. Domingos, que lhe proporcionava a água dessalinizada, que, a juntar às importantes reservas piscícolas desta costa e de se encontrar na rota romana que unia o Mediterrâneo ao Norte da Europa em termos comerciais, tornava este território, portanto, um ponto de interesse para localização de uma unidade produtiva oleira e conserveira romana.

De facto, em Peniche foi descoberto, em 1998, um complexo oleiro da época romana, tendo sido detectados, até ao momento, quatro fornos de planta circular, diversas entulheiras e bolsas de objectos rejeitados por defeitos de fabrico. Este é geralmente designado por complexo oleiro do Morraçal da Ajuda (na freguesia da Ajuda, na península de Peniche) 27. O complexo é, segundo Cardoso e Rodrigues, «sem dúvida, uma das mais antigas olarias romanas construídas na Lusitânia, durante os inícios do Império» (2005: 87). O seu período de ocupação corresponde, assim, ao intervalo de tempo que vai de finais do século I a.C. a inícios do século II d.C.

25 «A cavala, a sarda e a sardinha teriam sido as espécies ictiológicas mais utilizadas na produção das pastas de peixe [pelo menos no que diz respeito ao território português].» (VENÂNCIO, 2005: 12).

26 Ver capítulo III do presente relatório.

27 Ver o mapa de Peniche em anexo (Anexo 3), onde está identificada, com uma circunferência vermelha, a localização destes achados.

Em termos de material recolhido encontraram-se

«abundantes fragmentos de cerâmica de cozedura semi-redutora, na quase totalidade, de pressuposta produção local (…) centenas de fragmentos de bojos e dezenas de bordos, colos, asas e pés de ânforas Dressel 7/11 e Dressel 14 28 (…). Para além da produção de ânforas existe uma panóplia de utensílios de cerâmica comum, pesos de rede discóides, pesos de tear, fragmentos de recipientes de “paredes finas” e imitações de formas de terra sigillata em cerâmica comum.» (idem: 85-86)

É importante ainda referir que a construção deste complexo se deve, provavelmente, a Lúcio Arvénio Rústico, um romano da península itálica, produtor de ânforas (há algumas ânforas com o seu selo).

28 «O complexo oleiro do Morraçal da Ajuda terá produzido em larga escala ânforas de tipo Dressel 7-11 e 14, contentores habitualmente utilizados para o transporte de preparados piscícolas.» (VENÂNCIO, 2005: 9)

Para concluir, atestando o interesse que esta descoberta parece testemunhar acerca da importância da indústria conserveira em tempos romanos em Peniche, passamos a palavra aos especialistas:

«Através dos fragmentos de ânforas e pesos de rede, recolhidos nas entulheiras da olaria, ficou demonstrada a importância que a pesca detinha em Peniche no Alto Império, durante o século I e inicio do II, bem como a indústria conserveira de peixe em salmoura ou em molhos. (…)

A diversidade de produtos evidencia, pois, que a oficina estava vocacionada para o abastecimento de uma comunidade constituída por pescadores e fabricantes de conservas de peixe, dando, ao mesmo tempo apoio ao consumo doméstico, quotidiano e de luxo, bem como à construção civil.» (CARDOSO e RODRIGUES, 2005: 88).

Assim, a «indústria de produção de preparados piscícolas correspondeu a uma das mais importantes actividades económicas desenvolvidas no actual território português durante a época romana» (VENÂNCIO, 2005: 11) e, provavelmente, em Peniche.

Figura 6: Pormenor de forno romano do Morraçal da Ajuda, com vestígios cerâmicos (Museu Municipal de Peniche)

Figura 7: Ânforas romanas (Museu de Peniche):

1. Dressel 7/11;

Figura 7: Ânforas romanas (Museu de Peniche):

2. Pormenor de bicos fundeiros de ânfora Dressel 14 de produção de Peniche com vestígios de resina

5.5. Indústria Conserveira em Peniche: História

5.5.1. A indústria conserveira em Peniche no século XX

São vários os processos tradicionais de conservação de pescado conhecidos: azeite, vinagre, álcool, açúcar, salga, fumagem, secagem ao sol, congelação (este último apenas em climas mais frios).

A grande revolução na conserva dá-se no princípio do século XIX com Nicolas Appert, quando este descobre o poder do calor na esterilização para conservação dos alimentos. Com esta descoberta, Appert lançou «as bases da moderna indústria de conservas baseadas na esterilização, operação que consiste em expor os alimentos a um aquecimento superior a 100º C durante um período determinado de tempo que permite a destruição das bactérias.» (ALHO e MOURO em DUARTE et al, 1996: 7). Durant substitui a embalagem de vidro de Appert por a tradicional embalagem de lata metálica, viabilizando assim uma produção industrial e comercial (DUARTE, 2001: 2).

Em Portugal, é na segunda metade do século XIX que se dá a implantação das primeiras fábricas de conservas de peixe modernas. Em 1855, já existiria uma fábrica em Setúbal utilizando o método Appert (ALHO e MOURO em DUARTE et al, 1996: 12), e em 1865 temos conhecimento também de uma indústria moderna de produção de conservas de peixe, em Vila Real de Santo António (DUARTE, 2001: 3)29. No norte do país vemos a implantação da primeira fábrica de conservas de peixe em Espinho, no ano de 1879 e em Matosinhos, em 1883 (idem).

A história de Peniche enquanto centro produtor de conservas não fica, naturalmente, pela época romana. É com a mudança para o século XX que se começam a implantar as primeiras fábricas modernas de conservas de peixe na cidade.

Em Peniche, sabe-se, com alguma certeza, da existência de 13 fábricas de conservas de peixe entre as primeiras décadas do século XX e a actualidade; no entanto, poderão ter existido mais de 20 (contabilizando, provavelmente, pequenos estabelecimentos de conserva de sardinha em estiva, com e sem alvará) 30.

Em 1906 já haveria em Peniche uma fábrica de conservas, registada nos anuários comerciais (ENGENHEIRO, 2000). No entanto, as fábricas tiveram o seu grande desenvolvimento na década seguinte ao fim da 1ª Guerra Mundial. Este conflito teve um grande impacto na indústria conserveira em Portugal:

«Em 1896 contavam-se em Portugal 76 fábricas de conservas de sardinha (…). Ao terminar a guerra as fábricas conserveiras deste tipo ultrapassaram o número de 300.

Neste número estão incluídas as treze que existiram em Peniche. 31» (ENGENHEIRO, 2000)

Figura 8: Antiga fábrica de conservas “La Paloma”. Data: de Junho 1952 (Museu Municipal de Peniche)

29 Fernando Duarte indica-nos esta fábrica algarvia como a primeira fábrica em laboração em Portugal, assumindo a implantação da primeira fábrica de conservas em Setúbal no ano de 1880 (2001: 3).

30 Para além das informações recolhidas da entrevista com Engenheiro, estamos a ter também em conta o excerto em que Mariano Calado nos diz que com a crise do pescado de 1938 «das duas dezenas de fábricas de conservas, apenas cinco puderam manter-se em actividade.» (1984: 391)

31 Embora Engenheiro (2000) refira 13 fábricas, destas pelo menos uma é de conservas em estiva, pelo que não a contabilizamos quando enumeramos as unidades fabris com técnicas de conservação modernas.

De acordo com números oficiais do já extinto Instituto Português de Conservas de Peixe, as conservas de Peniche ocuparam sempre uma posição moderada entre os postos conserveiros do país. Desta forma, passamos a apresentar os seguintes dados sobre a evolução deste centro: em 1933, Peniche tinha 13 fábricas de conserva em molhos e produzia 1337790 Kg de conservas em molhos e azeite (5% da produção portuguesa), e em 1934 já tinha perdido uma, aumentando, no entanto, a produção total para 2736798 Kg e 7% da produção nacional. Temos igualmente os dados da produção para 1938, com 1371952 Kg, e reduziu-se a cota para 4% da produção das conservas de peixe em Portugal; em 1939 encontramos apenas 6 fábricas 32.

Depois, no meio do século XX, Peniche tinha 7, 6, 5, e novamente 6 fábricas, respectivamente nos anos de 1948, 1953, 1958, 196433. No que diz respeito ao número de operários da indústria conserveira, vemos uma quebra: em 1933 Peniche está com 978 dos 22118 nacionais (5º lugar) e em 1951 apresenta 635 operários dos 21353, ficando em 8º e último lugar do ranking nacional de operários conhecidos da indústria conserveira (ARRANJA, 1988 em DUARTE et al, 1996: 49, 53).

São 13 as fábricas de conservas de peixe que conseguimos apurar nome, alguma história e a localização34, no concelho de Peniche. Existiram, provavelmente, outras, de curta duração, no local de antigas fábricas desactivadas, ou noutros, mas que não podemos identificar devidamente 35.

Para um mais concreto visionamento na sua disposição em termos do território da península de Peniche, observe-se o mapa seguidamente apresentado na Figura 836. Neste estão identificadas as várias fábricas, bem como a localização do complexo oleiro romano. De notar a conformidade geográfica nestes 2000 anos que separam estes complexos ligados à produção de conservas de peixe.

Na legenda do mapa, algumas fábricas estão definidas por vários nomes: quando as fábricas tiveram várias nomenclaturas oficiais ou foram conhecidas por outros nomes, procurámos referenciar alguns. Por outro lado, é também de notar que no número 8 – correspondente ao sítio do Pocinho – estão presentes duas fábricas, devidamente identificadas 37.

32 Fonte: Compilação de Elementos Estatísticos sobre Conservas de Peixe (1954), Instituto Português de Conservas de Peixe, Lisboa: 3; em ARRANJA (1988) “A indústria de conservas de peixe em Setúbal (1930-1960)”, in DUARTE et al, 1996: 42-45.

33 Fonte: A Indústria de Conservas de Peixe, Aspectos da sua Problemática (1965), IPCP, Lisboa: 13; em Arranja (1988) “A indústria de conservas de peixe em Setúbal (1930-1960)” in DUARTE et al, 1996: 49.

34 Em relação à Sociedade Geral de Comércio, Indústria e Transportes, Lda., a sua existência está documentada, mas não foi possível encontrar a sua localização.

35 A título de exemplo: se em 1933 existiam 13 fábricas de conservas em molhos segundo o IPCP, e nós apenas conseguimos identificar 12 (sendo a nossa 13ª fábrica mais recente), haverá, pelo menos, mais essa a assinalar.

36 Para uma melhor leitura, este mapa encontra-se em tamanho A3, em anexo (anexo 3).

Das unidades fabris assinaladas, as três que se encontram actualmente a laborar são as número 1 (ESIP), 5 (Ramirez) e 12 (Sardinal). No pós-25 de Abril, a fábrica 2 (Algarve Exportador) e 3 (Exportadora) ainda estavam em funcionamento, tendo sido encerradas na década seguinte.

Junto às fábricas, foram construídos, pelos industriais, bairros onde habitavam as famílias dos operários dessa fábrica – estes bairros apresentavam deficiências no que diz respeito às condições físicas e higiénico-sanitárias. Esta solução foi recorrente em Peniche, uma vez que a cidade não tinha condições para acomodar as torrentes de novos habitantes que iam chegando (ENGENHEIRO, 2000). Sobre estes bairros aflorar-se-á mais adiante, na parte correspondente aos contributos etnográficos.

37 Optou-se por não colocar dois círculos identificativos que estariam sobrepostos no mapa.

Encontramos alguns acontecimentos que serviram de estímulo à grande expansão das fábricas de conservas de sardinha no concelho (tal é o caso da Grande Guerra, mas também do aparecimento da primeira traineira em Peniche [CALADO, 1984: 211]). Da mesma forma, esta difusão acarretou grandes repercussões sociais e económicas, entre as quais é imprescindível destacar as questões relacionadas com a imigração.

Deram-se vagas migratórias, de várias regiões, «nomeadamente do Algarve, da Nazaré, da Figueira da Foz, do litoral de Aveiro e de Viana do Castelo, que procuraram em Peniche possibilidades mais amplas de trabalho» (CALADO, 1984: 212). Estas grandes vagas imigratórias tiveram imensas repercussões na vida social e económica do concelho. A título de exemplo, há uma alteração do papel da mulher, que passa a empregada assalariada.

É possível verificar uma divisão sexual do trabalho acentuada, muitas das vezes à volta da mesma fábrica, com os homens a trabalhar nas armações da pesca que pertenciam à frota da própria fábrica e as mulheres a trabalharem como operárias na fabricação da lata de conserva de peixe, particularmente as de ascendência algarvia (idem: 371).

O desenvolvimento da indústria conserveira em Peniche trouxe consigo estas operárias especializadas uma vez que

«as mulheres aqui de Peniche não sabiam trabalhar na (…) conserva. As mulheres não sabiam; as mulheres trabalhavam na Ribeira, no amanho do peixe, na preparação do peixe, mais nada, não é? (…) Por exemplo, o pessoal do Algarve. O senhor Fialho sabia que não tinha cá mulheres preparadas, especializadas para trabalhar. E então o que é que ele faz? Vêm nas barcas (…). Ora, saíram de Faro e vieram por aí fora. Traziam o seu saquito de roupa, as coisas que tinham, os filhos ao colo e não sei quê. Quem não aguentou a viagem, quem vinha já [cansado] ficou em Setúbal (…). Quem aguentou a viagem, quem estava ainda bom para a viagem, veio direito a Peniche! Foi assim que veio. (…) A grande emigração que houve foi entre 1912,1913,1914.» (excerto de entrevista a Engenheiro)

Esta indústria é uma indústria tradicionalmente de conservas de grande qualidade, sendo Peniche caracterizado pelo facto das suas fábricas serem sucursais de grandes empresas produtoras nacionais e internacionais de renome. Existem relatos que explicitam a importância que esta propriedade das conservas de Peniche – e os preços mais elevados a ela associada – tinha para estes industriais. No caso seguidamente relatado, fala-se da Fábrica de Júdice Fialho, contando-se como se instaurou a marca Marie Elisabeth (imagem de marca desta fábrica do istmo de Peniche 38):

«Quando foi de ter o nome de Elisabeth… Chegou à Inglaterra um barco carregado de, naquela altura, de latas de sardinha de conserva. E [os compradores ingleses] entenderam que as conservas não estavam em condições. O que não era verdade, não é? Mas o senhor Júdice Fialho: não estava em condições para um, não estava em condições para outro; e então ele atirou aquilo tudo ao mar, foi uma carrada grande que atirou ao mar! Por alhas e por malhas, a Rainha teve conhecimento do assunto. A partir daí foi-lhe oferecido para que ele pusesse o nome, numa das suas marcas, pusesse o nome de Marie Elisabeth. (…) Foi graças à Rainha que aquele teve o nome de Elisabeth. (…) Pela valorização da qualidade. E então a partir dali… Para já, aquilo que era da Fábrica do Júdice Fialho, tudo aquilo era bom, e das outras fábricas também, não é? (…)Mas que as marcas foram sempre boas, de boa qualidade, aqui em Peniche, isso não há dúvida nenhuma!» (excerto de entrevista a Engenheiro)

38 Esta lata é ainda hoje fabricada, embora a unidade fabril tenha mudado de patrões (de Júdice Fialho para IDAL e para ESIP); embora já tenha sido exportada para outros países como a Inglaterra, hoje é apenas consumida na Suíça, onde é a marca líder deste mercado. Segundo uma operária ainda no activo nessa fábrica, a marca Marie Elisabeth «é o cartão de visita, vá lá, ali da fábrica» (entrevista 1, mulher).

Figura 10: Lata de sardinha “Marie Elisabeth”, ainda hoje produzida em Peniche (Museu Municipal de Peniche)

5.5.2. Dados recentes sobre a indústria conserveira em Peniche

Sendo Peniche um centro de transformação de pescado em conservas, é importante ter noção da importância desta indústria, hoje.

Comecemos por um enquadramento desta indústria nas restantes actividades económicas penichenses (segundo os dados do censo de 2001):

«No conjunto das profissões encontradas sobressaem como dominantes aquelas que dizem respeito à produção industrial e ao trabalho artesanal (23,9%), ao pessoal do serviço de protecção e segurança, serviços pessoais e domésticos e trabalhadores similares (15,8%), aos trabalhadores não qualificados da agricultura, indústria, comércio e serviços (15,4%) e aos trabalhadores da agricultura e da pesca (11,2%), por esta ordem.

No caso concreto do grupo profissional com maior representação, o dos trabalhadores da produção industrial e artesãos, é de assumir a importância das actividades industriais associadas às pescas, nomeadamente, as da congelação e da transformação do pescado.» (CMP, 2004: 101)

Não só é francamente importante esta área profissional no concelho como, para além disso, apresenta uma evolução e subida positivas na década que vai de 1991 a 2001. Assim, verificamos uma

«alteração ao nível do segmento profissional mais frequente, que deixou de ser o dos trabalhadores da agricultura e da pesca e passou a ser o dos trabalhadores da produção industrial e artesãos. (…) os profissionais da produção industrial e artesanal registaram a maior subida percentual (têm mais 6,4 pontos percentuais).» (CMP, 2004: 103)

Em 1998, segundo dados da Direcção Geral de Pescas e Agricultura, a indústria de conservas em Peniche empregava directamente 517 pessoas, num total de três fábricas (DUARTE, 2001: 9). Segundo dados de 2005 do Gabinete de Estratégia e Planeamento sobre os quadros de pessoal em Peniche, verificamos que as mesmas três fábricas empregam 415 operários directamente, num total de 6494 trabalhadores no activo no concelho, ou seja, 6,4% de empregos directos nesta área. No entanto, há que não esquecer que este é um emprego extremamente volátil, onde cerca de 50% dos trabalhadores têm contratos temporários, não fazendo parte das estatísticas oficiais 39. Na única fábrica onde nos foi dada a possibilidade de realizar uma visita e reunião, trabalhavam mais de 700 operários em Julho de 2007.

Podemos problematizar e verificar esta importância tendo em conta as dificuldades que resultariam de um encerramento das unidades fabris. Sobre este assunto, a ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche, num comunicado que publicou «acerca do Acordo de Associação Comercial entre a União Europeia e Marrocos», mostra-se bastante apreensiva:

«A dar-se o colapso da indústria de conserva de sardinha, para além do desemprego directo que tal facto determinaria, iriam também ressentir-se muito seriamente o sector das capturas e todas as outras actividades a montante e a jusante, como o comércio de aprestos, as oficinas de reparação naval, as indústrias de congelação e conservação.» (ADEPE, 1997)

39 A empresa de trabalho temporário de Peniche, que emprega grande parte destes trabalhadores, é, em 2005, a maior empregadora de Peniche, com 319 trabalhadores.

Como Fernando Chagas Duarte refere na sua análise regional da indústria conserveira, no que diz respeito a Peniche, este centro

«é a excepção à regra, afirmando-se como um pólo em crescendo de importância, tendo conseguido um crescimento praticamente contínuo da produção desde 1950. Ao consolidar a sua posição no panorama da indústria conserveira nacional, guindou-se ao primeiro lugar regional, com apenas três fábricas em funcionamento.

Peniche demonstra uma excepcional capacidade para o aprovisionamento da indústria dada a sua posição geográfica, pela especialização da sua frota pesqueira (baseada em traineiras cercadoras) e, sobretudo porque, ao ter efectuado uma reconversão tecnológica atempada, a soube aproveitar convenientemente. Desde a década de 70 que a subida de produção é muito significativa: de 1300 para 10375 toneladas, de 1974 para 1992, e daí para as actuais 14300 toneladas [segundo os dados da DGPA para 1999, 14261,1 toneladas].» (2001: 11)

Como se pode observar, em pleno século XXI – e apesar de um decréscimo das indústrias de produção de conservas em Portugal –, Peniche continua a ser um centro produtor, tendo os empregados desta indústria um peso muito importante na caracterização sócio-profissional do concelho. Compreendendo que esta é uma indústria de mão-de-obra extensiva, é fácil perceber a quantidade de penichenses que, directa ou indirectamente, estão ou estiveram ligados profissionalmente às conservas.

A partir dos dados expostos neste capítulo, podemos resumir dizendo que Peniche, tendo em conta o seu tamanho e importância no contexto nacional, teve um papel relevante na indústria conserveira em Portugal. Inversamente, a indústria conserveira teve, para Peniche, um importante papel no que diz respeito a mudanças sócio-económicas e identitárias estruturantes para os habitantes de hoje.

5.6. Indústria Conserveira em Peniche: Etnografia

5.6.1. Processos, categorias, relações

Procuraremos descrever nesta secção vários aspectos da produção de conservas, desde os mais técnicos e operativos (como é o caso da cadeia operatória) aos sociais e culturais (quando tratarmos situações como o bairro e as relações sociais).

A produção da conserva é um trabalho que envolve uma grande força de trabalho, organizada numa cadeia operatória, com uma fracção eminentemente manual (sobretudo inicialmente – como é o caso da evisceração) onde se recorre a pequenos instrumentos de trabalho, e outra com uma forte componente mecânica. No entanto, e devido a cerca de um século de preparação do pescado através do método de esterilização, Peniche enfrentou algumas mudanças técnicas na fabricação de conservas de peixe; assim, deu-se uma entrada progressiva de novas e mais sofisticadas máquinas que alteraram o trabalho dos operários. Procuraremos ter em conta esta e outras mudanças técnicas e sociais que foram ocorrendo nesta indústria em Peniche, focando o antes e o agora sempre que tal seja pertinente.

Este subcapítulo ergueu-se tendo por base as entrevistas aos operários que foram realizadas no terreno. Por essa razão gostaríamos de reenquadrar resumidamente algumas questões-chave do trabalho com memória, baseando-nos na teoria de Halbwachs (1997):

a) Cada grupo tem as suas memórias colectivas e sociais particulares;

b) A inserção de um trabalhador num grupo sócio-técnico e profissional tem fortes repercussões na sua identidade pessoal;

c) Desta forma, a memória dos ritmos, cheiros, preceitos, greves, etc., de cada trabalhador está sempre ligada à memória que o grupo tem desses acontecimentos, sendo, no entanto, sempre selectiva e mutável.

Assim, cada uma das entrevistas realizadas, e as informações daí extraídas para realizar o relatório, contam como individuais, naturalmente, mas devem ser integradas num todo mais vasto, uma vez que esses trabalhadores possuem, na sua identidade e experiências individuais, uma memória e identidade grupal.

Aquisição do pescado

O processo de fabricação da conserva de peixe, inicia-se necessariamente com a captura do peixe, matéria-prima essencial.

Muito do peixe utilizado nesta indústria é comprado no porto de Peniche, embora estes valores tendam a ser cada vez menos significativos. Em 1997, por exemplo, era a indústria da conserva que escoava cerca de 50% da sardinha capturada pela frota local (ADEPE, 1997).

Actualmente, o pescado é vendido ao preço de lota. Embora tenha havido alturas em que os trabalhadores que compravam o peixe e o transportavam eram trabalhadores da fábrica (inclusive, algumas fábricas tinham traineiras próprias), o trabalhador entrevistado explica-nos que, actualmente, se trabalha em regime de subcontratação: «A gente, pronto, ganha a comissão a trazer o cabaz de sardinha para a fábrica. (…) A gente só compra o peixe já em terra. Tudo depende da necessidade do produto» (entrevista 2, homem).

Portanto, este trabalho exclusivamente masculino («é só homens, 4, 5 homens.» [idem]), envolve as seguintes etapas:

«A gente só compra o peixe já em terra. O pescador traz o peixe para a terra e a gente compra-o (…). A gente faz o pescado que vem dos barcos em caixas e gelo, pomos dentro do camião e transportamos à fábrica. (…) E ele tem de levar gelo para ficar conservado.» (idem)

É verificável um certo orgulho relacionado com a qualidade do trabalho que fazem; se o peixe não for bom, as latas não serão boas, daí as constantes referências à importância da qualidade do pescado. As seguintes frases espelham esta questão: «E assim produz-se sempre a qualidade. (…) Através da gente. A gente faz de conta que somos os olhos da fábrica na Lota.» (idem)

Produção do cheio e do vazio

Existem dois processos separados mas complementares na produção de conserva em lata: a produção da lata em si, do invólucro («produção do vazio») e a produção da conserva («produção do cheio»). Do que pudemos apurar, em Peniche apenas há, e houve, produção do cheio, sendo a esta actividade que nos iremos reportar em seguida.

«As latas vinham de fora, vinha o azeite, vinha tudo de fora! Como agora também vem tudo de fora. O peixe também vem de fora. Quando podem comprar aqui compram, mas o mais vem tudo de fora.» (entrevista 4, mulher)

«A lata não, a lata vem de fora. Nós produzimos a lata ali na fábrica – nós produzimos o produto acabado! A matéria-prima que se põe na lata. A lata em si.» (entrevista 1, mulher)

Produção do cheio

Ora, chegado o peixe à fábrica, este ou vai directamente para a zona da produção ou congela-se para mais tarde vir a ser trabalhado 40.

40 Há que lembrar que, antigamente, não havia pavilhões frigoríficos integrados nas fábricas, o que levava a que os horários de trabalho fossem mais flutuantes, regulados por um apito, dependendo da chegada do peixe ao porto e à instalação fabril. Mas sobre estas questões dos horários e dos apitos, referir-nos-emos mais à frente.

Como Peniche ainda tem fábricas em laboração, é importante, em termos de cadeia operatória, apercebermo-nos de duas épocas no que diz respeito à forma de manuseamento do peixe: uma inicial em que o peixe é primeiro cozido e depois enlatado, e uma segunda, onde acontece o contrário, sendo o peixe trabalhado em cru e só depois cozido, mais maquinizada. «Agora não, agora é tudo em cru! (…) Eu ainda trabalhei no cru, ainda cheguei a trabalhar no cru. Mas é diferente. (…) Quando a gente está a enlatar peixe cozido tem de ser com muito cuidado porque levanta a pele.» (entrevista 3, mulher). Duarte e Victor aplicam a distinção “processo português”/“processo francês” (AAVV, 2000: 63) quando se referem a estas diferenças, no entanto, tais designações não foram utilizadas pelos trabalhadores entrevistados para este estudo. Nessa primeira época havia os chamados “trabalhos de mesa” onde as operárias estão sentadas; actualmente, trabalha-se sempre em pé.

Da mesma forma, vemos algumas mudanças técnicas também no que diz respeito à inclusão de nova maquinaria, que substitui o antigo processo manual de descabeçamento e evisceração. Nalguns centros conserveiros mais antigos, como em Setúbal, é referida a introdução da cravadeira como a grande mudança técnica que revolucionou esta indústria uma vez que toda uma classe de soldadores ficou no desemprego, substituídos por estas máquinas, o que deu origem a uma onda considerável de greves e protestos sociais (AAVV, 2000: 63). No entanto, em Peniche, esta revolução não faz parte das memórias dos locais. Não podemos, naturalmente, afirmar que tal se deva à inexistência de soldadores no início da laboração destas fábricas, embora tal seja provável, tendo em conta que as datas apontadas para o início da produção em Peniche e a implantação da cravadeira em Setúbal (1ª década do século XX) são coincidentes.

Houve, também, mudanças no material das latas: de latas de folha (folha-deflandres) passou-se a usar latas de alumínio. Tal teve algumas implicações na colocação do peixe na lata (no enlatamento) na medida em que no primeiro tipo de latas abria-se pelo fundo, logo, o melhor peixe ficava no fundo; nas de alumínio o fundo era fixo, abrindo-se por cima, logo, o melhor peixe ficava na camada superior. Como as operárias nos explicaram:

«Pois, onde se abria era onde tinha de estar o peixe mais bonito. Não é que o outro não prestasse mas podia estar com vincos da grelha, mais esfolado, nem todo o peixe tem assim a escama, não é? De maneira que o peixe mais bonito é sempre para cima. Para os olhos verem.» (entrevista 6, mulher).

Figura 11: Interior de fábrica de conservas de Peniche (não identificada, s/d. Autor: cedidas por Manuel H. Silvério e Joel Mata, publicadas em PEIXOTO, 1993: 202)

Cadeia operatória

Desde que o peixe entra na fábrica até que dela sai, já enlatado e encaixotado, passa por diversas fases que se designam por cadeia operatória. Como MARQUES et al referem, «O termo “cadeia” remete para o encadeamento de procedimentos do qual resulta determinada transformação da matéria, requerendo a análise das práticas (sócio-) técnicas, como primeiro passo, o recorte desse encadeamento, para efeitos de registo e sistematização. Há que definir as etapas, ou elos da cadeia.” (2000: 19).

Assim, são vários os passos desta sequência, ilustrados pelas operárias entrevistadas; esta capacidade de as operárias, mesmo as “de mesa”, conseguirem definir todos os elos da cadeia advém do facto da nave fabril, aberta, trabalhar toda em uníssono, num trabalho de equipa, onde os operários iam realizando mais do que uma tarefa ao longo do tempo.

De forma resumida, as etapas visíveis deste processo são a preparação do peixe, que se descarrega, descabeça, coloca-se em salmoura, engrelha-se (e dá-se peixe), lava-se e transporta-se nos carros as grelhas para os cozedores. Aqui, coze-se o peixe (com um operário especializado), e segue para o enlatamento, onde as visitadeiras vão fazendo o controlo da qualidade da lata. Daí, transportam-se as latas para o azeitamento (que pode ser com azeite ou com outros molhos, como o de tomate), e cravam-se. Após a cravação, mais uma vez, certifica-se que a lata não tem rupturas ou falhas e leva-se para a esterilização (método Appert). Após a esterilização, a lata é lavada, batida (novo controlo de qualidade), encaixotada e guardada até virem os camiões, quando esta sai definitivamente da fábrica, entrando num outro ciclo que culmina com a venda ao consumidor comum.

Damos voz a uma das operárias entrevistadas na descrição das várias tarefas na cadeia de produção da conserva de peixe:

O peixe chegava; nós tínhamos uma bancada muito grande em cimento [ou mármore] e o peixe andava numas caixas num vaivém, e o peixe quando chegava ali àquela bancada, (…) vazavam-nos o peixe e nós descabeçávamos a sardinha. (…) Com uma navalha, só para cortar a cabeça.

Depois o peixe ia, depois de estar cortado, nós púnhamos nuns cabazes em cima desse vaivém à mesma e estavam os homens à ponta para os tirarem e para porem nuns pios, para porem na moira. Estava lá uns tantos minutos nas moiras e depois era tirada e posto outra vez em cima dos vaivéns, quando passava por nós (…). No mesmo sítio sempre. Nós despejávamos o cabaz e depois engrelhava-se. Havia umas grelhas (…) de arame. (…) E depois nós engrelhávamos ali o peixe.

Se o peixe fosse para fado corrido, costuma-se dizer, o nome mesmo é fado corrido. Quer dizer que não se tira a pele, não se tira as espinhas não se tira nada. Era só pôr na grelha e depois ficava logo despachado. Púnhamos na grelha, dali da grelha, depois, cá à ponta, estavam outras pessoas a virar as grelhas e a porem-nas nuns carrões grandes, a enfiarem aquilo nuns carrões. Esses carrões depois iam cozidos, o peixe ia cozido nas próprias grelhas. (…) Ali metido, naqueles cozedores, depois posto naqueles cozedores grandes – que a gente até chamava forno, mas não era que aquilo era tudo a electricidade, não havia lume, não havia nada. (…) Aí havia um homem próprio que sabia daquilo. (…) Era, trabalhava só naquilo.

E dali o peixe depois saía quando estava cozido, os carrões vinham, tirava-se o peixe dos carrões e empilhava-se depois no chão, na própria grelha. Quando se acabava aquele trabalho, nós íamos para a mesa. Sentadas à mesa como estamos agora. Uma badora assim à nossa frente. (…) Eram uns ferros, assim à nossa frente. Punha-se a grelhas assim, assim espetada ali naquilo, e quando acabávamos de enlatar aquela parte, virava-se e vinha a outra grelha da parte de trás. (…) E andavam umas senhoras, umas pequenas!, a acartar o peixe para pôr nas mesas quando estivesse vazio, sempre. (…) Eram as mais novas; as mais novas e algumas, já de certa idade, que não tinham jeito para estarem à mesa.

Quando era peixe para tirar a espinha e tirar a pele, fazia o mesmo trabalho à mesma, nas moiras e tudo, mas quando o peixe era duro, de fresco, o peixe tinha que ir ao sol (…) antes de cozer. Tirava-se a tripa à mesma, não é? Agora já é tudo à máquina, mas naquele tempo era à mão. E o peixe era engrelhado, à mesma, e ia para o sol, na própria grelha, ali uns tantos minutos, para o peixe ficar um bocadinho mais mole para nós podermos tirar a espinha. (…) Depois era engrelhado à mesma e depois ia para os cozedores. (…) O trabalho é o mesmo, só que tinha-se que tirar a espinha. Depois quando era enlatado para a mesa tirava-se a pele (…) Ficava sem pele. Era peixe sem pele e sem espinha. (…)

Nós enlatávamos o peixe. As latas eram assim latinhas pequeninas. Andavam outras pessoas para trás e para a frente, umas pessoas a ver o nosso trabalho. Se estava bem, se estava mal; se a lata ia cheia, se ia vazia; se o peixe estava bonito, se não estava… chamávamos-lhe nós as visitadeiras. As visitadeiras que nos visitavam a lata.

Depois a lata era anotada, de hora a hora. O nosso mestre andava sempre com uma lista de papel a apontar as latas que nós fazíamos de hora a hora. (…)

Dali, depois de ser apontado, as visitadeiras levavam aquelas pilhas da lata. (…) Aquelas pilhas grandes da lata, levantavam-na, e punham num aparador grande onde depois à frente tinha as cravadeiras. O peixe era aí empilhado naquelas latas, empilhado naquele aparador, molhavam com o azeite. (…) Agarravam em 4 ou 5 ou 10 latas, ou 20, conforme elas tinham o alcance, todas juntas, e mergulhavam no coiso [pio]. (…) E depois punham então nesse aparador. E com esse púcaro grande – que não era púcaro, era outro nome – borrifavam outra vez por cima, que é para ficar mais… (…) E depois, quando ia para a cravadeira, era uma passadeira grande: estavam umas mulheres também a porem a lata, tudo eram torneirinhas de azeite abertas para ir molhando mais o azeite. (…)

Depois era cravada. Era posta, tinha uma mulher sempre à cravadeira ver os tampos. (…)

Depois dali da cravadeira, ia outra vez a lata posta dentro de uns cestos. Desses cestos, ia para a estufa. Portanto, esses cestos punham-se nuns carrões grandes, ia-se para outra coisa que a gente chamava-lhe forno mas não era forno, era a estufa. Estava ali um senhor – aquele senhor que cozia o peixe era o mesmo que tomava conta da estufa – mas era já depois do peixe estar cozido e enlatado é que ia para a estufa. (…) Nessa estufa, eram tantos minutos, que eles é que sabem os minutos que eram, não era? E depois tirava-se. Vinha a ferver. (…) [Ia para a estufa – esterilização] Para desinfectar, para matar algum micróbio, ou das nossas mãos ou qualquer coisa. (…)

Dali, depois da estufa, era outra vez, (…) que a lata era lavada, era toda lavada dentro dos próprios cestos – não era tirada, era lavada dentro dos próprios cestos. E depois tínhamos uma máquina com uma passadeira muito grande, e os cestos vazavam-se ali naquela passadeira, e a passadeira tinha uma lona assim por cima para a água não saltar, e ali era lavada outra vez a lata naquela água. A lata já depois de estar fechada, não é? Lá à ponta havia umas mulheres com um caixote grande de madeira, que era no meu tempo, um caixote grande de madeira para apanhar a lata. A lata ia indo e ia caindo ali naquele caixote. E andavam 2 mulheres, uma de cada lado a vazar no armazém a lata num monte, nuns montes. Carregava uma, ficava outra, quando ia despejar, enchia a outra. Era sempre assim, era tudo a correr! Que era para precisamente não cair lata ao chão. A lata era posta num monte, esse monte depois de estar – esse lote, que nós chamávamos-lhe lote –, esse lote, pronto, púnhamos uma tabuletazinha de madeira com a impressão da lata que tinha levado, e de que óleo era, e depois era batida. (…) Para ver se estava bem cravada, se estava rota, se tinha falta de azeite, se tinha picos, porque às vezes a cravadeira deixava assim mal cravada. Era batida uma por uma. (…) Nós fazíamos assim [demonstra pegando numa lata que encosta ao ouvido e bate com a outra mão]. (…) Depois tínhamos um caixote ao lado, cada lata que não prestava ia para ali e a que estava boa púnhamos noutro monte. (…)

A lata ia encaixotada. Naquele tempo, quando eu comecei a fazer, era caixas de madeira, depois passou para caixas de papelão, de cartão. E assim era. Dali depois era encaixotada, e outras raparigas empregadas punham a fita, punham noutro carrão com o levanta-cargas – nós chamávamos levanta-cargas. E dali empilhava-se. Até vir o embarco, a camioneta para levar (…)» (entrevista 6, mulher)

Percebemos algumas questões importantes neste relato: primeiro, e essencialmente, as várias fases por que se passava para fazer a conserva final, envoltas num buliço constante; mas, também, as divisões de género entre homens e mulheres, bem como a existência de uma hierarquia fabril.

Divisões de Género

Em relação à divisão do trabalho, os homens têm os trabalhos mais especializados, onde se mexe com máquinas, ou os mais pesados fisicamente; as mulheres têm como funções toda a preparação e enlatamento do pescado bem como o controlo de qualidade. Ainda que fossem sobretudo os homens a ter os trabalhos mais pesados, as mulheres muitas vezes também os faziam. Para além do trabalho físico («Era para ajudar a descarregar o carro, para ajudar a carregar, para pôr o peixe nas mouras, a tirar o peixe das mouras…» [entrevista 3, mulher]), os homens trabalhavam como técnicos de mecânica («encartados»): no cozedor, na cravadeira (para arranjar, quando algo falhava) e na esterilização. Por outro lado, só as mulheres é que trabalhavam nas mesas, nas cravadeiras, e no controlo da lata (como visitadeiras ou batedeiras).

A percentagem relativa de homens e mulheres a trabalharem na fábrica parece ter sofrido alterações: se dantes a fábrica tinha um número muito superior de mulheres, com tarefas diferentes das – e socialmente inferiores às – dos homens, actualmente encontramos muitos mais homens empregados na fábrica, a trabalhar lado a lado com as mulheres (e, por vezes, em posições hierarquicamente inferiores) 41.

«Portanto, é assim: trabalho de fábrica, ao longo dos anos, é só as senhoras. (…) Passaram a haver mais homens nas fábricas. Depois também não arranjam trabalho e dado que o mar não dá nada… E os homens: “Para onde é que vou? Para a fábrica, para a fábrica” e começaram. Actualmente temos muitos homens na fábrica.» (entrevista 1, mulher)

41 Apesar de, como anteriormente referido, termos solicitados dados concretos junto aos directores das fábricas em laboração sobre a distribuição da população operária, não chegámos a receber estes dados até ao momento de redacção do presente relatório, razão pela qual esta questão percentual não pode ser plenamente confirmada.

Hierarquia no trabalho

Sobre a hierarquia em espaço fabril temos, na base, as operárias. Destas destacam-se algumas – as visitadeiras – que verificavam a qualidade da lata que se produzia: «[As visitadeiras] tinham que confirmar se a lata estava bem ou não, se estava o peixe bem limpo, se estavam os cortes bem feitos, se a lata ia muito cheia, se a lata ia muito vazia.» (entrevista 3, mulher). Temos também os mestres, responsáveis intermédios do espaço fabril, que controlavam e orientavam as funções dos operários: «Nós tínhamos ali um mestre e uma mestra.» (entrevista 6, mulher), «Andavam sempre, atrás e à frente, um lado e a outro. O mestre estava sempre mais lá do lado dos homens, e a mestra andava sempre ali mais do lado da gente a ver como é que a gente trabalhava, e como é que estava, e como é que… E a mandar a gente trabalhar! A mandar a gente trabalhar!» (entrevista 3, mulher). No topo, temos os gerentes (ou encarregados) que eram os representantes dos patrões (ausentes) na fábrica: «O gerente estava lá no escritório, era quem mandava» (entrevista 4, mulher); «Então, quem mandava ali eram o gerente e os patrões. E cá em baixo na fábrica era o mestre.» (entrevista 3, mulher).

Sobre as visitadeiras, a explicação do seu trabalho é consensual, não trazendo aparentemente grandes complicações entre pares, uma vez que estas eram operárias também:

«[Visitadeira] é tudo operária. (…) Só que eram escolhidas para aqueles trabalhos. Eu estava à mesa, por exemplo, eu estava à mesa, como viam que gostavam do meu trabalho, que o meu trabalho era bonito, puseram-me de visitadeira. (…) Porque era para ver o trabalho das outras pessoas, e como o meu trabalho era melhor, fui escolhida para ver o trabalho das outras pessoas.» (entrevista 5, mulher)

As visitadeiras distinguiam-se das outras operárias por fazerem parte dos “trabalhadores de pé” – estas, devido ao tipo de função desempenhada, podiam e deviam movimentar-se pelo espaço fabril, o que não acontecia com as restantes operárias, confinadas à mesa. Esta relativa liberdade tinha consequências positivas em questões aparentemente tão simples como a ida à casa-de-banho, discretamente, não se notando a interrupção do trabalho.

Quando se entra no capítulo dos mestres, verificamos muito mais atrito. Se há mestras (e mestres) que não são referenciados como desagradáveis, há outras de quem objectivamente não se gostou. Uma forma de mostrar o desagrado passa pelo “boato”.

Algumas mestras vieram do Algarve, para este cargo, uma vez que já conheciam o ofício.

«Eu não tive razão das mestras, eu não tive. Nem de um lado, nem do outro. Eu não tive. E ela não era assim muito má. E com as pessoas que trabalhavam, ela até chegava a ser comadre, e padrinhos e tudo de alguns dos filhos» (entrevista 3, mulher)

«Tivemos aqui mestras, e boas, mas com preceito, que se punham no seu lugar!»

«Tive uma que quis mandar na gente, mas ela não era mais que a gente, a gente não gostava muito dela. Era uma chamada “x”, que era lá toda pelo gerente. E dizia assim “Mas então o que é que ela sabe mais do que eu?! Ela não sabe mais do que eu, porque é que há-de mandar na gente? Ela que agarre numa tesoura e vá-se sentar à mesa a enlatar como a gente!” dizia eu, eu e as outras. Depois entrou uma senhora também, chamada “y”, que era do Algarve, essa também não… (…) [Veio do Algarve] Para aqui, para mandar na gente, a gente também não gostava muito dela. Ela também, foi, também se chegou a amigar lá com um mestre, também se foi logo embora. Poucos os mestres, poucos a pararem aqui, a gente conheceu muitos mestres. O melhor mestre que a gente encontrou aqui chamava-se “z”.» 42 (entrevista 4, mulher)

Em relação aos gerentes, as referências são quase inexistentes, devendo-se isso, provavelmente, à mais elevada e menos acessível (visto não haver contacto directo) posição hierárquica que ocupavam.

Recrutamento

Encontrámos duas justificações base para a entrada para a fábrica: uma que tem a ver com o círculo familiar operário e corresponde a uma entrada na adolescência; e uma outra, em que se entra já na vida adulta e com filhos, por causa das dificuldades de emprego no campo.

Temos, a título de exemplo, as seguintes entrevistadas:

«Os nossos pais vinham do Algarve para vir para cá, para a fábrica. (…) Depois eles puxavam, eles faziam os filhos irem para lá; depois a minha mãe pôs-me. (…) Fomos todas, todos os meus irmãos, as minhas irmãs, todas, as 3, trabalhámos na fábrica. Trabalhámos as três. (…) Quando comecei [tinha 14 anos], quando era novinha, aquilo era só dar lata, para o pessoal que já sabia trabalhar.» (entrevista 5, mulher)

«Os meus pais eram do campo. E eu depois tive 5 filhas e pensei “Bem, tenho que dar trabalho às minhas filhas”. Pensei então vir pedir trabalho cá. (…) Então eu tinha uma tia aqui a trabalhar na fábrica Ramirez e vim ter com essa minha tia e com as minhas primas saber se eu tinha possibilidade de vir para cá trabalhar mais as minhas filhas. (…) Então, pedi trabalho ao gerente e ele disse-me que sim, porque é que eu queria vir morar para cá, para Peniche. E eu disse que o motivo para eu querer vir morar era porque tinha 5 filhas e tinha que dar trabalho a elas e a vida era muito difícil e vim. E ele disse-me assim: “E o seu marido? A senhora vem para cá morar” – porque eles davam casa; davam um quarto, ou dois quartos com serviço de cozinha para todos. E então ele disse-me que “Sim, e então o seu marido?”, e eu disse-lhe “O meu marido trabalha cá, nos barcos, na Ribeira”. Os barcos vinham com o peixe e ele descarregava o peixe para a venda. O meu marido também não se importou de virmos para cá morar e viemos para cá morar.» (entrevista 6, mulher).

42 Embora a operária tenha, de facto, nomeado as pessoas em causa, esses nomes foram substituídos por letras por uma questão de preservação da identidade privada.

Estas operárias não tinham grandes alternativas na escolha de emprego; como a entrevistada 3 nos disse quando lhe perguntámos a razão da entrada na indústria conserveira e não outra opção: «Porque eu não sei ler nem escrever! Quem é que me dava trabalho aqui [na cidade]? Aqui, sem ser nas fábricas, não havia trabalho para ninguém. Tirando as fábricas não havia trabalho para mais ninguém!». Com a entrevistada 1, actual trabalhadora, a resposta foi similar: «Era o mais fácil. (…) O que era mais fácil de arranjar era para fábrica.»

Aprendizagem

«Depois de entrar na fábrica aprendia-se com a experiência, vendo e fazendo. Tratava-se de um processo mimético de aprendizagem em que se reproduzia gestos, atitudes e preceitos dos mais velhos com provas dadas.» (AAVV, 2000: 79)

De facto, foi também esta a mensagem que transmitiram os operários entrevistados em Peniche. No entanto, este processo mimético tinha um tutor, alguém mais experiente que ajudava na aprendizagem, para além de, na generalidade, algum conhecimento (não formal) já acumulado de casa, no tratamento do peixe:

«Quando eu fui para a mesa havia alguém sempre que os mais velhos ensinavam aos mais novos. Que era para a gente aprender, que a gente, quando ia para a mesa, não sabia. E então era assim. (…) Se eu me sentava ao pé de uma senhora mais velha, ela ensinava-me. Assim como depois eu ensinei também a algumas.» (entrevista 5, mulher)

«Eram as visitadeiras que ensinavam! E as mestras também. Tínhamos uma mestra que também andava sempre a ver. A ver se estava bem, se estava mal, mas eu não tive confusão com o peixe! Não, não fiz nenhuma confusão porque eu já estava habituada a lidar com o peixe.» (entrevista 6, mulher)

Actualmente, já existem cursos de formação oficiais para os operários: